仏像についてのリサーチ

本記事は秋山 昌海著の『仏像印相大辞典』を要約した記事である。私、佃のオリジナルのテキストは全くないが、勉強したことを共有できればと思う。

https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336002617/

仏教の特色

キリスト教などの他の宗教と比べると、仏教には数えきれないほど多数の偶像を崇拝している。さらには、実在していた人間に加えて人間の想像に頼って作られた架空の偶像も存在する。実在していたしていないに関わらず、これらの偶像が一つの群としてまとめられているということは”一体の由来よりも宗教的役割の方が重んじている”ということに他ならない。

仏像は目鼻口手足胴があり人間の見た目をしているが、これは”人間らしさ”を形のない価値を具象化する手段として用いているからである。例えば”慈悲”のシンボルとして観音菩薩は女性的な見た目をしており要約されているのである。仏像はシンボルとして作られるわけであるが、これは仏教初期からそうであるわけではない。

仏教の開祖は釈迦であり、初期は釈迦の遺骨や説法になぞらえた宝輪などがシンボルになっていた。1世紀ごろになって初めて釈迦如来像が作られている。

顕教と密教

仏教は中国、朝鮮、日本と伝えられるにつれて、その土地や時代の特徴を備えた如来像/菩薩像が作られるようになる。さらに思想内容が深まり、大きく二つの流れに分かれて発展を遂げた。顕教と密教である。

顕教・・・顕教系の仏像は釈迦をはじめとする如来、菩薩などを浄土という名の理想世界を背景として造り上げる傾向が著しい。

密教・・・仏教以外の宗教から加わった尊が多い。それゆえ仏像の種類が多くなり姿、性格、役割に混乱がきたす。そこで、密教では個々の仏像を整理整頓して地位やスタイルと定めている。それぞれの仏像の特徴は際立っている。

”人間に似ているが実は精神的価値のシンボル”である仏像は、密教の発達によって一段とその象徴性を強めた。密教は大きく4種に分類される。

如来・・・如来のナンバーワンは大日如来である。釈迦如来。

菩薩・・・地蔵、観音。

明王・・・不動。

天・・・毘沙門、弁才。

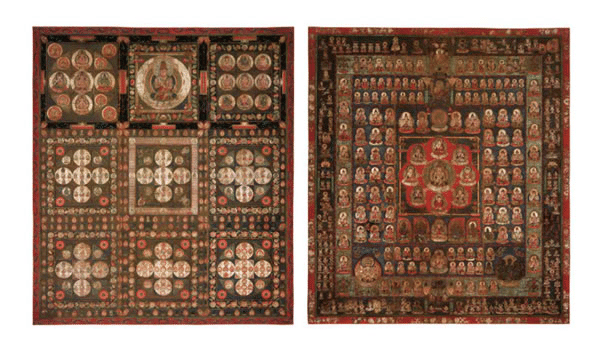

密教は、多数の仏像を整然と並べず大日如来を中心に仏像を並べ一枚の仏画の内部に収めた。曼荼羅である。

三十二相

三十二相は仏らしい姿になるための32種の特徴を書いているものである。

体は金色に輝いていなくてはならない

体毛が一本も残らず上方に靡いている etc.

三十二相八十種好

仏像の三十二相が説かれるのも、それが象徴的偶像だからである。仏像は人体を借りて造った仏像の象徴性は人体であるがゆえに制約が生じる。仏は神様ではないといっても化物のような偶像を作っても礼拝の対象にはなり得ない。

シンボルとしの役割を果たす上で、ある部分は多彩に活躍できるのに、ある部分は一つの働きしかできない、という相違が出てくる。仏像によって姿が変われば宗派が分裂してしまう。しかし、表情や足つきや服装ではシンボライズできることは限られる。そこで目をつけられたのが手なのであろう。

曼荼羅

仏像は心の象徴である限り、人間の真似をして動き出してはならない。人間臭い偶像は礼賛される資格を失っている。初期の頃は、偶像というよりむしろ肖像や銅像に近いものであった。しかし、仏像は生とも死とも無関係な絶対的存在の標識となり精神価値の象徴になった。

日本に密教をもたらしたのは空海だと言われている。しかし、密教そのものは奈良時代に『大日経』によって伝えられている。密教の計り知れない魅力の要素の一つは曼荼羅である。空海がもたらした密教は真言宗である。真言宗は金剛峯寺に総本山を置く。ここで空海は入定された。”定”とは生きながら仏になることを言う。

空海と同じ時期に日本に密教を伝えたのは最澄であり天台宗を開いている。天台宗は延暦寺を作り上げた。

真言密教・・・東寺にゆかりが深い。東密。

天台密教・・・台密。

密教の教義

密教は宗教的であると言うより哲学的である。密教が目指す最高目的は宇宙の真理に到達するためにある。それは”悟り”である。自分本願ではない。悟るために必要な心の働きは智慧である。絶対的な真理が実在し、智慧が真理に辿り着くことは人間の思考の窮極的な理想である。ゆえに、「理」と「智」が一つに結びついている状態が絶対の境地である。

この道理は三身説になる。

三身・・・仏身を3種に分ける思想。月そのものと、月の光と、水面に映った月の影に例えられる。月輪。

法身・・・「理」と「智」が一つになった絶対的実在であり、宇宙万有の本体を仏の形に例えるものである。生物・無生物とは無縁な、抽象的な仏である。大日如来である。

報身・・・法身の具現である。絶対者(毘盧遮那)そのものは、永久不変であり、時間空間を超えて、あるがままだから、法身は、非相対的であって、誰に対しても何の働きかけもしない。報身は、法身の現れとして、仏の姿となり、人の心を救おうとする。人間の理想像となった化身。

応身・・・生仏である。

三身説は大乗仏教でも一般的であるが、密教ではこれからさらに大日如来を理法身と智法身に分ける。

胎蔵界・・・「理」。理徳を表す世界であり、理法身の大日如来が存在する。母親の体内の例えであって全ての源はお腹の中にしまってあると言う意味。「胎」内に「蔵」す。人は、本来、最高の仏智にたどりつく能力を与えられて生まれてくる。その修行によって磨き上げ、煩悩から抜け出して、清らかな蓮華が花開くように、悟りの境地に達する。シンボルは蓮華。内在を表す。

金剛界・・・「智」。智徳を表す世界であり、智法身の大日如来が存在する。金剛とは金剛石、ダイヤをさす。どんな障害にもこわれず、どんな煩悩をも打ち砕くのが、如来の智慧である。シンボルは金剛杵。表現を表す。

マンダラは”本質を得る”と言う意味である。マンダラは、悟りを得た場所、特に修行の道場たその内部に設けた祭壇を指す言葉。

曼荼羅には4種類あるため、四曼と言う。

大曼荼羅・・・普門曼荼羅/一門曼荼羅がある。

普門曼荼羅・・・大日如来を中心とする全ての尊を総集的一覧図に書き出した。

一門曼荼羅・・・特定の尊を本尊として中心に置き、その本尊と関係の深い尊をその周囲に配置した小規模のものである、

種子曼荼羅/法曼荼羅・・・種子とは、それぞれの仏像を表すサンスクリット語のイニシャル

三昧耶曼荼羅・・・種子曼荼羅と同じで仏像の代わりに、仏像を象徴する仏具、器物を並べる。

羯磨曼荼羅・・・彫刻や鋳造によって作られているもの。

また、明日にでも勉強した要約記事を投稿したいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?