人生は最高のエンターテイメント 2014 沖縄 『よ』

第15話

アブシバレー

前回の話はこちら↓

歩いていた僕に声をかけてくれた現達さん。

「参加していいんですか?」

「移住者とかも来るから話も聞ける」

僕は、東村の高江地区で毎年行われているアブシバレー(アクムシバライ)夜の部に参加させてもらった。

沖縄でこの時期に地区ごとで行われるアブシバレー(アクムシバライ)。

家の周りや道路沿い、共同施設周りの草刈り作業、環境美化活動。

悪い虫を祓うためにきれいにするという行事。

会場に着くと、自治会長さんや担当の方の挨拶があり、

本日はご苦労様でした、

今夜は食べて、飲んで、楽しんでくださいといった内容の挨拶があった。

持ち寄りの料理が山ほどあって、すごく美味しかったけれど、

あんまり記憶がなくて、暑い中、一日中歩いたから相当疲れていたのと、その場の熱気と少し場違いな感覚に圧倒されていたのかもしれない。

昼間にヤマガメで会ったスタッフさんや移住者、新規就農してる家族とその研修生など、地域以外の人たちもたくさんいて、色々な話を聞いた。

この時期はノグチゲラというヤンバル希少種の鳥の繁殖期だったため、

取り決めにより、建設はストップしていたから、本当に日常の穏やかな高江やそこに暮らす人々を見れた。

沖縄での就農

移住の難しさや新規就農の難しさみたいなのを聞いたことは覚えている。

その時感じたのは、沖縄は、北海道以上にいきなりの新規就農は難しそうだということ。当時の僕では。

そう、僕は、無謀にも研修なしで(勉強はしつつ)農業を始めたかった。

*現在ならこう思う。「正直、こんなこと言ってる人がいたら対応に困る 笑」

その後、現在の土地で、田んぼを貸してもらい、素人がお米つくりを始め、

実績が認められ、認定新規就農者となり、認定就農者になろうとしているけれど、農業や農地が国や自治体に守られている現実を見れば、かなり特殊な事例だったとわかる。

当時の僕がもう少し柔軟な思考だったら、沖縄や北海道や。

今と違う場所で暮らしていたかもしれないと思うと、

出会いやチャンス、ご縁はたくさんあるけれど、受け取れる状態かどうか、そのタイミングかどうかで、人生は大きく変わっていくんだなと思う。

その時にお話を聞かせてくれた移住していちご農家をされている森岡さん家族、森岡さんが書いた本を見つけたので載せておきます。

森岡さんご家族も現在は(も)国頭村にいらっしゃるようです。

視点

当時、自然破壊や暮らす人たちの不安になる米軍施設の建設にはどう考えても反対だった。

今も、自然破壊や暮らしを脅かす存在はないほうが良いと思っている。

だけど、そんなシンプルなことでもないなと思う。

現実というのはグラデーションになっていて、自然破壊の線引きはとても難しいし、自然破壊に繋がることはとてもたくさんあって、極論まで行くと、人類の存在そのものが自然破壊になりかねない。

それ以外の視点から見ていくと、最適解なんてのは完全なポジショントークになる。というかそうなるのが普通かな。

だから、何が悪くて、何が良いなんてことは決められない。

高江地区に暮らす全員がヘリパッド反対派ではないということも普通のこと。

高江地区

地域住民の反対活動は、地区での話し合いから生まれた意見書や嘆願書に署名も集めて、村議会に提出されて、意見交換や話し合いが行われていた。

しかし、東村は高江以外の地区もあり、東村の意見もある、

沖縄県の意見もあり、日本政府、アメリカ政府の意見もある。

安保という国際条約も結んでいる。

一地区の人たちの行動で建設がストップされることは奇跡かもしれない。

(ちなみに国際条約は、国の憲法よりも権力がある場合もある)

ニュースやネットで騒がれている座り込みや警官との衝突などは、

反対運動のメインのようなイメージ付けがされているけれど、

実際は話し合いや会議がメイン。

高江に暮らしているのは活動家でもなんでもなく、

自然豊かなヤンバルで子育てをしたり、ゆっくりと暮らしたい人たち、

代々暮らしている人たちだから、みんなできることなら反対活動なんかしたくない。

反対活動をしないといけなくなった状況があったという事実を覚えておきたいと思います。

現在の高江地区

ヘリパッドは完成しました。

訓練時には大きな騒音があるそうです。

ヤンバルの森の一部は沖縄に返還されました。

野生動物と自然は守られたのかもしれません。

安次嶺現達さんご家族は、自分たちの暮らしを守るために隣の国頭村に引っ越しました。

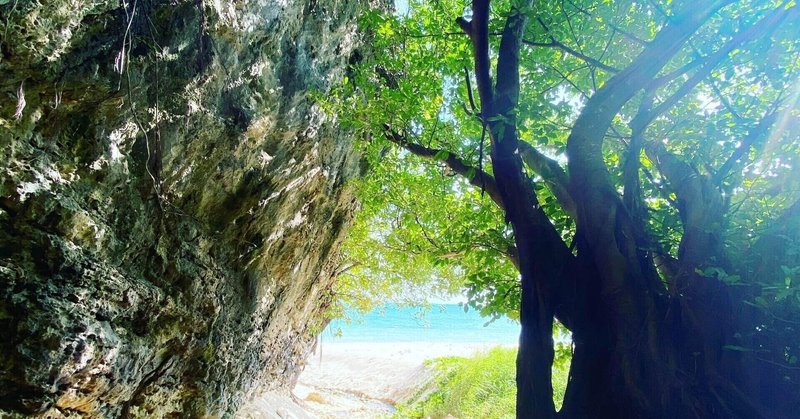

2014 高江

10年前と同じことが起こる沖縄という場所。

僕には、とても心地よくて、本来の力が開放される不思議な土地です。

行きたい場所へ行くと

求めている話を聞ける。

会いたかった人に出会うと

会いたくなる人を紹介される。

そしてまたそれまで想像していなかった現実や歴史を知ることができた。

高江のヘリパッド反対運動は、聞いたことがあったし、沖縄戦争や米軍基地、アメリカとの関係性にも2004年から興味を持っていたから、どんな構図なのかはだいたい予想がついているつもりだった。

しかし、そういった現実は日々の暮らしに入り込んでこないし、

求めなければ情報は入らない。

沖縄に暮らす人たちや高江に暮らす人たちには、

多かれ、少なかれ、良かれ、悪かれ関わることになる日常の一部分。

沖縄米軍基地や高江のヘリパッド建設は、

沖縄や高江だけの現実ではなく、僕たち日本人、いや人類みんなの現実だと思う。

ByeBye高江

アブシバレーも解散となり、高江地区にある公園にテントを張らせてもらった。

地区の中心にある公園は、とても静かでぐっすり眠った。

朝、公園の水道で顔を洗っていると、おじさんが歩いてきて、

「おはよーよく寝れたか?」みたいな会話をした。

昨日会ったかなー?

おじさんはすぐ帰って行ったけど、少ししてから戻ってきて、

淹れたての美味しいコーヒーをくれた。

少し話したけれど内容は覚えていない。

旅先で地元の人達と話せたり、こうして良くしてもらえることは、1番の旅の思い出になったりする。

テントを片付けて、荷物の置いてある 空の間indigoへ戻ろうと歩いていると、現達さんが軽トラで来てくれて、ちょうどそっちの方に行くから乗って行くかと言ってくれたので、喜んで送ってもらった。

indigoに着くと、

現達さんは、「久しぶりだな」と言いながら、うさの淹れたコーヒーを3人で飲んだ。

高江は僕らの現実

少数派への弾圧や分断、たくさんの人たちのための数人、数十人、数百人の犠牲は仕方ないという風潮にとても嫌な感覚を覚えるのは、

高江の現実を肌で感じたからかもしれません。

コロナの感染でも同じような風潮が日本中で起こり、今度はワクチンの接種で同じことが起きそうな予感がある。

東京や大阪など都会の若者たちを隔離しないとコロナが収まらないと言う人もいる。

ワクチンの副作用で数十人死んでも仕方ないと言う人もいる。

自分の奥さんや旦那さん、子どもだったとしても「仕方ない、社会のためだから」と言えるんだろうか?

コロナに感染することのリスクは重症化や致死率ではなく、

社会が作り出した風潮に押し潰されて、精神的に病んでいくことなんじゃないかと思う。

それは高江と同じ状況なのかもしれない。。。

つづく

沖縄旅高江編はここまで、沖縄編はもう少しだけ続きます!

ありがとうございました!

この話をまとめているマガジンはこちらです↓

応援お願いします。 まだ出会っていない、私のお米や私を必要とする方、 生まれてくる子どもたちの未来が楽しくわくわくするものになるように使わせてもらいます。