ゲーム開発の道標(企画から完成まで)その2・ゲームシステムを考える

※この記事は「ゲーム開発の道標(企画から完成まで)」の「その2」に当たります。前回までの記事を読んでいない方は「まとめ」👇からどうぞ!

さて「その1」では企画構想および、ゲームアプリ開発に向けた資金調達についてまとめました。今回は「大まかなシステム構成」のお話です。

企画構想では大枠で「戦国時代の津軽地方を舞台としたカードゲーム」と決めましたが、それはざっくりしたイメージです。

ゲームはルールに則ったシステマチックな娯楽、つまりルール(ゲームシステム)を作らないといけません。デジタルな作業に入る前にある程度は固めておきたいところです。

他のカードゲームを例に説明する

トレーディングカード(以下TCG)って人気ありますよね。ポケカとか遊戯王とか…TCGってすごく多いカードを組み合わせデッキを構築して対戦します。人によってデッキの個性や戦術が異なるのが楽しいですよね。

しかし「大量のカードを作る」ということは、たくさんのグラフィックを用意しないといけません。インディーサークルで開発資金も限られている以上、大量のグラフィックを用意するのは難しいし、対人戦を用意するのも難しい(マッチングのシステムが必要になるし、インディーゲームである以上プレイヤー数を確保できない)

そこでカードはある程度の枚数で止めようと考えました。

アナログゲームの場合、買ってきた基本セットだけで遊べるのは当然だけど、基本セットなのにデッキ構築によってある程度の個性や戦術を表現したい。

後に「津軽為信統一記」と名付けられるこのゲームを説明するために他のカードゲームも例にして説明したいところです。

丁度よいゲームあるかな?

丁度よいのはドミニオン!

追加セットはたくさんあるけど、基本セットだけで異なる戦術を狙えるし、題材的に「領土拡張」がテーマのゲームなのでこれから作るゲームと親和性も高いと思います。

実際、作っている最中は似過ぎているかなぁと気にしていました。

参考になるので有難いのですが、同じルールのゲームを作るなら意味ないですからね。

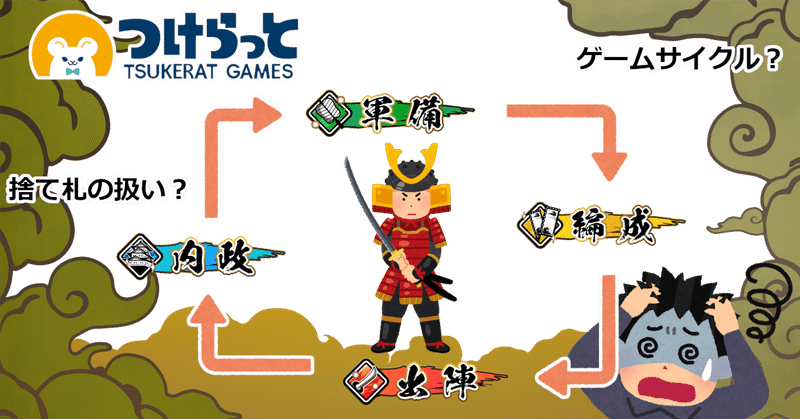

ゲームサイクルを考える

ドミニオンではゲーム中に内政や軍備(デッキ構築)を同時に行っているようなゲームシステムなので、そこは切り分けた方がいい、ここが違う点です。こちらのゲームでは戦国武将が領地経営しているイメージも表現したいですからね。

ゲームサイクルとしては以下のとおり

カードを購入する(兵士・武将などを雇い入れる)

デッキ構築する(軍備を整える)

カードバトル(合戦)

合戦に勝つと領地が増える(=税収が増える)

(1.)に戻る

合戦の終了条件を考える

ドミニオンでは領土拡張に必要な要素が財力となっています。

銅貨を銀貨に、銀貨を金貨に効率よく変換(デッキ構築)して行きます。

屋敷(価格2/勝利点1)

公領(価格5/勝利点3)

属州(価格8/勝利点6)

呪い(勝利点-1)

財力で上記の勝利点カードを購入するような仕組みです。

場に属州カードが無くなったらゲーム終了、勝利点を合計してプレイヤーの中で最も勝利点の高い人が勝ちとなります。

こちらのゲームでは軍事力(攻撃力)で合戦に勝利する形です。

合戦の要素のひとつとして要衝の制圧があります。例えばお城を攻めるなら「城門」を突破し「櫓」からの攻撃を掻い潜り、いくつかある「郭」を突破し「本丸」にいるであろう敵の城主を狙う…

「城門」「櫓」「郭」「本丸」という要衝を軍事力(攻撃力)で制圧する。攻撃力が高いほど重要な施設を制圧できる。高い攻撃力を出したいから良いカードを購入したい。プレイヤーのモチベーションの誘導としてはこんな感じでしょうか?

※グラフィック的にも、わかりやすさ的にも表現が難しかったため、開発中に変更となりました →「城門」「櫓」「二の丸」「天守閣」

城門 (戦功点 2) 攻撃力が2以上の場合に取得可能

櫓 (戦功点 5) 〃 5以上 〃

二の丸(戦功点 8) 〃 8以上 〃

天守閣(戦功点12) 〃 12以上 〃

死傷者(戦功点-1) 攻撃(迎撃)時に敵攻撃力未満の場合に取得

廃屋 (戦功点-1) 策略「火攻め」時に取得

「勝利点」ではなく「戦功点」という用語に変えています。またドミニオンでは勝利点と価格は違う値ですが、こちらのゲームでは戦功点以上の攻撃力を出した場合、その施設(要衝)を場から取得できるようにしました。

こちらの方がわかりやすいかな?

※これらの要衝のカードを後に「戦功点カード」と命名

領土(税収)を増やし、良いカード(軍備)を整えるという成長要素があるため、初期デッキでは弱く、序盤は「二の丸」を取得するのも大変なので、場から、どの戦功点カードが無くなっても合戦終了としました。

合戦である以上、死傷者や壊れてしまった建物が発生することもあります。

自軍に死傷者が多いと士気が下がり撤退するでしょうし、防衛施設である城や城下町がボロボロの廃屋だらけになってる時点で負けでしょう。

というわけで「死傷者」「廃屋」も場に無くなると合戦終了としました。

合戦終了後、持っている戦功点カードを合計し、対戦相手より高い戦功点となれば勝利、低かったら負けです。

カードの流れを決める

カードゲームは手札(プレイヤーが持っているカード)をどう扱うかが目立ちますが、使っていないカード、使われた後のカードの扱いをどうするのかでゲーム性が変わってくると思います。

ドミニオンでは「手札」を使うと「捨札」となります。これは「廃棄札」とは明確に区別されています。廃棄札は二度と手札に入りません。しかし、捨札は「山札」「手札」が無くなったら再利用されます。

前述の勝利点カードも捨札に入ります。

「屋敷」は勝利点1で価格2と取得しやすいカードですが、屋敷ばかり持ってしまうと循環するカードの量が増えてしまい、いざという時に使いたいカードが回ってこないという弊害があるんです。

ということは、効率よく勝利点の高いカードだけを取得するのが勝利への近道となります。

こちらのゲームでも考え方は同じです。

デッキを構築し「山札」とします。「山札」から基本的に5枚を「手札」として持ちます。使用したカードは「捨札」となります。

山札 → 手札(基本5枚) → 捨札 → 山札に戻る(※)

※ 山札が無くなったら捨札をシャッフルして山札にする

◆ 山札が多くなると回転数が悪くなる

つまり、一度に高い攻撃力を出せるような工夫をし、重要施設だけを狙う作戦が最も効率よいでしょう。

当然、ゲーム序盤のデッキは弱い状態ですから高い攻撃力が出ません。であれば、死傷者カード(戦功点-1)を相手に持たせて回転率を下げるという戦術もありです。相手に勝てるギリギリの攻撃力を狙って待機する戦術もありです。

ドミニオンは面白いけど

ドミニオンは基本セットだけでもランダム性やカードの組み合わせによって発生するコンボ性、プレイヤーの個性が出る戦術性、追加セットを組み合わせると、どんどん新しい戦術が生まれていきます。

非常に面白いカードゲームであることは間違いありません…

しかし、全くないワケではありませんが、ドミニオンは他のプレイヤーとの腹の探り合い、駆け引きという点が少し弱い部分とも言えます。

ゲーム中に自分好みのデッキを構築しながら領土拡張を企てるゲームではありますが、対戦相手を邪魔しなくても勝てるルールとなっています。

津軽為信統一記(まだ名付けられていないけど)は戦国時代の武将たちを題材としているゲーム、だから合戦(カードバトル)があるのです。

そこで自ターンに攻撃を仕掛けて、攻撃を仕掛けられた側は迎撃して、攻撃力を競い、攻撃力のより高い方が要衝である戦功点カードを取得できるという形にしています。

では、どんな部分で駆け引きの要素を出せばいいんでしょうか?

攻撃のバリエーションを多くする

攻撃のバリエーションが多いほど、また攻撃力にバラつきが発生するほど駆け引きの度合いは強くなっていきます。その工夫を振り返ってみると…

「攻撃属性」

このゲームには攻撃属性が5つ設定されています。

「足軽(刀)」「長槍」「騎馬」「長弓」「鉄砲」です。

それぞれの特徴はこんな感じ

足軽:遠距離も近距離も攻撃力が低い/連撃値が高い/価格が低い

長槍:遠距離はまぁまぁ、近距離は強い/価格は中程度

騎馬:遠距離は弱い、近距離はすごく強い/価格は高い

長弓:遠距離は強い、近距離はツライ/価格は中程度

鉄砲:遠距離は最強、近距離は弱い/価格は最も高い

この時点では細かい数値は決まっていません。各属性の特徴だけを決めておきました。属性を示すマークは左上の赤丸の中に描かれます。

「連撃」

各札には連撃値が設定されています。同じ属性のカードを連撃値の数だけ同時に攻撃に参加させることができます。属性「足軽」で連撃値「3」なら、

3枚まで同時に攻撃できるのです。攻撃力は3枚の合計になるので多い方が有利です。当然2枚でも1枚でも攻撃は可能です。

「武将札」

武将が描かれているカードは、それ単体では攻撃(または迎撃)できません。ただし「足軽」属性を持っていれば足軽カードと一緒に攻撃に参加できます。武将カードは基本的に高い攻撃力を持っています。攻撃に参加する武将札があるか無いかで攻撃力には大きな違いが発生します。

「軍勢の距離」

このゲームでは各陣営が相対する距離が定められており、近距離か遠距離かが盤面に提示されています。攻撃属性の項でそれぞれの属性が得意な距離を示しましたが、これは合戦時に大きな影響を及ぼします。

デッキ構築時に遠距離であれば強いデッキというのもありますし、遠近どちらにも対応できる万能型デッキも作れます。また合戦中に使用可能な策略札に「距離切替」カードというモノがあります。文字通り遠近を切り替える札です。手札に「鉄砲」を貯めておき、攻撃直前で距離を切り替えるといった戦術も可能です。

知略を表現する

戦国時代、幾多の群雄が武と謀を競い合った時代です。一騎当千の猛将もカッコいいですが頭を駆使して敵を翻弄する智将もカッコいいですよね。

それを表現する為に、攻撃する直前に使える策略札というのも設定したらどうだろうと考えました。

…というのは建前で、本当は津軽為信は合戦時に色々と卑怯だと言われる作戦を使っているので策略は切っても切れない要素なんですよね……

この時点ではふんわりと、相手の迎撃を防ぐ邪魔カード、自分の手札を一時的に増やすカード、純粋に自分の攻撃力を増やすカード、相手の攻撃力を下げるカードと、いくつかの候補を挙げておきました。

※この時点での思惑としては、後々、津軽為信の逸話なんかを策略カードに絡めたいと考えていました。

次回に続く

ゲームシステムを決定した時を振り返るとこんな感じでした。

決めたことを仕様書として残しておき、開発中に迷ったら仕様書を参照して進めていきました。この後も仕様書は何度か更新されますが、やっぱり残しておいた方が色々と便利ですよー。

ようやくゲームシステムという大枠が定まった「津軽為信統一記」ですが、この先どうなるのか? 長くなったので次回へと続きます。

そんな「津軽為信統一記」が気になった方はコチラからどうぞ!

iPhone・iPadの方はコチラ(↓)

Androidの方はコチラ(↓)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?