ゲーム開発の道標(企画から完成まで)その8・スマホのGPS機能で城跡探訪!

こんにちは「つけらっとゲームス」プログラム担当のとちです。

この記事は何もないゼロの状態から完成までをドキュメンタリー風に手順に沿ってまとめたモノです。

※この記事は「ゲーム開発の道標(企画から完成まで)」の「その8」に当たります。前回までの記事を読んでいない方は「まとめ」⇩からどうぞ!

前回の記事では、このゲームにとっての最重要画面である「合戦画面」と、(プログラムによって動く)対戦相手についてお話しました。

今回はゲーム本編と同時進行で作っていた「おまけ」要素のひとつである「城跡探訪」についてお話したいと思います。

城跡探訪とは?

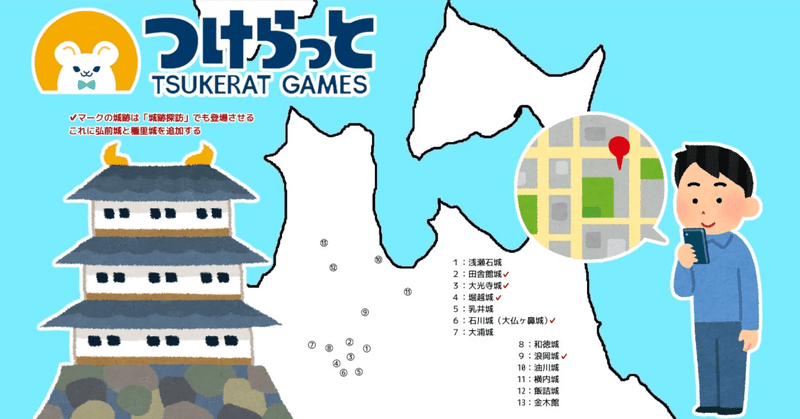

津軽為信統一記にはスマホのGPS機能を利用して、津軽地方にある城跡を訪れたかどうかを記録できる機能が搭載されています。それが「城跡探訪」です。

城跡探訪の対象となっているのは「弘前城」「石川城」「堀越城」「大光寺城」「浪岡城」「種里城」「田舎館城」の7つ。全て青森県の津軽地方にある城跡です。

キャラデザ担当に渡した資料のひとつ、まさかココにきて役立つとは…

ちなみに、訪れた城跡の数が4つになると、編成枠が3から4に増えます。訪れた城跡の数が5つになると、編成枠の5が解放されます。

そうです。城跡探訪をすればゲームにも良い影響が出るんですね。

もちろん「地域おこし」「地域の歴史教育」の一助になれば嬉しいと思い追加した仕組みでもあります。

少しでも地域に貢献したい

地域おこしについて…

「弘前城」は桜の名所として全国的にも有名ですが、その近くにも幾つか歴史を感じさせてくれる城跡があるんです。

地元民でもどういった意図があって築城されたものなのか、どんな使われ方をしたのかを詳しく知っている人はそんなにいない地味な城跡です。

しかし、ゲームというきっかけがあればどうでしょう?

大河ドラマに登場する武将のゆかりの地などには観光客が訪れます。津軽為信が大河ドラマの主役になるのは非常に難しいでしょうけど、地元民でもあるわたしたちが津軽為信を題材にしたゲームを作ることは可能です。

それによって城跡を訪れる観光客が少しでも増えれば、その城跡がある地域の交通機関や飲食店などに微々たるものとはいえ、お金が落ちる可能性が生まれます。

ただ、そうなるためには「津軽為信統一記」がそれなりに有名になる必要がありますけどね……

(ここが致命的に弱いんですけど、なんとかなりませんかね?)

地域の歴史教育について…

わたしだけかもしれませんが子供の頃、弘前城が近すぎて、身近にありすぎて勘違いしてました!

どこの街にもお城があり、公園として整備されていると思っていたし、大きな城跡には天守が残っているのが一般的だと思っていたんです。

んなこたぁない。弘前城は現存十二天守のひとつ。大事にしないといけない重要文化財なんですよね。身近過ぎるのでわかんない。だからこそ地域の歴史教育は必要だと思うんです。

というわけで「城跡探訪」では訪れた城跡のチェックだけでなく、開発チームで撮影した写真と概要解説が表示されるようになっています。

ゲーム内での解説は表示スペースや設定しているデータ領域の関係で、1行30文字という制限がありまして……弘前城跡を例にしますと、こんな感じになります。

弘前城跡

秀吉より所領安堵された為信は津軽氏を名乗り関ヶ原合戦では東軍

に属し弘前藩祖となる。高岡(弘前市)に町割りを行い2代信枚が

完成させたのが弘前城である。当時は五層天守を持つも落雷により

焼失、今の天守は本丸辰巳櫓を利用したものだが、東北唯一の現存

天守である。現在は弘前公園として整備され桜の名所としても有名

(国指定史跡/現存の天守、櫓、城門は重要文化財)石垣修理のた

め曳屋が行われ修理終了後に元の位置に戻る予定である。

注意点もあるよ!

城跡の写真をゲームに使用する際にひとつ忘れてはいけないことがありまして、以前こちらの記事でも触れたのですが…

その部分だけを引用しますと

文化財等貸出・使用許可申請書

「津軽為信統一記」にはGPSを利用して城址を訪れると記録される仕組みが搭載されています。その地の写真をゲーム内で使用しているのですが、これがまた文化財として市町村が管理しているものだから大変。

各自治体の教育委員会に写真掲載の使用許可を得るために走り回りました。

公的なモノですし個人名がばっちり記載されているので、顔出し本名だししているわたしですが、その文書の写真はご勘弁を、

市町村によっては文書名が異なり「写真掲載許可願」となっている場合もありますし、文化財か観光施設かで問い合わせる部署が異なるようです。

※「許可願」以外にも「報告書」を提出しないといけない場合もあります。

文化財なので教育委員会に書類提出を求められることがあります。

地域おこしするにもルールがあるんですよね。気をつけたいところです。

実装作業

では実際にどんな作業をしたのかを振り返ってみましょう。

まずはピックアップした城跡の、おおよその経度と緯度を調べます。

調べ方は非常に簡単。Googleマップでお城周辺をクリックするだけです。

北緯、東経がそれぞれ表示されます。引き続き、城跡の周囲をぐるっと取り囲むようにクリックして経緯度を調べましょう。

最低4か所あれば大丈夫、あとはスマホ側で計測した経緯度と比較して、その内側に入っていたら城跡を訪れたというフラグを立てればOK!

すごく簡単ですね。

と、言いたいところですがお城は必ずしも方形ではありませんので、そのへんは工夫が必要です。いくつかの範囲を作っておいて複数の経緯度チェックをするべきでしょう。

次はスクリプト作っていきます。

Unity公式にちょうどいいサンプルコードがあったので津軽為信統一記にあわせて使い勝手をよくしたら、それなりに動いちゃいました。

確認作業

地図アプリ等から経緯度を拾うだけでほぼ大丈夫なんですけど、道路を確認しアクセスの都合が悪い場合などは少し広めに範囲を設けた方がいいでしょう。

それが終わったらスマホを持って確認作業です。

「津軽為信統一記」開発時も実際に現地にテスト端末を持参して正常に認識できるかを確認しています。

iPhone、Androidを複数台、わたしとキャラデザ担当、UI担当がそれぞれスマホを持って城跡を巡りチェックフラグが立つのを確認しました。

というのもテストしてみたら端末や設定によって精度が違っていたんですよ。なので複数台チェックして全部の端末が問題なく「城跡探訪した」とフラグが立つように、帰宅後設定しなおしました。

もうすこしだけ続く

GPS機能を利用した「地域おこし」の作成例となりますでしょうか?

プログラム的にはそんなに難しくなかったのですが資料を漁ったり、各方面の許可を貰うのが大変だった記憶があります。

ただ、もうすこしわたしたちに広告力があれば、もっと「津軽為信統一記」を有名にできれば、地域の為になるのでしょうけど……そこが残念でなりません。

さて、ゲームとしては遊べるし、地域おこしについての機能も搭載しました。あと追加する機能は……チュートリアル!

連載記事も残り僅かで完結。あと少しだけお付き合いください!

そんな「津軽為信統一記」が気になった方はコチラからどうぞ!

iPhone・iPadの方はコチラ(↓)

Androidの方はコチラ(↓)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?