【批評】宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システム

はじめに

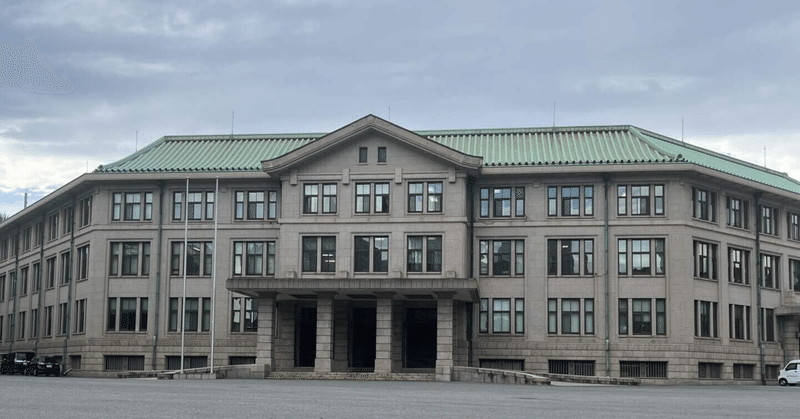

宮内庁は、皇室関係の事務を担当する内閣府所管の行政機関です。また、日本を文化財・文化遺産管理機関としての側面もあり、文化財専門部局である書陵部が設置されています。COVID19の影響により、書陵部が運営する宮内公文書館及び図書寮文庫は令和2年3月より臨時休館していましたが、令和3年10月より制限つきでの開館を再開しました。 この間、書陵部所蔵資料目録・画像公開システムの内容が大幅に充実されたことは朗報です。このシステムは、OPAC・デジタルアーカイブ・オンライン展示等、複数の機能を備えた画期的なものといえます。

書陵部の沿革とシステム開発の経緯

昭和24年、GHQにより廃止された宮内省の後継組織であった宮内府に代わり、宮内庁が設置されました。宮内省が政府から一定の独立性を有する機関であったのに対し、後者は政府の一部門として位置づけられました。書陵部は、旧宮内省の図書寮および諸陵寮の業務を引き継ぎました。

書陵部は3課体制です。図書課は、皇室に代々受け継がれてきた書簡・古文書・書物・公文書等の文献史料の保存・修復・調査研究・複製等の他、皇室及び宮内庁に関する公文書の編集・保管、国立国会図書館宮内庁図書館及び正倉院事務所の事務を担当しています。編纂課は、『皇室制度史料』等、実録や史料集の編纂を担当しています。陵墓課は、全国の天皇陵及び皇族墓の維持管理・調査研究を担当しています。

宮内庁が初めて所蔵資料の目録データをオンラインで公開したのは21世紀初頭のことでした。宮内公文書館の目録データは平成18年に、図書寮文庫の目録データは平成25年に、それぞれ公開されました。後者の公開が遅れた背景には、当時一般的であったS-JISでは多くの正字や異体字が入力が不可能であり、UTF-8環境への移行を待たざるを得なかったという事情がありました。利便性向上の為(下記を参照)、平成26年に2つのシステムが統合され、現在の書陵部所蔵資料目録・画像公開システムが成立しました。

以来、定期的にオンライン展示会が開催される等コンテンツ拡充が図られ、平成29年には陵墓課所蔵の考古遺物のデータが利用可能となりました。平成30年にはシステムが一新され、これまでのオンライン展覧会のバックナンバーや宮内庁の刊行物一覧のページも新たに追加されました。 更に、平成31年には、平成23年迄宮内庁書陵部庁舎にて開催されていた展覧会の図録もアップロードされました。目録の情報は、現在も随時修正・更新が行われています。

特徴

書陵部所蔵資料目録・画像公開システムでは、平成29年10月末現在の資料目録の情報が公開されています。 図書寮文庫は、天皇・皇族の肖像画、書画作品、皇族や公家等による日記・書簡・雑記、和歌等の文学作品、歴史・法律・祭祀・有職故実等に関する記録や研究書、宋・元・明・清代の漢籍等、約7万点の目録情報を公開しています。宮内公文書館は、近代以降、宮内省・宮内府・宮内庁が作成又は収集した特定歴史公文書等の目録を公開しています。これには、近現代の皇室関連行政に関する公文書や、『天皇皇族實錄』に代表される編纂物等が含まれます。陵墓課は、過去に発行した『出土品展示目録』の目録情報を公開しており、具体的な資料としては、全国の陵墓から出土した鏡・装飾品・武具・防具・馬具・埴輪等が挙げられます。

目録の記述には、請求記号のほか、各資料の名称、年代、員数等にの詳細情報が含まれます。一貫した統制語が使用されており、効率的な検索が可能となっています。

一部の資料は画像データも公開されており、宮内庁に直接赴くことなく閲覧可能です。画像提供については、国文学研究資料館及び慶應義塾大学のシステムと連携しています。画質は非常に高く、利用端末へのダウンロードも可能です。当初は画像が公開されている資料は非常に少なかったのですが、前述の通り、コロナ禍以降、利用可能な画像が大幅に増加しています。

システム上では、定期的にオンライン展覧会が開催されています。宮内公文書館や図書寮文庫は、一般的な公共図書館や公文書館と比べて利用手続きに手間が掛かる為、一般人が気軽に来館するにはどうしても敷居が高い面があります。そうした中、様々なテーマに沿ったオンライン展示の実施は、教育普及の観点からも非常に意義深いものです。皇室の歴史や文化、宮内庁所蔵の文化財についての理解を広めるため、書陵部所蔵資料目録・画像公開システムがより多くの国民に親しまれることが期待されます。

このシステムの画期的な特徴は、古典籍(図書寮文庫)、公文書(宮内公文書館)、考古遺物(陵墓課)といった異なるカテゴリー資料の横断検索が可能な点です。例えば、第16代仁德天皇について一括検索すると、系譜(図書寮文庫)、天皇陵修復時の会計記録(宮内公文書館)、天皇陵より出土した埴輪(陵墓課)が表示されます。これにより、特定の主題に対する学際的なアプローチの可能性が広がることは注目に値します。

また、意外と知られていませんが、宮内庁が所蔵する、天文学・医学・薬学に関する古典籍の数は日本最大級を誇ります。このように、本システムは、歴史学・文学・宗教学・美術史・法制史・政治学等の人文社会科学系研究者のみならず、自然科学系研究者にとっても非常に有益なものとなっています。

留意点

以上の様に、書陵部所蔵資料目録・画像公開システムは非常に便利ですが、留意すべき点もいくつかあります。

まず、宮内庁が所蔵する全ての資料がこのシステムに含まれている訳ではありません。正倉院及び三の丸尚蔵館(令和5年に独立行政法人化)の所蔵品は横断検索の対象外です。また、昭和40年と 平成23年に外務省に移管された相当数の朝鮮関連コレクションも含まれていません。

パンデミック期間中にかなりの数の画像データが追加されたとはいえ、デジタル閲覧が不可能な資料も依然として多いのが現状です。その為、画像データ未公開の資料の閲覧には、直接宮内庁書陵部に出向く必要があるものの、劣化防止や機密情報保護等といった理由で閲覧が制限されている場合も少なくありません。当然、全資料の画像公開を要望する声は多いのですが、宮内庁には特殊撮影専門の職員がおらず、絵図や軸等といった特殊な形状の資料については専門業者による特殊撮影が必要となりますが、予算的な制約のハードルが大きいそうです。また、考古資料の画像については、『出土品展示目録』掲載写真がそのまま用いられていることから、カラースケールを欠いています。実物の色彩や大きさをより正確に理解するためには、チャートやスケールの存在が不可欠であるため、これは非常に残念な点です。

最大の問題の一つは、このシステムに限らず日本国内の機関により提供される多くのデータベースに当てはまることですが、対応言語が日本語のみであることです。利用者のすべてが日本人や日本研究の専門家のみに限定されるとは限りません。宮内庁は、東アジアや西洋の歴史学者にとっても研究対象となり得る英文資料や漢籍、比較研究や学際研究の対象となり得る考古資料や美術品も多く所蔵しています。また、オンライン展示は、外国人にとって、皇室や日本文化に対する理解の促進に大きく貢献する可能性を秘めています。日本研究分野以外の研究者や、日本に関心を持つ外国人の需要に応える為にも、将来的には多言語対応が実現されることが望ましいと考えます。

こうした点には留意が必要ですが(尤も、これらの問題の大半は予算・人員の不足に起因するものと思われますが)、総じて書陵部所蔵資料目録・画像公開システムは、日本研究分野の研究者や学生にとって非常に有益であり、優れたデータベースであるといえるでしょう。

※本稿の内、『書陵部所蔵資料目録・画像公開システム開発過程についての概説は、杉本まゆ子「宮内庁書陵部における古典籍資料 保存と公開」(『情報の科学と技術』第65巻第4号、情報科学技術協会、平成27年、164-168頁所収)に大きく依拠したものです。

参考文献

Tsuji, Hirohito, 'Japan’s Imperial Household Agency: The Archives and Mausolea Department Catalog and Image Disclosure System”,' "The Digital Orientalist" (2024). URL: https://digitalorientalist.com/2024/03/26/japans-imperial-household-agency-the-archives-and-mausolea-department-catalog-and-image-disclosure-system/

調査研究費のご寄付を歓迎しております。宜しければこちら右隣「記事をサポート」よりお願い致します。貴重なご浄財を賜りましたことに心より感謝申し上げます。