【論文抄読】認知運動療法について、なにも知らない人がまとめてみた

*専門家向けです。注:2900文字程度あります。

こんにちは!今回は「認知運動療法」について調べたので、まとめます。

臨床を長く経験するなかで、筋肉がついても、関節の動きが良くなっても「動作」が変わらない・・徒手療法や運動療法だけではどうしても太刀打ちできない、そんな場面に遭遇します。

そんな中、僕はピラティスというエクササイズを通して「言葉」による認知変化が、運動に与える影響を体感しました。

ピラティスでは、受講生にできるだけ正しい動きをしてもらうために「言葉」を使います。

たとえば

「お腹をできるだけうすめて」ー腹横筋の動員

「マットに背骨が一つずつ沈むように」ー背骨の分離した動きの促通

「マットに足型が残るくらい強く踏み込んで」ー下肢筋力の強化

など、言葉を介すことで相手の運動を変更しようと試みます。

そうすると認知する部分が変化するため、力を入れる筋肉や力の入り具合が変化し、運動そのものが変化することを実感します。

「手」による徒手療法

「運動」による運動療法

「言葉」による認知変化

これらを駆使できるようになれば、さまざまな治療に応用できるのではないか、と考えました。

認知変化、といえば「認知運動療法」です。(僕が勝手にそう思っているだけ)

今回は、認知運動療法についての総論を自分なりにまとめ、「言葉による運動療法」の一端を知ろうと思います。

*ちなみに、僕は認知運動療法については知識も実践もしたことがないので、あくまで僕なりの解釈であることをご了承ください。

それではいってみましょうー!

認知運動療法とは何か

認知運動療法は1970年代にイタリアで生まれました。

1970年代のイタリアでは、リハビリテーション手技に対する議論が活発に行われていました。

その中でCarlo C Perfettiは

「ファシリテーションテクニックによる末梢からの感覚入力(反射の促通や抑制)は、大脳皮質レベルに対して有効な神経学的変化を生じさせ、その結果として運動機能の回復につながるのか?」

という疑問を抱くようになりました。つまり、「誰かから動かしてもらったり誘導してもらったりしているような運動が本当に回復に寄与してんのか?」と考えたわけです。

そういった思考を経てPerfettiは、運動機能回復を抵抗による筋力増強や反射の促通や抑制といった介入ではなく、『脳の認知過程への介入』によって運動学習を達成しようとする考え方を提唱しました。それが認知運動療法の発端です。

認知運動療法では、あらゆる機能回復は「病的状態からの学習」として捉えています。つまり、脳機能を再建するわけではなく、新しい経路や認知過程を形成・学習ことこそが回復である、と定義したわけです。

そういった概念のもとでの治療というのは、

関節の動きが良くなる→筋肉をつける→運動機能が変わる

というものではなく

認知を変える→中枢システムが変わる→運動機能が変わる

という過程のなかでの回復を求めます。

そもそも私たち人間が外界との関係を構築するとき、認知過程(知覚・注意・記憶・判断・言語)が不可欠です。

この認知過程の活性化によって、外界との相互作用に必要な情椴の加工や、実行された経験の情報収集が行われ、他の機会への応用、次回の相互作用の特性を変更してコミュニケーションの対象とすることを可能としています。

いくら物理的な促通や手技などが施されたとしても、それが患者の認知過程の変化と全く関わりを持たない状況においては、患者の運動行動の改善は期待できません。

リハビリテーションにおける機能回復が学習によって導かれるのならば、患者に対する治療的介入は認知過程の活性化に計画的に働きかけるものでなければならない、と認知運動療法では考えます。

その学習を実現するためには、患者自身が仮説を構築し、必要な認知過程を活性化させることによって問題解決を試みることが不可欠なのです。

認知運動療法の背景には運動発現におけるプロセスにも理由があります。

実は目に見える運動遂行というのは、上図の『運動遂行』(図右半分)の部分しかありません。

しかし、運動が目に見えるよりも前に脳内では『運動の企図』(図左半分)が行われています。

つまり運動発現は、外界からの求心性入力からその外界に合わせたプログラムが生成されているのです。また、運動学習というのは運動企図がそもそも成立していないと、フィードバック誤差が生まれません。それはすなわち、学習されにくい、ということを意味します。

セラピストは患者自身が運動企図を起こし、発生する認知課題と患者が向き合えるように、その患者にとって最適と思われる道具(環境)を用意し『対話』をすることで、認知過程の活性化を促すことが求められます。

認知運動療法の実際

認知運動療法では、まず患者の動作を観察することから始めます。その観察は認知理論に基づいており、動作にそのものよりも、その動作に至る認知過程に主眼が置かれています。

つまり、その患者がどんな『知覚・注意・記憶・判断・言語』という認知過程を経て、運動を行なっているのかを観察しているのです。(下記図参照)

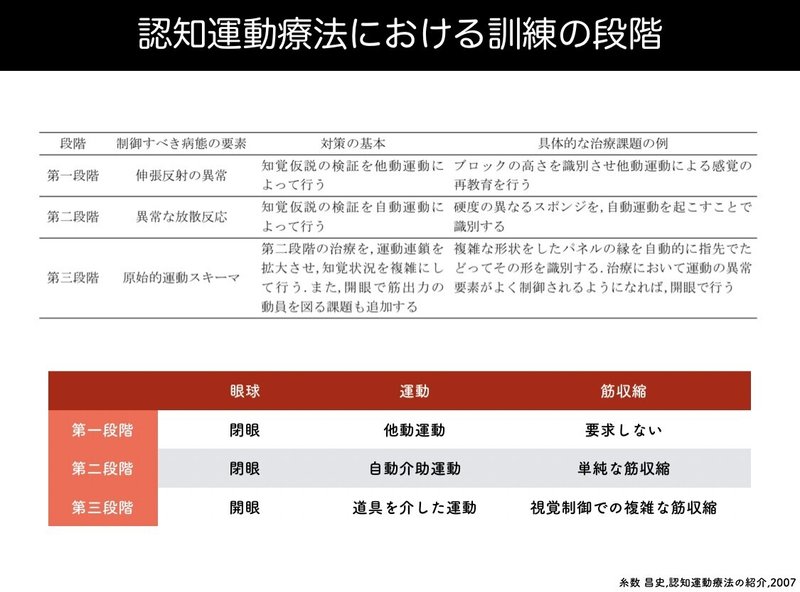

認知運動療法には、その患者の運動機能によって訓練の段階を提案しています。

上図は、それを表にしたものです。

どうやら認知運動療法では初期では閉眼させ、ある一箇所の身体部位の運動感覚に集中させるようです。

まずは他動運動による関節感覚や重量の感覚の知覚からはじめ、徐々に自己の運動も入れていき筋収縮感覚と運動の結果を自身の知覚と統合させていきます。

そして最終的には開眼させ、たとえばモノを運ぶなどの多関節・多感覚モダリティを使用した運動に変更していきます。

その過程を経ることで、多様な環境に対応できる学習を促していくのですね。

セラピストは患者のレベルと求めたい感覚モダリティに合わせて、認知運動療法に必要な道具を選定します。

あまり詳細には載っていませんでしたが、認知運動療法ではさまざまな道具が開発されているようです。

また、上図のような4つの規範が紹介されていました。

認知運動療法では対象者がどのような認知過程を経ているのか?そして、どのようにすれば外界からの情報を識別できるか、に意識を集中させます。

それを達成するためには、患者自身の集中と、自己運動による感覚フィードバックという過程が必要になります。

おわりに

正直、ここまでまとめてみて、まだ認知運動療法の「に」の字も掴めていないような気がします。

しかし、認知運動療法の触りについてはなんとなく理解できたような気がします。一度、認知運動療法の勉強会に参加して、もっと認知運動療法に対する知識を身に付けたいと思います。

参考文献

宮本省三,認知運動療法の理論と実際 ,1994

糸数 昌史,認知運動療法の紹介,2007

高橋昭彦,認知運動療法の理論と実際 ,2008

noteに書かれていることは

正しさや分かりやすさを

保証するものではありません。

内容をちゃんと知りたい、

という方はぜひ原著、原品をお目通しください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?