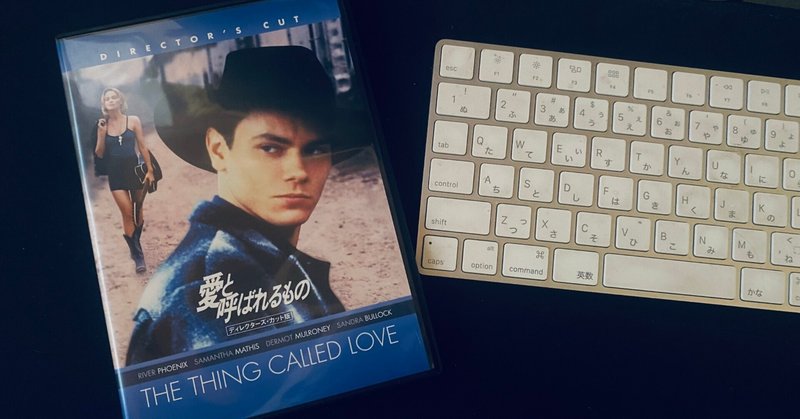

映画「愛と呼ばれるもの(The Thing Called Love)」……文化としてのsongwriting考(1)

当noteのプロフィール記事で、英語圏におけるsongwritingとは単に詞を書くだけではなくライミングなどの技巧も含めて楽しむ文化だ、とお伝えしています。ですが日本においては、そう言われてもピンとこない人がほとんどなのでは?

そこで、特にカントリーミュージックにおける独特のsongwritingの世界を垣間見ることができる良い教材(?)をご紹介します。

1993年の米映画「愛と呼ばれるもの(The Thing Called Love)」この作品、夭折の人気俳優リバー・フェニックスの遺作で、実生活でも最期の恋人だったサマンサ・マシスがヒロインを演じているということもあり、特に彼のファンにはよく知られた作品です。あらすじは以下。

亡き父の影響でカントリー歌手を目指しているミランダは、オーディションを受けるためニューヨークからテネシー州ナッシュビルにやって来たが、ほんの数分の遅刻でその日のオーディションを受け損ねてしまう。

地元のライブハウス・カフェでウェイトレスとして働く事になったミランダは、そこで同じ夢を持つ青年ジェームズと知り合い、恋に落ちる。ミランダはさらに女優志望のリンダや、カウボーイ・ハットのカイルとも出会い、お互い友情を深めていく。

この雑なあらすじでは全く内容が掴めないとは思いますが(笑)それは置いといて……その評価は果たして日本においては色々レビューを見る限り、やれ凡庸なラブストーリーだとか、音楽は良いけど内容はありきたりとか、突出した高評価は残念ながら得られてないようです。

ですが、songwritingという文化を知っておかないと、本作品の評価を正しく行うことはできません。

そもそもあらすじにある「カントリー歌手を目指して」という部分、これはどちらかというと「ソングライターとして成功すること夢見て」というのが正しい。その証拠に、ミランダが自作曲を売り込むのは音楽出版社。歌手志望であれば売り込む先は芸能事務所やコンテストなのでしょう。自分が歌うというより楽曲を提供する立場として成功したい、という野望を持ってナッシュビルに集まった若者たちの青春群像、というのがこの作品の本質です。

映画の中には、文化としてのsongwritingを表現するシーンがたくさんあり、以下、列挙します(ネタバレ注意)。

冒頭にミランダが、オーディションが行われるカフェに向かうために乗ったタクシーの運転手と交わす会話「君もソングライター志望かい?俺も昔ヒット曲を書いたことがあるよ」(タクシーの運ちゃんですら曲を書くほど文化として根付いているsongwriting)。

オーディションで自作曲を披露するも、ギターのコードすらまともに押さえられないリンダ(songwritingの世界ではあくまでも歌詞が評価対象で演奏能力は全く問われないので、実際にこういう志望者は結構いる)。

カイルが書いてミランダが歌を吹き込んだデモ・テープを女性シンガー(トリーシャ・イヤーウッド)に売り込むために、彼女の家に侵入しカーステレオにテープを入れて去ろうとする。

不法侵入で捕まったカイルとミランダの事情聴取のために警察を訪れたトリーシャ・イヤーウッドに警官が「俺も曲を書いたから聞いてくれ」とデモ・テープを渡す。

強硬策で売り込んだ曲が、後日実際にトリーシャに採用され歌われているのをカーラジオで偶然聴いたカイルが、喜びのあまり追突事故を起こす。追突されたドライバーはカイルに詰め寄るが「聴いてよ!これ俺が書いた曲だ!」とカイルが喜ぶ姿に、ドライバーは思わず一緒になって喜ぶ。

この他にもsongwritingの世界を垣間見れる細かい描写が散りばめられていますが、なんといっても本作品の見どころは、ナッシュビルに来た当初は当たり障りの無い凡庸な曲しか書けなかったミランダが、仲間との出会い、友情とすれ違い、恋と三角関係と破局などの様々な経験を経て、曲に深みが生まれ、ついにオーディションで認められる楽曲を完成させる、という成長譚なのです。

これも少々ネタバレですが、映画エンディングで満を持してミランダが完成させた曲「Big Dream」を冒頭だけご紹介。訳はとりあえず日本語版字幕から拝借しましたが、いずれ筆者の言葉で全編を訳したいと思います。

I have a dream of my OWN And it's mine and mine ALONE

私には私だけの夢がある

It's been my friend since I was just a GIRL

少女の頃からの私の友達

It has a life, it has a heart, has a soul and that's a PART

命があり心があり 魂がある

Of everything this woman gives the WORLD……

女としての大切な夢……

この曲を切々と歌い上げるミランダに、ジェームズ、カイル、そしてカフェのオーナーでオーディションの責任者ルーシー(演じるのは自身もナッシュヴィル・ソングライターの殿堂入りを果たしているソングライターで歌手のK.T.オスリン)は頷きながら聴き入っているのですが、単に良い曲だなあと思っているだけではなくて、その言葉選びにライミングを巧みに織り交ぜていることに感心しているのがポイント。

当noteのプロフィール記事にも書きましたが、ライミングなどの言葉遊びを巧みに盛り込むsongwritingは日本における俳句などに近い感覚です。それを知ったうえでこの映画を見ると、全く評価が変わると思います。リバーのファンもそうでない人も、このnoteを通じて文化としてのsongwritingの魅力を知ったうえで映画を楽しんで頂ければ幸いです!

なおこの映画の舞台となっているカフェ「The Bluebird Cafe」は実在し、ソングライターの聖地として長きに渡って営業を続けているのですが、この店を発祥とし、今ではナッシュビル全域で定着しているソングライターのための一風変わったライブ形態「Songwriters in the Round」については、次回の記事でご紹介いたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?