このままでは日本は孤立する

アメリカの覇権がいま音を立てて崩壊しようとしている。ところが、わが国は何事も起きていないかのように、アメリカの忠実の子分としての務めを果たそうとしている。

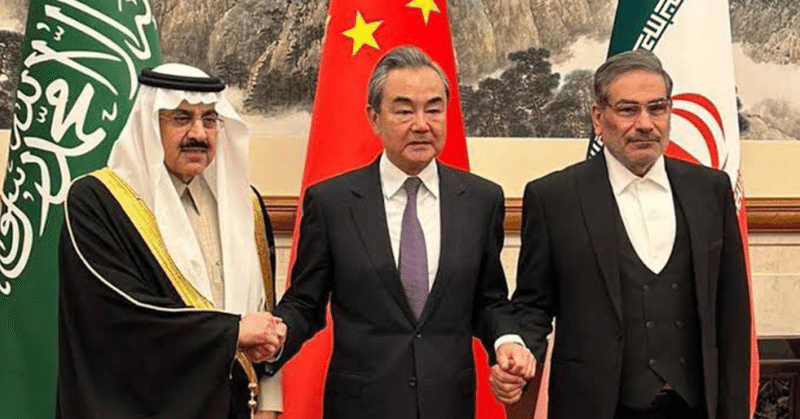

三月上旬には、中国の仲介によって、サウジアラビアとイランが国交を回復した。中東におけるアメリカの影響力の低下がはっきりしてきたのである。同月下旬には、サウジの国有石油会社が中国の栄盛石油化学と戦略協力協定を締結し、人民元決済を始めることになった。しかも、サウジは上海協力機構(SCO)に参加する決定を閣議で了承した。これと同時期、アメリカの裏庭である南米最大の国家ブラジルが、中国との貿易からドルを排除し、自国通貨の人民元─レアルで取引するという合意を発表したのである。ドル覇権体制に大きな亀裂が入りつつある。

アメリカのロシア孤立化政策も失敗した。国連人権委員会におけるロシアの資格停止決議においては百カ国が反対・棄権・欠席した。ASEANにおいても、十カ国中八カ国が反対・棄権・欠席のいずれかとなった。

アメリカは、「自由民主主義国家」か「専制・強権主義国家」という二元論に基づいて、各国に対してアメリカ側につくことを求めているが、欧米を除く世界のほとんどの国がアメリカ側だけにつこうとはしない。むしろ二元論で迫れば迫るほど、「専制・強権主義国家」のグループに追いやる結果を招いている。そもそも世界の国々は、必要に応じてロシアとも中国とも自由に付き合える主体性を確保したいと考えているのだ。

わが国は、二〇〇六年に麻生太郎外務大臣が「自由と繁栄の孤」を提唱して以来、自由主義、民主主義といった普遍的価値を強調する価値観外交を展開してきた。現在は「自由で開かれたインド太平洋」を念仏のように繰り返している。岸田内閣が昨年末に閣議決定した国家安全保障戦略には、「同志国」(like-minded countries)という言葉が二十カ所以上出てくる。時事通信は、「同志国」とは「民主主義や法の支配など基本的価値を共有し、日本が外交・安全保障で連携する国」だと説明している。相手に価値観外交を想起させる言葉は逆効果だ。

日本の価値観外交を歓迎しているのは英米豪くらいのもので、大多数の国がそれを煙たく感じている。

バイデン政権が推進するインド太平洋経済枠組み(IPEF)も、アジア諸国からその意図を見透かされている。アジアの御意見番マハティール閣下は、「IPEFは中国を排除し、対抗しようとするものだ」と批判し、米中対立の緩和を訴えている。

東京大学の園田茂人教授が著した『アジアの国民感情』は、アジア各国の世論調査の結果をデータで示している。例えば、「中国は興隆しているが、アジア各国との関係を平和的に保つだろう」という文言への賛否について、タイ、マレーシア、インドネシアでは賛成が五割を超えている。ところが、アメリカに都合のいい情報しか流さない日本のメディアは、アジアの世論を日本人に伝えようとしない。

アジアで非同盟諸国会議に加盟していないのは日本と韓国だけだが、いまや世界は非同盟の時代に入りつつあるのではないか。近頃「グローバル・サウス」という言葉がメディアで頻繁に使われるようになっているが、それは非同盟諸国の影響力の拡大を物語っている。

日本は価値観外交をやめて、主権尊重、互恵・共栄を基軸にした外交に転換し、日米安保条約を破棄して非同盟諸国会議に加盟すべきだ。

そのためには、日米安保に依存しない防衛体制を確立する必要がある。それができないまま、アメリカの覇権が崩壊すれば、日本は英豪とともに世界から孤立するのではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?