ジョルジョ・ヴァザーリとインプリマトゥーラ No.2

―「押す」ものではなく「初めのもの」として ―

○前回は、イタリア語としては「インプリ[ミ]トゥーラ」が正しいらしい、というお話をさせて頂きました。

しかし本当に、単なるヴァザーリの文法的なミスだったのでしょうか?

ここからは私の仮説です。

○とりあえず「インプリミトゥーラ(imprimitura)」という言葉の観察を続けてみます。

前回は動詞「インプリメーレ(imprimere)」と、動作性のある名詞を作る接尾辞「トゥーラ(-tura)」とに分けてみました。

imprimere+ tura→ imprimitura

○さらに”imprimere”の語源となったラテン語の動詞「インプリモー(imprimō)」は、「中へ」等を意味する接頭辞の「イン(im-)」と、「押す」を意味する動詞「プレモー(premō)」に分解できます。

im+ premō→ imprimō

○つまり”imprimitura”は、語源のラテン語まで加味すると”im-”と”primi”そして”-tura”という三つの要素に分けられると言えます。

im+ primi+ tura→ imprimitura

○語源を重要視すれば、”imprimitura”において”primi”はラテン語の”premō (押す)”と結びつかなくてはなりません。

primi= premō

○しかし、イタリア語において”primi”という音を聞けば思い起こされる身近な言葉は、「第一の」を意味する形容詞や、「初めのもの」を意味する名詞としての「プリモ(primo)」の複数形”primi”ではないでしょうか。

そして”imprimitura”のように語末が”a”で終わる語はイタリア語においては女性形となり、ちなみに”primo”の女性形は動詞であれ名詞であれ「プリマ(prima)」なのです。

ヴァザーリは、絵を描く際まず「初めにおいて行う行為」であることを強調して、本来「押す」等を意味する”primi”に、「初めのもの」を意味する名詞”primi”を掛け、そして名詞「初めのもの(primi)」を接尾辞”-tura”に合わせて、女性形化して「プリマ(prima)」としたのではないでしょうか。つまり、

im- (において)+ prima (初め)+ -tura (行う行為)

で、絵を描く際に「imprimatura (初めにおいて行う行為)」といった具合の言葉遊びです。

こじつけと言ってしまえば確かにこじつけです。しかし、言葉というものは生きている訳であり、お堅い決まりを飛び越えて、いつの時代であっても造語が作られることは多々あることです。

西洋美術史においてヴァザーリの『芸術家列伝』はかなり重要視される本ではありますが、その実、歴史的事実と照らし合わせると、いい加減な内容もあり、良く言えば自由闊達に筆を走らせた作品とも言えます。そうした著作において、このような言葉遊び(ルネサンス人的に言うなれば、詩的な造語)があっても不思議ではありません。

絵を描く者からすると「一層目に来る色」は、絵を描き進めていく過程で常に通奏低音として響いてくるので、かなり重要なものです。その色によって絵の雰囲気は変わってきます。

○レンブラントはバーントシエナと思われる赤いインプリマトゥーラを施しています。

"Mozes en de tafelen der wet" 1659,

Gemäldegalerie, Berlin.

○ルーベンスは灰色のインプリマトゥーラを使うことも。

"Multiple Sketch for the Banqueting House Ceiling" c.1629

Tate Britain, London.

「インプリメーレ(imprimere)」が表す「刻印する」や「染付る」といった意味や、それこそ単に「押す(premō)」という意味合いだけでは片づけたくない仕事であり、やはり「初めのもの(prima)」つまりは「一層目」に行う仕事として大切に思うものです。

ヴァザーリの単なる文法的な間違いかもしれません。

しかし私は、一人の絵を描く者として、ヴァザーリの画業に対する心意気が「インプリ[マ]トゥーラ(imprimatura)」という言葉に宿っているのでは、と期待をしてしまうのです。

内野

燕画塾 講師

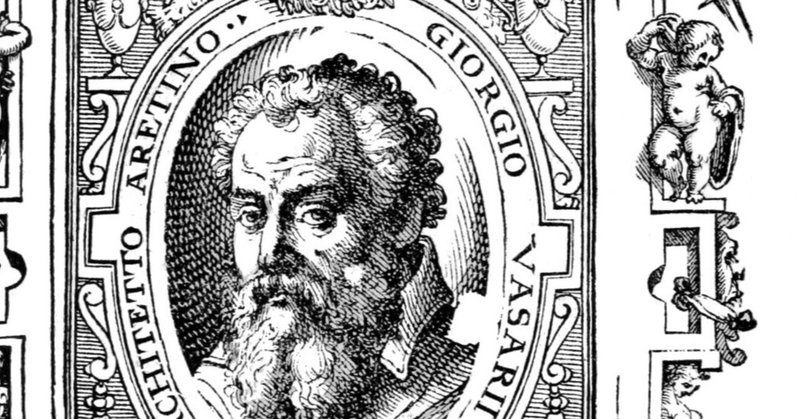

○トップ写真:Giorgio Vasari "Autoritratto" 1568,

Le vite de’ piu eccellenti pittori, scultori, et architettori,

Firenze, 1568. Vol.1, p.16.

○このページにおける文章をはじめとする

内容全ての無断転載および無断引用を禁止致します。

○燕画塾 Home page

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?