『機知』に富んだ人材の育成とその能力を磨きあげる具体的な方法模索中

先般開催したnoteで繋がった人とのzoomセッションに関しての補足的な投稿記事です(数名の方から照会もあったもので)

『機知』に富んだ人

今日の「当たり前」が明日には古臭くて通用しない「当たり前」になっているかもしれない 今の時代

環境が刻々と変わっていくのですから 思考様式や必要とされるスキルも時代に応じたアップデートしていくことは「当たり前」のことでしょう

『機知』とは

その場その場の状況に応じて素早く働く才知 とっさに働く鋭い知恵

『知識』を瞬時に その場・その状況に応じた『知恵』と『工夫』に変換して応用できる能力が求められていることは間違いないです

『機知』に富んだ人材育成策があれば イノベーション創造に結び付くと考えています

安易な成長時代~機知に基づく成長の時代へ

コンサルティング企業:コーン・フェリーは

【イージー・グロース(安易な成長)】時代の成功要因は【スマート・グロース(機知に基づく成長)】時代には有効ではない

と『過去の成功体験はあまり意味を持たないことが多い』と指摘した上で

【スマート・グロース時代】が備えるべき要素として 次の二つを挙げています

①【リーダーシップ・マチュリティ(Leadership Maturity)】=リーダーシップ成熟度

一定の複雑さ 曖昧さ 規模の大きな案件において効率的な運営を行うことができる能力

次の3つで構成されるとして

【組織的成熟度】:組織内でうまく立ち回り、多くのステークホルダーと協働する能力

【認知的成熟度】:大きな流れ、情報、データ、洞察を感知し、それらに対応する能力

【感情的成熟度】:内面を最も効果的な状態に保ち、自身と他者から最大限のものを引き出す能力

老練な幹部社員が 非常に複雑な状況でも冷静に状況を分析し 的確な対応策を導くことで解決していく姿を思い浮かべてみてほしい

この先 不安を覚えるような変化を経験していく際に【成熟度】は 非常に重要度の高い指標としています

②【ラーニング・アジリティ(Learning Agility)】=学習機敏性

経験から学ぶ能力と意欲があり その学びを新しい環境で応用して成功に導く能力

次の5つで構成されるとして

【メンタル・アジリティ】:領域を越えて活動し、関連のない分野へも興味を示し、点在する課題を結び問題を解決する能力

【ピープル・アジリティ】:他者をよく理解し、多様なグループに適応し、明敏な対人判断を下す能力

【チェンジ・アジリティ】:現状に挑戦しようとする意思、システムや手続きを改善しようとする意欲、変化を実行に移す能力

【リザルト・アジリティ】:すばやく優先順位を見出し、目標を設定し、好況時にも苦境時にも成果を出す能力

【セルフ・アウェアネス(自己認識)】:フィードバックを受け容れる姿勢、自己反省の習慣、学習や自己啓発に対する強い関心

何をすべきか明確でない場合にも 何をすべきかを即座に理解でき『機知』に富んだ人こそ 優れたリーダーと私は考えています

『機知』を磨く方法論提供体制の模索

私は クライシス・マネジメントという切り口から ビジネス・シミュレーションが容易に行える【図上演習】を企業内人材育成研修に組み込むべきと考えています

この【図上演習】によって【『機知』に富んだ人】の発掘には繋がりやすいのですが 『機知』を更に磨き上げたり 『機知』に富んだ能力育成する体系だったカリキュラムを私は持ち合わせていません

そこで『クロスオーバー』『フュージョン』という観点で 自分が知っている範疇外の人とのコラボを目指して note投稿記事を読んで 私が興味を持った人にお声かけさせてもらってzoomセッションにトライすることにしました

【バリュー・メソドロジー(Value Methodology)】という切り口

村上 紀子さんの次の投稿記事をキッカケにして

ファンクショナル・アプローチという思考システムを使った方法論(私は概要程度しかまだ分かっていませんが)を知りました

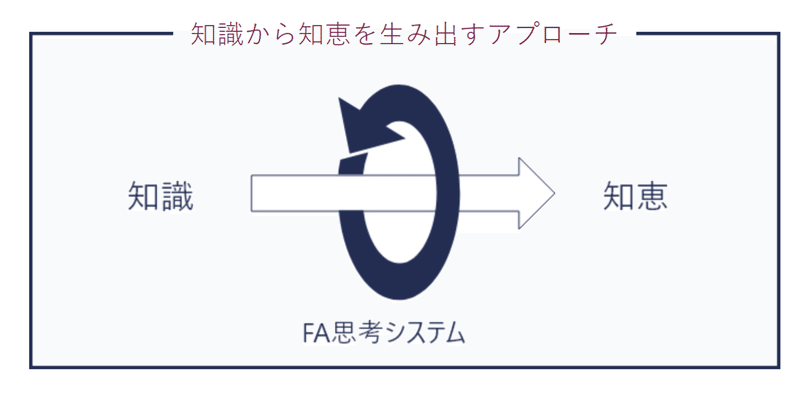

そして下図が 私のイメージにピッタリと合致したんです

(出典:Functional Approach Business Innovation Centerホームページより)

私が常々提案してきた

まだ誰も経験していない新たな環境下において 過去の経験と環境情報から新たなプロセスを構築していく資質

に導ける思考法ではないか?と感じてzoomセッション参加にお声かけさせてもらいました

アート思考による人材育成プログラム

私はミュージシャン・写真家・ダンスパフォーマーといった人々との仕事の繋がりもあり「アーティストと企業のコラボ」ということに注目してきましたが イベント開催する程度しか実現できていませんでした

そんな折に 長谷川 一英さんの投稿記事で

「方法論と切り口は違うが 何となく私の切り口近いのでは?」

と勝手に思い zoomセッション参加のお声かけをさせてもらいました

この お二人との出会いの実現は 私が従来から考えていた 専門分野の違うコンサルタントが それぞれを強みを活かしたインタープレイ(相互作用)によって それぞれの最大限に発揮できるオープン・イノベーション体制作りの足掛かりになれればいいなと考えています

いかにして自分たちの動きを告知していくのか?

どんなに素晴らしいアイデアであろうと 考え方であろうとも 世間に認知されなければ意味はありません

今の時代はSNSの活用は絶対必要と思っています

堅すぎてもダメ 柔らかすぎてもダメ 他人の話をしっかりと聞けて そこに対してのリアクションもスピーディー 老若男女に愛されそうなキャラ

そんなイメージとても近かったのが 八木 美和さん でした

「やったことがないのでできません」

「マニュアルがないので どうやったらいいかわかりません」

という反応しか出来ない人材は 時代に取り残されていくでしょう

八木 美和さんの指摘通り

リカレント教育にこそ『指示待ち族』を作らない教育 が急務です

機械が苦手といってzoomのセッティングすら部下任せで「ここを押せばできます」まで待っている管理職に DX推進を期待できるはずもなく

「自分の仕事は部下を管理することで 業務をスムーズに遂行させること」

と堂々と言ってる人材は『不要在庫』となっていく時代でしょう

これからの時代に必要とされる人材は

既存分野の専門性に成熟している【マチュリティ(成熟度)】が高くて 新しい分野の吸収が早い【アジリティ(機敏性)】人

と断言していいと考えています

『機知』に富んだ人は 会社から与えられる研修・教育プログラム・ツールなどを待たずに 自ら自分の知らない世界に飛び込んでいきます

『百聞は一見如かず』⇒『百見は一考に如かず』⇒『百考は一行に如かず』⇒『百行は一効に如かず』⇒『百効は一幸に如かず』

イノベーションが創造できる組織作りという『型』の提言も必要ですが

企業変革を行うには 自己変革しないと何も始まらないでしょう

教科書的な一方通行の教育体制や研修カリキュラムも時代に応じたアップデートしないといけません

学級委員や風紀委員といった優等生タイプでは 荒波を乗り切っていけないでしょう

zoomセッションで浮かんだフレーズ 『不揃いの統一感』

そんな 何が創造できるのか?分かりませんが 何かが創造できる強い波動を感じワクワクしています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?