〜金管楽器のツボをつかむ〜①ツボの話

1.ツボとは??

まず初めに「ツボ」とは何でしょうか??

辞書で調べてみると↓

1 胴がふくらみ、口が狭くなった形の容器。陶製・木製・ガラス製などがある。

2 ばくちで、采 (さい) を入れて伏せる器。壺皿。「—を振る」

3 深くくぼんでいるところ。「滝—」「鞍 (くら) —」

4 矢を射るときにねらう所。矢壺。

5 物事の大事なところ。急所。要所。「—を押さえる」「—をはずした質問」

6 ここと見込んだところ。「それでは相手の思う—だ」

7 灸 (きゅう) や鍼 (はり) の治療で効果のある、人体の定まった位置。

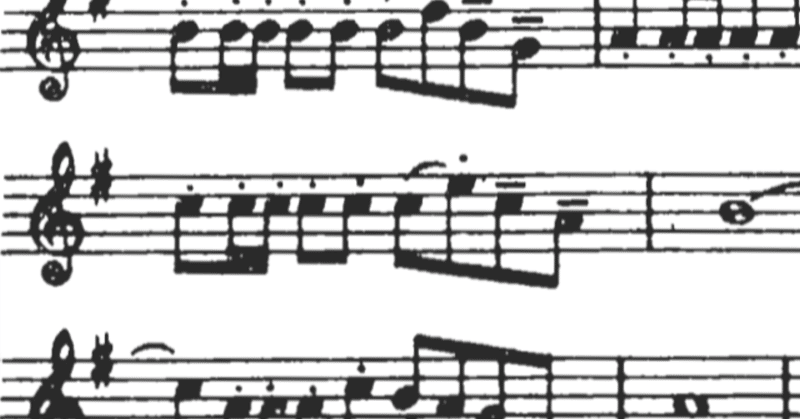

8 三味線・琴などの弦楽器の勘所。

と、辞書には書かれています。

1、2、はいわゆる器の壺ですね。

これから扱う「ツボ」は4以降のニュアンスになりそうです。

日常的には「マッサージのツボ」や「笑いのツボ」という使われ方をしますよね。

「ココ!」と目には見えないですが、共通して言えるのは【一番良いところ】といった意味になります。

さて、楽器に置き換えてみると、

【楽器が1番響くところ】となります。

楽器自体には一番響くところ、すなわち「ツボ」が存在するのでそこで吹きましょう!

という事です。

「ツボで吹く」他には「センターで吹く」と言い方や、海外ではセンタリングとも呼ばれています。

これまで楽器を吹いてきた方の中で、

「あれ!無理なく楽器が鳴ってる!」

「あ、楽に高音が当たった!」

といった経験をされてる方も多いと思います。

まさにそれが「ツボ」で吹けたということになります。

簡単に楽に音が出たのは、ミラクルでもなんでもないのです!

2.ツボで吹かないと??

では逆にツボで吹かないとどうなるの??

音が出てるからいいんじゃないの??

という話をします。

先ほどのツボで吹いていると【1番響くところ】で楽器が鳴り響いているわけですから、演奏者側として①楽に吹けている事になります。

楽に吹けているわけですから②バテにくくなります(⚠️決してバテないわけではなく!人間なのでバテます)

また、実はアンサンブルをする際に③音が合いやすくもなります。

例を出してみますと、

Aさん・・・どの音も音程はチューナーのメーター真ん中で完璧に合っているがツボからは外れている

Bさん・・・多少音程は幅があるが、どの音もツボで吹けている

このような2名が一緒に吹いた時にどうしても音が合わない事があります。

問題はAさんがツボで吹けてないことが惜しいのです。

仮にAさんのような演奏者が2名で吹いたとして音程が合っていたとしても何故かしっくりこない事があります。

それは楽器が響いていないため共鳴し合っていないことが原因です。

それよりも、ツボで吹いているBさんパターンの演奏者同士で吹いたときの方が、それぞれが響きがあるので結果的に音がまとまりやすくなります。

といったことから「楽器が1番楽に響くツボ」で吹いたほうが、自分にとっても共演者にとっても、聴衆にとってもいいよね、というwin-win-winなお話でした。

次回は、じゃあどうやってツボで吹いたらいいの??

というツボを捉える吹き方についてご紹介したいと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?