暗くて気持ち悪いのに、たまらなく青春してくる漫画「光が死んだ夏」

衝動買いは仕事の後に起きやすい。

私はこの漫画を、大嫌いな職場(当時は某有名百貨店)からの鬱屈とした帰り道に買った。

数日前にネットで1話だけ試し読みしていて面白いと思ったから、本当に面白くない日に買いたかった。

そんな日の夜中に1人で読む漫画は最高。

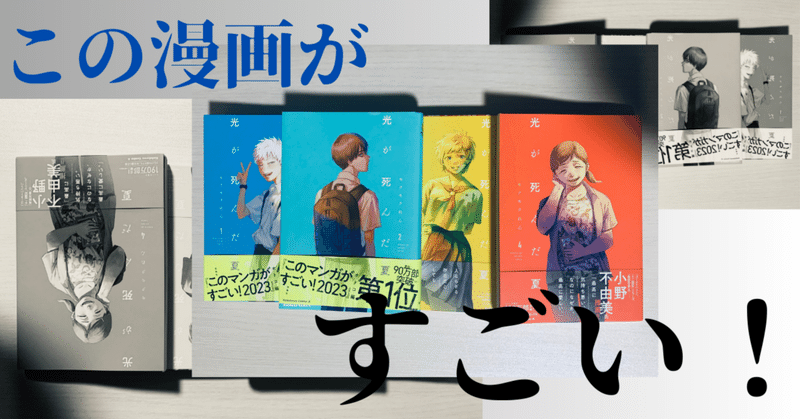

「光が死んだ夏」モクモクれん

一巻の表紙の白髪の男子高校生が、タイトルにもいる「光」である。タイトルそのまんま、説明無用の第一話で光すでに死んでいる。

ケンシロウみたいな入りで始まるこの話は、死んだ光の中に入った“ナニカ“が光になった「ヒカル」と、幼馴染の「よしき」がそこはかとない恋のにおいをぷんぷんさせながら始まる。

嵐の夜に禁じられた山に1人で入った光が、無事に帰ってきた。クラスメイトは喜ぶが、幼馴染のよしきは1人陰鬱である。

「お前誰や」

よしきの問いかけに、素直にヒカルは答える

「うまく模倣したつもりやのにな・・・」

そう呟くヒカルの半身から、うじゅルウジュルと、“ナニカ“が出てくる。圧倒されるよしきにヒカルは必死すがる。

「おねがい、誰にも言わんといて」

禁じられた山の中でいた“ナニカ“にとって、日常生活は全てが初めてで、楽しかった。そして、よしきがすき。だから「お前を殺したくない」と頼まれ、よしきは諦めて承諾する。

どちらにせよ光はもうおらんのや・・・それやったらニセモンでもそばにいてほしい・・・

だが、平和だった村もヒカルの中の“ナニカ“の影響で徐々に歪みが生じてくる。

昨今の漫画は出オチか?とツッコみたくなるほど展開が早い。

動画も倍速で見られる時代、漫画も内容を詰めて展開を早めないと読んでもらえないのかもしれない。

本屋の漫画新刊コーナーの平台の上は、漫画のコーナーなのに字がびっしりしている。

「転生したらスライムだった件」みたいに、タイトルだけでどんな内容かをすでに伝えないと、手にすらとってもらえない。

この漫画は時代に反してのんびり進む。

舞台が村であること、高校生の思春期が内容を占めていること、じわじわと迫る“ナニカ“とそれに引き寄せられて集まってくる異様な“存在“の描写。

「ノウヌキ様」「忌堂」「禁足地」「混ざりもの」

はっきりと幽霊や祟り、山神信仰などと言い切らない言葉が、より村の風習やその土地の掟に触れてきて、現実身を持たせてくる。

そうすることで、非現実の恐怖世界が読者の現実にすり替わって物語の中にずぶずぶと入り、読み終わる頃には首っ丈になっている。

この独特のこわさは、突然目の前に現れた異形に首をもがれるような、速さと意表で驚かせというよりは、足元から火でチロチロと炙られていくような、じっくりとして気づきたくなかった低温火傷みたいないやさだ。

そして、そこはかとなくもれるヒカルのよしきへの思慕と、よしきの光への恋が切ない。思春期特有の性への迷いや、好きの境界線の危うさが“ナニカ“の歪みと混ざって気持ちいいくらいに気持ち悪い。

そして、擬音や平仮名を使った巧妙な「混ざりもの」の描き方が嫌で嫌で私は仕方ない。

特に一巻の「く」は本当に嫌で、それなのに何かわからず何度も見返してしまった。

この漫画ならではの描写は、もしも実写化されたらあの嫌な気持ちをどうやって表すのかとても気になる。

反面、これは無理じゃないの?とも思う。

ミステリとしても、青春恋愛ものとしても、ホラーとしても、BL漫画としても読めるし、ちょこちょこと散りばめられたギャグ要素に一瞬緊張が緩められる。

ギャグは「進撃の巨人」の諫山創先生のノリに似ていてシリアスな中にスッと入って笑わせられるのに、全く物語を邪魔する温度差が生じず、ずっと作者のペースのまま身を任せて読んでいける。

昔姉に教えてもらったこの曲の背徳感がよくあう漫画だと思う。

森田童子「ぼくたちの失敗」

泣くほどの切なさより、時々ぎゅっと心臓を掴むようなよしきの気持ちと、ヒカルの変化、そして2人がちょっとずつ大人になっていく独特の静けさと、畏怖が混じりあう。

そんな漫画、まだ寒いですけどこれからくる夏の準備にどうですか?

読んだ本だよん↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?