印字と挿絵が美しいフェアリーテイル(風)『The Thief, the Witch, the Toad and the Mushroom』

※英語のみ。

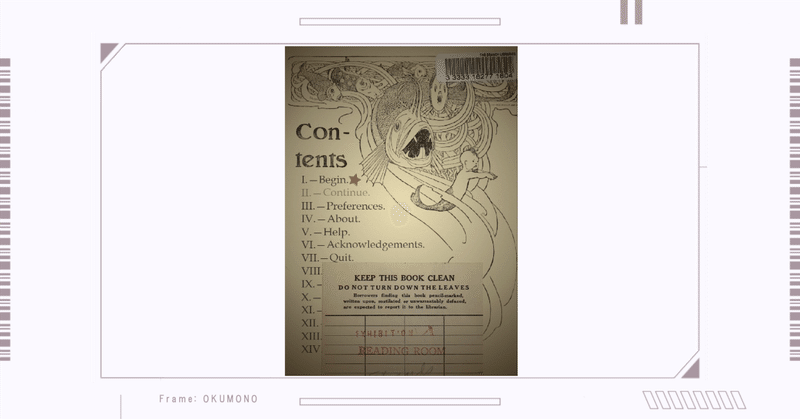

『The Thief, the Witch, the Toad and the Mushroom』は古くから伝わる物語のようなビジュアルノベル。頁をめくると本を借り出しただれかの落書きがあり、文字と絵の美しい配置は手になじんだ古典物語のペーパーバックのよう。ナンセンスとユーモアを交えた擬古物語だ。

むかしむかし、あるところに暮らしていた母親は何しろ子供がたくさんいたので、次に出会った人物を新たに生まれたあなたの名付け親にしようと決めました。そこから始まる不思議と驚きに満ちた旅は自由な想像力に支えられていて、智慧あるキノコや憎めないカエル、先の読めない展開、キャロル的な言葉遊びなど本物の童話のような魅力を備えている。

本作が特異なのはそのデザイン。パブリックドメインの絵画を引用した挿絵が美しく、古風な字体と組み合わさり時間を忘れて本の世界に浸ることができる。縦長の画面は古い本を模していて、表紙を開いて読み始めると貸出元の管理スタンプが捺してあったりするのもおもしろい。

話の落ちには食傷気味なところもあって童話の再現のほうが好きだったのだが、いずれにしても楽しい読書でありユニークなゲームだった。ちなみにインスピレーションを受けた作品がゲーム中で挙げられていて、その中にはグリム童話やオズの魔法使いからギルガメシュ叙事詩、ベオウルフ、さらにはDDLC、ひぐらし、ゆめにっき、はーとふる彼氏もある。

黑巢:来养蛇娘吧, 哀鴻:破城十日記(仮題)

微博やSteamニュース、4Gamerの記事などで零创游戏の新作情報が公開された。日本語版のニュースにはないが中文版にはここ3年で物語重視で奇数作の『葬花』『饿殍』『哀鸿』とシステム寄りで偶数作の『二分之一』『黑巢』があること、「国风」「黑暗风」という強みを活かしていくこと、また『饿殍』制作の端緒となった文章などが書かれている。よくあることだが中国語版の方は制作背景やそれにまつわる思いなどがかなりの分量で綴られている。

新作の『黑巢:来养蛇娘吧』(黒の巣:ヘビ娘の育て方/仮邦題)は蛇の頭/尻尾をもつ男女が暮らすファンタジー世界の育成ゲーム。ベースには中国で古代から語り伝えられてきた説話『白蛇伝』があるようだ。

もうひとつの新作『哀鴻:破城十日記(仮題)』はある意味『饿殍』の続編となるタイトルで、こちらは『揚州十日記』と『南明史』に取材しているとのこと。

山海旅人2(ザ・リワインダー~黄泉からの旅人~ Ⅱ)

過去に遡って運命を変えるパズルアドベンチャー『山海旅人』の続編が発表。新作ではアクション要素が加わっているようだ。

白蛇伝の邦訳には以下のようなものがある(一部)。

世界短篇文学全集 15, 集英社 , 1963

白蛇伝 中国むかし話, 劉赦(画)趙非(訳), 舵社, 1996

白いへびのおはなし, 東山凱(訳), 中国出版トーハン, 2011

中国で昔から語り伝えられてきた民間伝承で、現在は絵本の形で読むことができる。今回私が図書館で借りたのは美しく装丁された中国人民美術出版社のもので、毎ページ新たに書き起こされた近代風の絵とともに読める黄表紙のような一冊。四川省は峨眉山の上に棲む二匹の蛇は、千年の時を経て美しい娘の姿になった。二人が人間の世界に降りていくと……。

一方『揚州十日記』は東洋文庫に邦訳がある。明末清初に王秀楚によって書かれたもので、村に押し寄せる兵士と混乱する状況を庶民の目から実直簡潔にとらえている。勝利者となった兵士たちの残虐なふるまいが克明に描かれ、自身と家族の無事をひたすら祈る筆者の視点が当時の惨状を目の前に浮かび上がらせる。目も覆わんばかりの悲惨さだが表現はあくまで簡潔で力強く、例えば兵士たちの目を盗んで逃げる場面はこう。

どうにも仕方がないので、また急いで路地の門に走って行き、錠前の金具を両手でつかみ、百度もゆすり動かしてみたが、どうしても動かない。石で打てば音が外庭に聞こえて、気付かれはしまいかと思うものだから、やむをえず、また揺り動かすうち、指がすりむけて血が流れた。と急に金具が動きだした。

いずれも短くさくっと読めるのでぜひ。

河出文庫のこのシリーズは装丁が美しいので私蔵してもいいかなと(ロシア怪談集で代理)

あっ「N市」を買いそびれてたカシュニッツの短編集に続編が出てる!など、本の話は尽きない……