#44【股関節】「股関節伸展」と「大殿筋」の重要性について

臨床では股関節の伸展ができない人がとても多いです。

これは簡単にチェックできます。うつ伏せで、膝を伸ばしたまま脚を持ち上げてもらいます。しっかり上がれば問題ありませんが、10cmくらいしか持ち上げられないという人も少なくありません。

下肢をほとんど持ち上げられないという人は腰痛や姿勢不良になるリスクが大きくなります。

今回は、股関節の伸展可動域は健康な体づくりにおいてとても重要だという話をしていきます。

1.股関節伸展の主働筋は大殿筋

股関節を伸展させる代表的な筋は大殿筋です。

うつ伏せで下肢を持ち上げられないということは、この大殿筋がうまく機能していないということです。

そして大殿筋を股関節伸展に使えないと、ハムストリングスと大腿筋膜張筋の活動が増大すると言われています。

殿筋低下モデルでは大殿筋の出力低下に代わってハムストリングス(特に半膜様筋)の出力が増大する。しかし、半膜様筋は股関節内転作用も有するため、余計な内転筋力を打ち消すために大腿筋膜張筋の出力も増大させなければならない。

半膜様筋と大腿筋膜張筋の活動が増大するというのがポイントでしょう。大腿筋膜張筋は股関節の屈曲作用を持っている筋ですので、股関節の伸展の制限因子にもなります。

下肢が持ち上げられないという人は、意識的には股関節を伸展しようとしているのに、無意識では大腿筋膜張筋を収縮させて股関節を屈曲しようともしているのですね。

2.股関節伸展可動域は減少しやすい

これは持論ですが、多くの人の股関節の伸展可動域は減少しやすいと思っています。

一般的な現代人の生活習慣を考えてみましょう。

朝起きて、車でオフィスに向かいます。オフィスで8時間仕事した後、車で家に帰ります。家に帰ってからはソファーの上でテレビやスマホを見て、眠くなったら寝ます。

この一日の流れで股関節の状態を想像してみると、常に股関節は屈曲位にあると思われます。車に乗っている時も、デスクワークをしているときも、ソファーに座っているときも、全て股関節は屈曲位です。

つまり現代人の生活習慣で股関節を伸展させることはほとんど無いのです。

意識的によく歩いているという人などは、股関節を伸展方向に動かすということもしているかもしれませんが。

股関節が屈曲位であることに加えて、座っているときは大殿筋がぺちゃんこになっています。

常に圧迫されているので血流も阻害され、栄養素が十分に行き渡りません。

筋細胞の栄養不足はエネルギーの産生を阻み、筋の運動が増々できなくなります。

股関節を屈曲位に追いやるばかりか、伸展させる大殿筋がどんどん鈍っているのが現代人の生活習慣です。

3.大殿筋が使えないことの弊害

冒頭でうつ伏せで下肢を持ち上げられない人は腰痛や姿勢不良のリスクがあると言いました。

下肢を持ち上げられないのは大殿筋が使えていないということですので、言い換えれば「大殿筋が使えない人は腰痛や姿勢不良のリスクがある」といことです。

例えば先ほど股関節の伸展で大殿筋が使えない人は、半膜様筋と大腿筋膜張筋の活動が増大すると言いました。このような方は、腰痛のリスクがあると言えます。

股関節伸展運動時に「大腿筋膜張筋/(大殿筋+ハムストリングス)」の比が高いほど、運動時の骨盤前傾が増大することが示されている。

また、股関節伸展運動時に「ハムストリングス/大殿筋」の比が高いほど、脊柱起立筋の筋活動が増大する傾向にある。

骨盤前傾が増大するというのは腰椎が過度に伸展してしまうということですので、大殿筋が使えない人は腰椎の前弯が大きくなるということです。また大殿筋に対してハムストリングスを使いすぎると脊柱起立筋の筋活動が増加し、これも腰椎の前弯を大きくする要因になります。

腰椎の前弯の増加は腰痛のリスク因子となりますので、大殿筋が使えない人は腰痛になりやすいということが言えます。

また不良姿勢と大殿筋についても面白い報告があります。

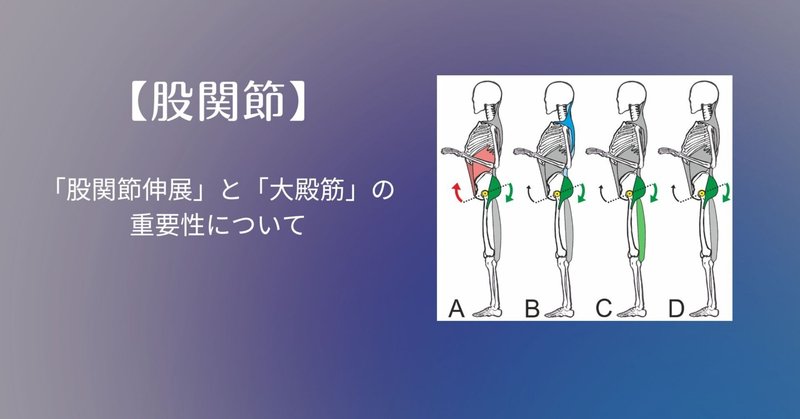

健常者に骨盤の恥骨側を持ち上げるように指示して、股関節〜体幹の筋活動を調べた研究があります。

恥骨側を持ち上げるというのは前弯した腰椎を元に戻す運動ということになりますが、このときの筋活動を調べると4つの戦略があるということがわかりました。

色付いているのが、恥骨を持ち上げる際に活動した筋肉です。4つの戦略は以下の通りです。

A:腹筋群、大殿筋

B:脊柱起立筋、大殿筋

C:大殿筋、ハムストリングス

D:大殿筋

恥骨を持ち上げる際の筋の使い方に4パターンあることがわかったのですが、注目すべきは全てのパターンにおいて大殿筋の活動が見られるということです。

大殿筋は寛骨を後方に引っ張ることで恥骨を持ち上げ、腰椎の過度な前弯を抑えている可能性があります。

腰椎の過度な前弯は腰痛及び姿勢不良のリスク因子ですので、大殿筋の活動がこうした問題を防ぐために必要不可欠であるということが言えます。

4.まとめ

まとめます。

臨床においてうつ伏せで下肢を持ち上げられない人に多く出会います。彼(彼女)らは、股関節の伸展筋である大殿筋がうまく使えていない人たちです。

大殿筋が使えないことは腰痛や姿勢不良のリスクとなります。

なぜなら、大殿筋が使えないことで腰椎前弯の増加と脊柱起立筋の筋活動増大が多くの研究で認められているからです。

慢性的な腰痛や姿勢不良があり、下肢をうまく伸展できないという人がいれば、大殿筋の機能向上がその問題解決に必要である可能性が高いですね。

参考文献

Oliver Ludwig. Carlo Dindorf. Sebastian Kelm. Jens Kelm. & Michael Fröhlich. Muscular Strategies for Correcting the Pelvic Position to Improve Posture—An Exploratory Study. Journal of Functional Morphology and Kinesiology. 9(1), 25 (2024).

建内宏重, 2021, 股関節 協調と分散から捉える 第2版, ヒューマン・プレス

Oliver L.らの研究リンクはこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?