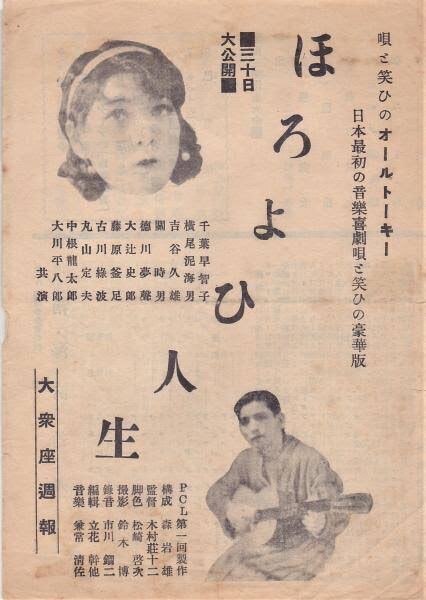

『音楽喜劇 ほろよひ人生』(1933年8 月10日・P.C.L.写真化学研究所・配給=東和商事映画部・木村荘十二)

東宝映画の前身となる株式会社寫眞科学研究所(Photo Chemical Laboratory Co. Ltd.、略称P.C.L.)は、昭和七(一九三二)年六月一日に、東京府北多摩郡砧村に設立された。研究所内に、二つのトーキースタジオを建設、トーキー製作専門スタジオとして発足した。前年には、松竹蒲田が本格的トーキー第一作『マダムと女房』(一九三一年・五所平之助)を製作・公開。ハリウッドでヴァイタフォン方式による初のトーキー、アル・ジョルソン主演の音楽映画『ジャズ・シンガー』(一九二七年・ワーナー・アラン・クロスランド)を発表してから四年後、日本映画界でもトーキー旋風が席巻することとなる。

P.C.L.製作第一作として企画されたのは、モダンな音楽をふんだんに取り入れた『音楽喜劇 ほろよひ人生』(一九三三年八月十日・P.C.L.写真化学研究所・配給=東和商事映画部・木村荘十二)だった。監督に抜擢された木村荘十二は、新興キネマ出身で、昭和七年に独立プロ「音画藝術研究所」設立に参加。この年、トーキー実験作『河向ふの青春』(一九三三年六月一日)を寫眞科学研究所スタジオで撮影した。原作は、日本プロレタリア映画製作同盟の松崎啓次。美術評論家でシュールレアリズムを日本に紹介した瀧口修造も製作に協力している。

この『河向ふの青春』のメンバーがそのまま、『ほろよひ人生』のスタッフとしてP.C.L.に参加。さらに構成の森岩雄、古川緑波、徳川夢声、大辻司郎たち、この年四月に浅草で設立されたばかりの軽演劇集団「笑の王国」のメンバーが加わり、それまでの日本映画にはない、ハリウッド映画のようなモダンなトーキー音楽映画を目指している。つまりP.C.L.映画のモダニズムは日本プロレタリア映画製作同盟と「笑の王国」。二つの最新のトレンドである創作者集団によるところが大きい。

青空に翻る三角旗「P.C.L.マーク」が晴れがましい。カメラがパンダウンすると、アールデコ建築のモダンなP.C.L.のサウンド・スタジオの威容に「P.C.L.寫眞化学研究所・製作・提供」のタイトルが載る。この建物は、東宝砧撮影所のステージとして二一世紀まで現役だった。タイトルバックに活写されるのは、いずれも撮影所の建物。つまり『ほろよひ人生』は、寫眞科学研究所そのもののお披露目、会社のアピールでもあった。

タイトルバックが開けると、これまたモダンなデザインの駅のホーム「ようようまち Y O Y O M A C H」のセット。帰宅を急ぐホワイトカラーのサラリーマン、学生たち。駅の広告もモダンな意匠を凝らしている。流れる音楽は「♪イエス・イエス」(コン・コンラッド作曲)、サミュエル・ゴールドウィン製作、『突貫勘太 Palmy Days』(一九三一年・エドワード・サザーランド)のなかで、主演のエディ・カンターが歌ったミュージカル・ナンバーのインスト版である。この曲は、翌年、エノケン初主演作『青春酔虎傳』(一九三四年・山本嘉次郎)のオープニング、エノケン一座の面々によっても歌われる。当時はお馴染みのミュージカル・ナンバーだった。

さて、駅のホームでは、エミ子(千葉早智子)が、サーバーからビールを注ぎ、サラリーマンたちがグイっと飲み干している。彼女の仕事はビアガール。「エビスビール」「サッポロビール」のタイアップである。なので紙コップには「☆のマーク」が刻印されている。クライマックスのビアホールもまた「エビスビール」「サッポロビール」のロゴが店内に。

さて、エミ子の仕事の相棒が、アイスクリーム売りのトク吉(藤原釜足)。アベックに見惚れるエミ子。「ねえ、ちょっとした景色じゃないこと?」。この「景色」という言い回しは、当時の言語感覚。エミ子に惚れているトク吉には夢がある「今に、キミとね、大きなビヤホールをやろうと思う」「そしたらアタシ、アイスクリーム会社の女社長になってよ」。果てしなく広がる妄想。

しかしエミ子には、音楽家を目指している恋人・アサヲ(大川平八郎)がいる。ヘンリー大川こと大川平八郎は、実業家になるために渡米、やがてハリウッド俳優を目指し、パラマウント映画の俳優学校に入学。同期にはゲイリー・クーパーがいた。その後コロムビア大学で学び、再びハリウッドへ。ハワード・ホークス監督『空中サーカス』に曲芸飛行のスタントフライヤーとして出演。『暁の偵察』、『悪魔の歎き』、『つばさの天使』などに出演するが、昭和八年、父親危篤で帰国。そこで声を掛けられたのが本作だった。芝居はたどたどしいが、ハリウッド帰り、アメリカナイズされた雰囲気がある。

ヒロインの千葉早智子は、その美貌だけでなく、箏は宮城道雄に師事し、昭和六(一九三一)年から二年間、尺八の吉田晴風と一緒にアメリカに演奏旅行。昭和七年に帰国して、新映畫社『叫ぶアジア』で銀幕デビュー。すぐに本作のヒロインとして抜擢される。P.C.L.専属の看板女優第一号として、数々の映画に主演していくこととなる。大川平八郎も千葉早智子もアメリカ帰り。そのモダンな雰囲気を買われての主演である。

アサヲは、エミ子に「大事な話がある」とランデブーに誘う。二人の睦まじい姿を見て、がっかりするモン吉。駅の階段をかけ上がりながら、アサヲがハミングするのが主題歌「恋は魔術師」(作詞・作曲・山川アサヲ)。モン吉「あいつは一体、いかなる動物かい?」「未来の大音楽家よ」「せいぜいチンドン屋ぐらいにしかなれまいよ」「今日で、やっと八十八杯目のお客さん」「なんだ、百に十二杯足りない奴か」。二人のセリフの応酬が楽しい。脚本は松崎啓次と、ノンクレジットながら瀧口修造が協力している。

短いセリフが多いのは、トーキーであることと、洋画の字幕ぐらいのセンテンスであることを意識したもの。

さて、場面は変わって夜の公園。音楽はW Cハンディ作曲「セントルイス・ブルース」のタンゴアレンジ。そこへブレザーに白いズボン、ハットを斜めに被ったロッパ(古川緑波)がやってくる。「笑の王国」を立ち上げ、浅草での人気が急上昇中のロッパのパフォーマンスが楽しめる。「ああ、変わったことはないかな」と暇を持て余していると、遠くから「夕陽を見ていますと〜」と「セントルイス・ブルース」を歌いながらレビューガール(神田千鶴子)がやってくる。「やぁ、レビューガールが帰ってくるな、からかってやろう」と待ち構える。

神田千鶴子が「セントルイス・ブルース」ワンコーラスを歌い終わったところで、緑波「ひとめ見たとき好きになったのよオ〜」と歌いかけると、神田千鶴子「何がなんだかわからないのよ」と歌で応える。佐藤千夜子の「愛して頂戴」(作詞・西条八十、作曲・中山晋平)である。ジャズソングから流行歌へ。歌の応酬は「草津節」〜天野喜久代の「黒い瞳よ今いずこ」(作詞・作曲・堀内敬三)〜二村定一「君恋し」(作詞・時雨音羽、作曲・佐々紅華)〜「カチューシャの唄」〜藤本二三吉の「アラその瞬間よ」(作詞・西条八十、作曲・中山晋平)〜小唄「柳橋から」と続いて、最後は「浪花小唄」(作詞・時雨音羽、作曲・佐々紅華)の「テンモンヤないかないか 道頓堀よ」で締めとなる。二人はすっかり意気投合、そのまま腕を組んで宵闇へと消えていく。見事、ロッパの唄によるナンパが大成功となる。

ロッパが舞台で得意としていた「唄づくし」は、のちのロッパ一座旗揚げの大ヒット作「唄ふ弥次喜多」(一九三五年)でさらなる発展を遂げる。

ロッパと神田千鶴子のアベックと入れ違いに、エミ子とアサヲが夜の公園でランデブー。本作はオールトーキーで同録撮影のため、ほとんどのシーンがセット撮影。アサヲは、エミ子のために作詞・作曲した曲を、レコード会社で吹き込みをしたことを報告する。評判も上々で「この分だと、僕も直に世の中に出られそうだ」と嬉しそうなアサヲ。ワンコーラスを歌ったところで、エミ子は「私に教えて頂戴よ」。二人は譜面を見ながら「恋は魔術師」をデュエットする。のちの『エレキの若大将』(一九六五年・東宝・岩内克己)で、若大将(加山雄三)が澄子(星由里子)のために作った「君といつまでも」を初披露するシーンの遙かなるルーツでもある。澄子はいきなりデュエットしてしまう理不尽さがあるが、エミ子はちゃんと「教えて」と理にはかなっている。もちろん「恋は魔術師」は劇中でレコードが大ヒットして、という展開も同じ。

さて二人が「恋は魔術師」を甘くデュエットしていると、公園の茂みでは横尾泥海男と古谷久雄の二人の泥棒コンビが隠していたお宝を探している。松竹蒲田出身の元祖・巨漢俳優・横尾泥海男の親泥棒と、やはり松竹蒲田で小津安二郎の『朗らかに歩め』(一九三〇年)などでお馴染みの古谷久雄の子泥棒が、ローレル&ハーディよろしく凸凹コンビを演じている。ようやく見つけた宝箱、勢い余って坂を転げ落ちて水の中へボッチャーン。この泥棒コンビがコメディリリーフとして随所に登場する。

さてアサヲの「恋は魔術師」はレコード発売され大ヒット。そのヒットをモンタージュで表現。たくさんのレコード、そして海水浴場、カフェーの蓄音器、ダンスホールなどなど。アサヲの歌声が流れるなか、レコード店の前の人だかりで、モン吉がにこやかに歌詞を書き留めているショット。店頭に貼り出された歌詞カードには「ヒコドールレコード」とある。本作で(タイトルバック以外)初めての街頭ロケーションである。

レコードの音が流れるなか「大音楽院」の教授会で、教授たちが険しい顔をして蓄音機に耳を傾けている。学長(徳川夢声)が神妙な顔をして「明治十六年、本学院開設以来、かくの如き不祥事を惹起したことは、今回が実に初めてであります」と嘆いている。歌詞を読み上げる教授。さすが徳川夢声の名調子でつい聞き惚れてしまう。「あたかも都々逸に類する卑猥極まる詩を作るのみか」ひと間置いて、歌詞を見ながら二コーラス目を歌い終わると「〜などという、実に不健康な、大敗しきったところのメロディーを付し、のみならずです。これをレコードに吹き込んで広く世間に流布するに至っては、誠に言語道断であると思う」と、アサヲを満場一致で放校処分にしてしまう。

父(関時男)に「楽隊なんかなるより、故郷で芋掘りでもしたほうが間違いないんだ」と嘆かれる。これは「若大将シリーズ」に通じる「若旦那もの」のパターンである。父を演じている関時男も、松竹蒲田出身のコメディアン。失意のアサヲは、親父に連れられ田舎へ帰ることに。

失意のアサヲと涙の別れをするエミ子は、仕事が手につかなくなり売上げも落ちる。彼女慰めようと、トク吉は覚えたての「恋は魔術師」を歌うが、エミ子に「その歌きらい、やめて」と言われて封印。ところが街角からは「恋は魔術師」ばかり流れてくるという皮肉。日比谷の三信ビルの前では、レコード会社のパレードが展開される。竣工したばかりの三信ビルの晴れがましさ!

売り上げが落ちたエミ子のために、トク吉が自腹でビールをどんどん飲んで売上に貢献する。気の良い弁当屋(大辻司郎)にも奢って陽気に楽しむが、酔い潰れてアイスクリームをおじゃんにしてクビに。

ここからはルネ・クレールの『自由を我等に』(1931年)のように「ルンペン喜劇」の味わいとなる。冒頭の公園の池で釣りをしているルンペン(丸山定夫)が魚を焼いているのがうまそうで、一緒に釣りを始めると、なんと泥棒が落とした宝石箱を釣り上げると中には巨大なダイヤが…

水の中から現れた泥棒二人組と争奪戦になって、四人は追いかけっことなる。丸の内ロケーション、そしてP.C.L.スタジオのビルの外階段でのチェイスなど、スラップスティックなアクションが展開される。トク吉とルンペンが宝石箱を持って飛び込んだのは、なんと宝石店。店では奪われた時価10万円のダイヤが戻ってきたと大喜び。二人は賞金二万円を手にして、いきなりお大尽となる。金にあかしてルンペンが新橋芸者を揚げてお座敷遊びをするシーンで、浅草〆香が唄うシーンがある。

一方、「恋は魔術師」が500万枚!の売り上げを記録。ヒコドールレコードの社長に呼ばれたアサヲはびっくり。なんと社長は「大音楽院」の学長(徳川夢声)だった。専属契約を結び大金持ちとなったアサヲは、エミ子と結婚。そこからまた、ひと展開あって、結局トク吉は念願のビアホールEMIKOを開店してハッピーエンドとなる。後半、トク吉が、泥棒に狙われたアサヲとエミ子の新居を守るエピソードなど、コメディ映画としての趣向も凝っていて、ペーソスもある。

ラスト、ビアホールEMIKOで、なぜか親泥棒(横尾泥海男)と子泥棒(古谷久雄)が酔っ払って、客たちをリードして主題歌「酒呑みの唄」(作詞・徳川夢声、作曲・紙恭輔)を唄い出す。横尾泥海男が、キーが合わずに苦労している感じもトーキーならでは。二コーラス目には、丸山定夫が陽気に踊りながら唄う。演奏はコロナ・ジャズ。オーケストラ。

主題歌「恋は魔術師」は、本作の主題歌として長崎秀夫がポリドール・レコードで吹き込んでリリース。作詞・作曲のクレジットは、本作の主人公・山川アサヲ名義となっている。そのカップリングが前述の「酒呑みの唄」で、レコードではポリドール・ラッキー・ボーイズが歌っている。

ともあれ、本作からP.C.L.のモダン音楽映画の歴史が始まった。このモダンなテイストは、日本映画界に新風を、という新たな映画人たちの想いが感じられる。また、P.C.L.は直営映画館も持たず、配給網も整備していなかったので、洋画系の東和商事の配給で、洋画封切館で公開された。そのため観客層は、普段ヨーロッパ映画やハリウッド映画を楽しんでいた都会生活者、ホワイトカラーのサラリーマンや学生たち。彼らが“洋画のような”P.C.L.のモダン音楽映画を支持していくこととなる。

主題歌「恋は魔術師」収録。監修・解説・佐藤利明

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。