音楽家と歴史・社会 -17: マーラー、指揮者として、作曲家として

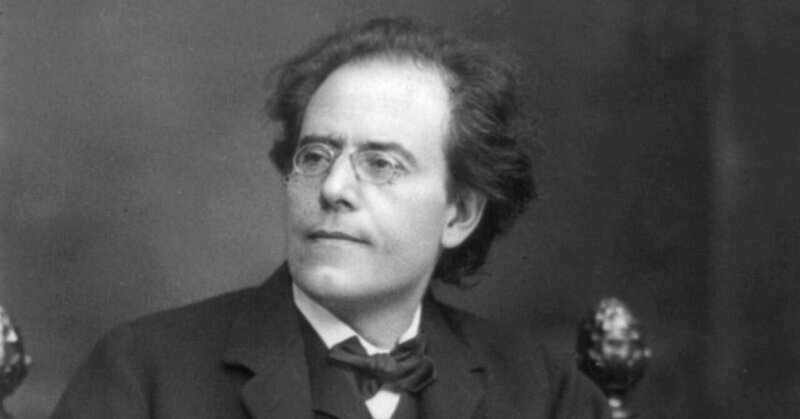

主にクラシック音楽に係る歴史、社会等について、書いています。今回から、個人的な思い入れがあるグスタフ・マーラー(1860年 - 1911年)(以下「マーラー」と略記)と彼が生きた時代、そして私個人の体験等も含めて、書きます♪

ただ、とてもタフでマニアックな内容になります。

先日、アメリカ映画「TAR/ター」を観て衝撃を受けた。

マーラーの交響曲第5番のベルリンフィルハーモニーによる演奏を指揮する音楽家の栄光と転落を描いたもの。主演のケイト・ブランシェットによるリハーサルの演技が圧巻。全身を使って音楽を表現し、「ヴィスコンティのことは忘れて!」とドイツ語で指示していた。

ネタバレしないよう気をつけるが、主人公の指揮者が、新入のチェリストを、ナポレオンやベートーヴェンが食事に来た由緒あるレストランに招いて、二人でランチを食べるシーンがとても印象的だ。指揮者は、胸が一杯でサラダしか喉を通らないのに、若いチェリストは肉類とパンを目一杯注文して、元気よく頬張る。

指揮者は、チェリストに個人的な話題をしかけるが、話が嚙み合わない。若干狼狽えながらも、優しい視線をチェリストに向けるのが可愛かった♪

私は、このシーンで、1971年に公開されたイタリア・フランス合作映画「ベニスに死す」(監督:ルキノ・ヴィスコンティ)を想起した。交響曲第5番のうち第4楽章アダージェットが使われた名画であり、主人公の初老の作曲家は、静養のため訪れたベニスのレストランで、美しい子供に出会うのだ。

原作の小説「ベニスに死す」の作者トーマス・マンは、主人公に自身を投影するとともに、友人であるマーラーをモデルにしたらしい。

私は、「TAR/ター」の主人公のモデルも、マーラーだと思う。なぜ、そう思うのかを、マーラーの足跡と私自身の記憶をたどって、掘り下げていきたい。

私が、マーラーを聴き始めたのは、京大オケを辞めた2回生の終わり頃だ。交響曲第2番「復活」を定期演奏会で取り上げることになったのが、母が癌になり、看病のために銀閣寺近くの下宿と病院を通う日々で、厳しいチェロパートの練習を続けるのは困難だった。勿論、大学には、語学の授業と体育だけにしか行かない。

母が一時退院した頃、コンパで知り合った人物から、卒業論文で「『ベニスに死す』を通じたマーラーに関する研究」を取り上げると聞き、興味を感じた。

その卒業論文を読むことはなかったが、下宿で独り、マーラーの交響曲を毎晩聴く生活が数年続いた。特に、第2番ハ短調(復活)、第5番嬰ハ短調、第6番イ短調(悲劇的)、交響曲イ短調「大地の歌」、第9番ニ長調等に没入した。

マーラーは、オーストリア帝国に属するボヘミア王国(現チェコ共和国)のカリシュト村で、ユダヤ系の父ベルンハルトと母マリーの間の第2子として誕生した。夫妻の間には14人の子供が生まれたが、そのうち7人が早世し、マーラーは長男とみなされ、弟達の死を間近で見るなど悲しい少年時代を過ごした。

幼少期から、アコーディオンやピアノを巧みに引いたマーラーは、1875年にウィーン楽友協会音楽院(現ウィーン国立音楽大学)に入学し、音楽を本格的に学ぶ。ピアノ演奏とピアノ作曲の両方の部門で一等賞を獲得する。1877年、ウィーン大学でアントン・ブルックナーの和声学の講義を受け、親密な交流が始まる。

1884年、音楽祭でベートーヴェンの交響曲第9番を指揮し、指揮者としての成功の道を歩み始める。

1889年、自らの指揮で、交響曲第1番ニ長調(巨人)を初演する(交響詩としての発表)。1895年、交響曲第2番ハ短調(復活)全曲を初演。1896年、交響曲第3番ニ短調を書き、1900年、交響曲第4番ト長調を完成した。

指揮者及び作曲家として第一人者となったマーラーだったが、人間関係においては、大いに問題があった。音楽に妥協しない性格は、他者に対しても厳しく、オーケストラの団員に対して怒鳴り散らすことも、日常茶飯事だった。1901年、評論家等との折り合いが悪化し、ウィーン・フィルハーモニーの指揮者を辞任。

マーラーは、成功の陰に、個人的な悩みを多く抱えていた。ユダヤ系だったため、ウィーン・フィルハーモニーの指揮者に就任するために、カトリックに改宗せざるを得なかった。また、ボヘミア王国生まれだったため、ウィーンではボヘミア出身といわれ、ドイツではオーストリア人と言われるなど微妙な差別を受けていた。

気難しく、悩み深い天才マーラーの前に現れたのが、美しき才女アルマ・シンドラーだった。

1902年、マーラーは当時23歳のアルマと結婚。その年の夏、あの交響曲第5番嬰ハ短調が完成。「ベニスに死す」で使われた第4楽章アダージェットは、彼の音楽家としての絶頂期に、アルマに贈られた愛の結晶であった。

次回、マーラーとアルマの関係、そして20世紀初頭の欧州の政治・文化について、掘り下げてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?