1.阪神甲子園球場の「ラッキーゾーン」について

初めまして、鳥澄珠烏と申します。

初投稿となりますがよろしくお願いします。

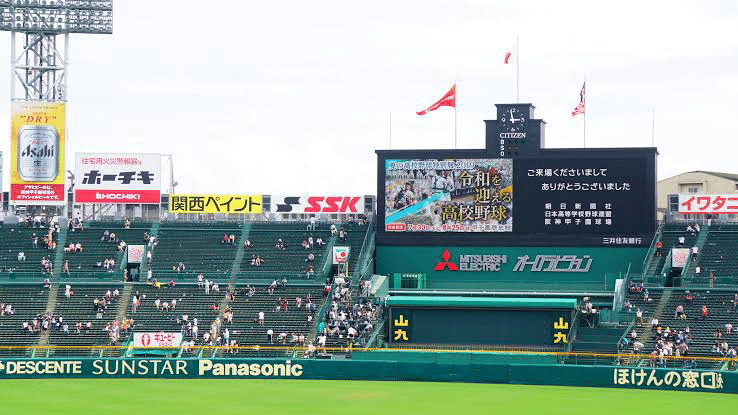

さて、今回は阪神タイガースの本拠地並びに高校野球の聖地「阪神甲子園球場」についてです。

まずは阪神甲子園球場の歴史から…。

阪神甲子園球場の歴史

阪神甲子園球場(はんしん・こうしえんきゅうじょう)は、1924(大正13)年に開場され、現在に至るまで様々な改修を経て、現在の球場の姿になります。

この改修のなかでも、一際話題となるものが「ラッキーゾーン」でしょう。

ラッキーゾーンとは、外野フェンスから外野フィールドにかけて設置される柵のことで、「外野フィールドが広すぎる」「ホームランの量産のため」という理由が主となっています。少年野球の外野に設置されている柵も、ラッキーゾーンのひとつとなります。

ではなぜラッキーゾーンが話題となるのか?

それは阪神甲子園球場を本拠地とするプロ野球球団「阪神タイガース」が深く関わっています。

阪神タイガースは阪神甲子園球場開場から12年後となる1936(昭和11)年から現在に至るまで、甲子園を本拠地として活動をしています。

阪神タイガースは読売ジャイアンツ(巨人)に次いで2番目に歴史が長く、創設は1935年12月10日となります(ちなみに読売ジャイアンツは1934年12月26日)。

リーグ優勝回数は9回(1937年秋、1938年春、1944年、1947年、1962年、1964年、1985年、2003年、2005年)、日本一回数は1回(1985年)のみとなります。

お気づきかもしれませんが、阪神タイガースは「80年以上の歴史がありながら、日本一回数が1回しかない」球団になります。

(対して同じ歴史の長さを持つ読売ジャイアンツは、リーグ優勝回数が46回、日本一回数22回と圧倒的な成績を残しています。)

阪神が勝てないのはなぜ?

ではなぜここまで勝てないのか?

それは阪神甲子園球場の特徴に1つ理由がありました。

それは「広い外野と海に近い」ということです。

阪神甲子園球場の所在地を地図で見てみましょう。

地形は平坦で、近くに大阪湾もあります。

晴れた日には海より陸のほうが早いペースで気温が上昇するため、暖められた空気が軽くなり上昇する(これを上昇気流という。)ため、海の方から空気が流れ込んできてしまうのです。

これを「浜風」と呼んでいるのは高校野球や試合中継でもよく耳にするのではないでしょうか。

そして次に「外野の広さ」ですが、ここで読売ジャイアンツの本拠地である東京ドームとの比較画像を見てみましょう。

この画像を見ると、「レフト・ライトが東京ドームに比べて深い」ということがわかります。

加えて先程説明した「浜風」も加わり、阪神甲子園球場は「本塁打が出にくい球場」となってしまっています。

そこで最初に説明した「ラッキーゾーン」を設置することで、本塁打による得点の増加を図ろうと言うことなのです。阪神タイガースは過去に一度、同じような理由で1947年から1976の改装を経て、1991年までラッキーゾーンを設置していました。この時の両翼への距離は、ホームから91mとなります。近年では福岡ソフトバンクホークスの本拠地・PayPayドームや、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンでもラッキーゾーンが設置されました。

ちなみに改修後の1976年から1991年までの各年本塁打数は1988年を除いた全ての年で100本塁打以上を記録(最大は1985年の219本)。

ラッキーゾーン撤去後の1992年以降は100本に届かない年がとても多くなりました。

(↓阪神の各年本塁打数記録↓)

https://npb.jp/bis/teams/yearly_t.html

しかし僕が個人的に注目したいのは、ラッキーゾーン撤去直後の1992年シーズンの防御率。撤去前まではチーム防御率が3点台後半がズラリと並んでいますが、撤去直後の1992年は2.90と大幅な改善がされています。以降「暗黒期」を脱出する2002年までは防御率も3点台後半〜4点台という数字になりますが、2003年のリーグ優勝を機に、チーム防御率が3点台前半、2点台のシーズンも複数回達成というように、守備面で大幅な改善が見られました。

ここから「ラッキーゾーンは全球団のメリット」ということを気づいて欲しいのです。

ラッキーゾーン肯定派の方々の多くの意見が「本塁打が少ないから勝てない」というものですが、ここで2018年の岡田彰布氏のとある発言があります。

「ラッキーゾーンを作るより本当の強打者を作ることが先だ」

「阪神の現状の打線力をそのまま当てはめれば、相手球団の打線の恩恵になることの方が予測される」

つまり、「現状の打線のままラッキーゾーンをつくれば、阪神よりも相手球団のほうがメリットになる」ということです。これに対して僕は激しく賛同しています。

2020年シーズン、この記事を書いている9月15日現在、2桁本塁打数を打っているのは大山、サンズ、ボーアの3名のみです。

現在の阪神のウリといえば、みんな口を揃えて「強固な投手陣」と言うでしょう。

…しかし2019年ブレイクした島本、守屋の不調や、ジョンソン、ドリスの退団。藤川、能見の衰えなどもあり、その評判は傾きかけているのが現状です。

そんななかでラッキーゾーンを設置したらどのような弊害があるか、簡単にまとめてみました。

ラッキーゾーン設置の弊害

①阪神の中に「本塁打を打てる選手」が少ない

現在阪神で本塁打を打てる選手とは?と聞くと、おおよそ9割がたが「大山、サンズ、ボーア」の3名をあげるでしょう。しかしそれ以外の選手は?となると、ラッキーゾーン込みで考えても陽川、中谷、梅野、近本くらいなのです。

②投手陣の被本塁打率の増加

ラッキーゾーンの設置の理由が「本塁打の増加」であることは先程お話しました。しかしこれは阪神に限ったことではありません。野球は同じグラウンドでオモテ・ウラと攻守を交代し試合を進める競技です。

そのためオモテになれば相手球団がラッキーゾーンの恩恵を得られることになります。これをひっくり返せば「ラッキーゾーンがなければ外野フライ」という事象が増加する可能性があるということです。

今までフェンス際で取れた打球も、ラッキーゾーンが設置されれば悠々ホームランとなってしまいます。

この2つが主な弊害かと思います。

特に2つめの「被本塁打率の増加」は直接失点に結びつきますし、2019年のような最強投手陣が崩れかけている今、ラッキーゾーンを設置すればさらに投手陣に負担をかけることになります。

…ただ批判だけなのも問題があるので、僕なりに「ラッキーゾーンを設置するための条件」を考えてみました。それがこちらです。

ラッキーゾーン設置に対して僕が考える「条件」

2019年シーズンの被本塁打数は115個、これはリーグ最小となります。しかし同年の本塁打数は95本とリーグ5位になっています。

2019年のチーム本塁打ランキングは

1位…大山悠輔(14本)

2位…マルテ(12本)(2020年怪我により離脱)

3位…福留孝介(10本)(2020年不振)

4位…梅野隆太郎(9本)

近本光司(9本)

となっています。2020年こそ大山、サンズが18本、ボーアが12本と去年よりハイペースでの本塁打数となっていますが、次点の4位は梅野の4本なのです。大山はまだしも、サンズ、ボーアは2020年オフに契約できずに退団してしまう可能性があるので、現時点でのラッキーゾーン設置は正直「デメリットの方が多い」という感想ではあります。

そこでツイートにもあるように「大山の本塁打が30本以上」並びに「投手陣の被本塁打率(数)が悪化しない」というものと同時に「2桁本塁打を打てる日本人野手の育成成功」というものも条件として提示します。

2019年オフでは甲子園で活躍した大砲・井上広大が入団していますし、これから次第では陽川、中谷も十分に2桁本塁打をクリアできると思います。特に中谷は2017年に20本塁打を達成してますし、十分やってくれるはずなんですけどね…。

そもそも大山の成長、サンズ、ボーアの活躍もあるため、そこまで急いでラッキーゾーンを作る必要性もないのでは?と思っています。

もちろんラッキーゾーンが欲しい!という方の意見もわかるのですが、今作っても相手球団のほうがメリット多いということを考慮すると、やはり「今は要らない」という考えになってしまいます…。

僕としては阪神の優先順位は以下の通りです

1.即戦力長距離砲をドラフトで獲得

2.井上、大山や1をしっかり育成する

3.サンズ、ボーアの残留

4.3ができなかったらしっかり打てる助っ人を獲得する

…以上がラッキーゾーンに関する僕の感想と意見でした。阪神ファンや高校野球ファンの方々の中には、「ラッキーゾーンを作れ!」と思っている方もいらっしゃると思います。

もしこの記事に対しての質問・意見があればコメントで是非仰ってください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

Twitterの方もフォローして頂けると励みになります。

Twitter→@horou_torisumi