【英大学院のリアル】リーズ大学MA Human Resource Managementの実態

更新がすっかり滞ってしまいました。私が留学しているUniversity of Leeds(リーズ大学)では12月上旬に1st Semester(1セメ)の授業が終わり、約1ヶ月の長い休みに入っています。1月中旬は試験期間のため、試験がある学生は試験勉強の真っ最中。私はというと、1セメに試験はないため、2セメが始まる1月下旬まで長い休みを過ごしています。

最初は勝手がわからなかったイギリス大学院のシステムも、1セメが終わってだいぶ全貌が掴めてきました。と同時に、自分が在籍しているMA Human Resource Management(MA HRM)というコースについても、雰囲気や授業の進め方、どんな教授がいるのかはだいぶ理解できたのですが、残念ながら期待とは異なる部分もあり、ストレスも感じた3ヶ月でした。イギリス留学について調べている際、HR系のコースの情報が少なくなかなか情報を得られなかったのと、期待外れだった部分を留学を考えている方の教訓としてもらえるよう今回は私が在籍しているMA HRMのコース概要と実態について書こうと思います。

※注意※

同じリーズ大学、ビジネススクール内のコースであっても、雰囲気や厳しさはコースによってかなり異なります。私が記載する内容が、リーズ大学の他のコース、他大学のHR系のコースにもあてはまるとは限らないので、”リーズのHRM コースの感想”として読み進めていただけると幸いです。

コースの特徴について

リーズ大学のMA Human Resource Managementは、Leeds University Business Scholというビジネススクールに所属しているコースになります。コース名の通り、HR、人材マネジメント、仕事に関する様々なトピックを扱います。修論のテーマは、HRや仕事に関連していればなんでもよく幅広いです。

私が3ヶ月授業を受けてきた感じたリーズ大学HRM の特徴としては、

MA (Master of Arts)である

アカデミックベースである

HRを包括的に学べる

の3つです。

MA (Master of Arts)である

私が出願した他大学のHR系のコースはMSc(Master of Science)となっている場合が多かったですが、リーズHRMコースはMA(Master of Arts)です。たしかに、授業を受けていても分析や統計などは基本的に出てこず、人文寄りのMAであるのは納得です。

※Dissertation(修士論文)でQuantitative Research(定量調査)をする場合は、アンケートの結果分析のために数学的思考&SPSS(IBMの分析ソフト)を使いますが、、Qualitative Research(質的調査、主にインタビュー)を選択する場合は、数学的知識は全く必要ないと思います。

また近いコースとして、リーズ大学にはMSc Data Analytics and Human Resource Managementというデータ分析に特化したコースと、 MSc Organizational Psychology and Businessというコースもあります。Organizational Psychologyとはあまりつながりがないのですが、Data Analyticsの学生とはあるワークショップを一緒に受けています。在籍している学生数、国籍については後ほど触れますが、Data Analyticsの方がインド人が多く小規模な印象です。

アカデミックベース

ビジネススクールというと、実際の事例やモデルケースに多く触れながら、色々な企業の事例を見ていくイメージを持っていましたが、リーズのHRMはacademic basedなので、ビジネスケースだけを見ていくということはありません。もちろん実例が紹介されたり、セミナーで実際の会社の事例を使って議論はしますが、それに関連するアカデミック、エビデンスベースであることが求められます。

また教授がレクチャーで教える内容もアカデミックに基づいているので、様々な学者の理論などが紹介されます。Peter CappelliやDave Ulrichなどがよく出てきます。HRを学ぶことに興味がある方は調べてみてください。

HRを包括的に学べる

リーズのHRMコースはHuman Resource Managementについて包括的に学ぶことができます。基礎から学べるので、HRの経験がなくても大丈夫、むしろ仕事を経験したことがない大学卒の学生が多いです。学部の方にBA Human Resource Managementというコースがあったため、HRMの勉強を過去したことがあることを前提にしているのでは…と最初は不安に思っていましたが、教授も始めてHRを学ぶ学生向けに授業を進めるので全く心配いりませんでした。

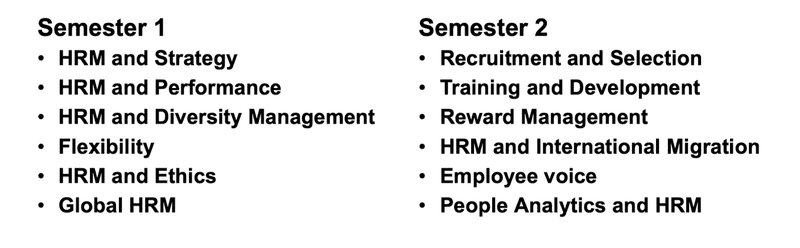

Core module(必修科目)の一つであるHuman Resource Managementという1セメと2セメ両方にまたがった授業がメインの授業となり、毎週違う先生がきてHRの主要なトピックを学びます。例えば、HRM and Strategy, HRM and Global Perspective, Employee voice, Digitalisation and Technology, Diversity management, Flexibilityなどです。

また、Optional moduleとして選択科目を2つ選びます。私にはどれも面白そうで本当は3つくらい取りたかったのですが、残念ながら登録できるのは2つのみです。どうしても3つ目を取りたいのであれば、単位にはなりませんがレクチャーを聴講するだけであれば問題ないとのことです。

学生について

学生はなんと180人ほどいます。大学院でこれほど大所帯であるコースは珍しいと思います。昨年もこのくらいの人数だと言っていました。

また、学生の国籍ですが、

7割:中国人

2割:インド人

1割:そのほか(イギリス、東南アジア、中東など)

というくらいほぼ中国人です。イギリス人は3〜5人ほどいますが、彼らはBAでHRを一通り学んでいるからか、授業でもあまり見ないです。イギリス人のコースメイトと友達になるのはなかなか難しいと感じました。日本人は例年1〜2人のようです。

冒頭に述べた、「期待と違った」というのは、第一に学生の質の部分です。

まず、大多数を占める中国人学生のほとんどは勉強にやる気がないです。というのも、中国の現状として、学部を卒業するだけではいい企業に就職できず、中国国内の有名な大学院に進学するのは非常に競争率が高いため、QSランク100位以内の海外大学院に留学するのはごく当たり前のようです。そのため、1年で修士号が取れるイギリスの大学院はタイムパフォーマンスが良いため非常に人気があるようです。「なんでHRを選んだの?」と聞くと、「親に行けと言われたから」、「HRはどこにでもあって就職につながりそうだから」という理由でした。

英語が全く話せない人も多いです。グループプレゼンで一緒になったメンバーは、自分で書いた(はず)の文章の音読すらままならない、"financial"のスペルが書けないレベルでした。

大変なのはグループワークです。大学側は、バックグラウンドが異なるメンバーとのグループワークから色々と学んでほしいようで、グループワークによるアセスメントがいくつかあります。グループメンバーは大学側から指定され、6人中5人が中国人、1人はそれ以外という構成で組まれることが多いのですが、メンバーの中には大体一人か二人は英語が全く話せない、準備に全く参加しない、授業に全く出席しないメンバーであることが多かったです。グループワークの結果は成績の20〜30%を占めることが多く、全員が同じ評価を受けることになります。全く準備に参加しない人、逆にすごく貢献した人がいたとしても、全員同じ評価をシェアすることになります。チャットの返信を全く返さないメンバーもいる中でグループとして課題を進めるのはかなりストレスでした。

また、ビジネススクールというと社会人がリスキリングで来て、「うちの国ではこう…、うちの会社ではこう…」といった議論ができるものだと思っていたのですが、ほとんどの学生が学部卒で来ているためそこはイメージと違いました。社会人同士が集まって実務的な議論をしたり、ネットワークを広げたいという場合は、MBAか日本のビジネススクールの方に行った方がいいと感じました。

もちろん社会人も20人ほどいます。授業で実務的な話ができない点については彼らも同じことを思っていたようで、現在では社会人どうしでWhatsAppグループを作り、自主的に勉強会などを開くようになりました。

今はどこに行っても中国人が多いですし、それ自体は悪いことだとは思っていません。もちろん、真面目な学生もいます。私がイギリスの大学院について調べているときも、中国人学生のことをネガティブに言う話や国籍が偏っているのを嘆く話を聞いたことはありましたが、「所詮勉強は自分でするもの」と思っていたので、そこまで気にしていませんでした。しかし、セミナーの事前リーディングを全くしてこない学生、ディスカッションに参加しようとしない学生(何か意見はある?と聞いてもいないものとして扱ってくれと言わんばかりに全力で首を振られる…)、目の前の席でずっとスマホをいじっている学生には正直イライラしてしまいます…。これは、特に社会人で来る方、私費で行く方、仕事を辞めていく方、キャリアチェンジなど志が高く留学に来る方は同様に感じやすいと思います。1年で修士号が取れるイギリスの大学院は彼らにも人気なので、留学生が多いと謳っている大学、エージェント経由で留学生を集めている大学、QS100位以内の大学、ビジネス系のコース(国際関係や言語系など自分の興味に近いことを学べる学部の学生はそこまでひどくない印象)では同様のことが起こりやすいと思います。

またイギリスに来て気づいたことですが、同じビジネススクールであっても、やはりMBAとそれ以外のコースとでは学生のレベルにかなり差があると感じました。MBAの知人の話ではMBAの学生がみんなネイティブレベルに英語が話せるようです。また、MBAの学生とあるコースを受けたのですが、そこにいたMBAの学生は皆積極的で意識が高く大人な印象でした。

私は出願の準備期間が2ヶ月しかなく、出願する大学・コースのリサーチを十分しきれず、IELTSもスコアメイクできなかったので、もっとIELTSのスコアが高いところに行くなどできれば少しは違ったのかもしれません。(ほぼ落ちているので偉そうなことは言えませんが笑) ただ、イギリスの大学院(特にQSランクが高い大学やラッセルグループ)はどこも同じという話も聞きますし、オックスブリッジなどにでも行かない限り、こんな感じなのかもしれません。ただ私が言えることは、できるだけ入学要件が難しいところを目指した方が周りの学生のレベルも高くなる(はず…!)ということです。

教授について

教授はみんな優しいです。よく、海外の大学院ではネイティブも読みきれない量のリーディングを課されると言った話を聞いていましたが、そんなこともありません。他のコースよりもゆとりがある気がします。

「うちのコースの教授、割とゆるいかも…?」と思ったエピソードとして、オリエンテーションウィークの時に、コースリーダーを務めている教授が学内にある24時間開いている図書館について触れた際、「(24時間開いているけど)そこまで勉強しないで。健康が一番だから…」と言っていました。試験日やエッセイの締切日も、コースどうしで重ならないように配慮してくれます。イギリス人の先生もいますが、中国、インド、ヨーロッパからきている教授が多いです。

一つ想像と違ったのは、こちらも企業に務めていたことがある教授は少ないというです。まだ1セメしか授業を受けていませんが、私が知る限り過去企業に務めて働いた経験があるのは二人だけです。教授というものはアカデミックの道に進んでいる人たちなので、一般企業での仕事経験がある方がレアだと気づきましたが、やはり会社で働いたことがある教授の話はうなづけることが多いですし、持ち出す実例もおもしろいと感じます。企業に勤めたことがない教授は具体例が大学の雇用システムに偏りがち…。

授業について

基本的にレクチャーという講義形式の授業の翌週にディスカッション中心のセミナーの二つがあります。セミナーを通して、レクチャーで学んだ理論を実用的に使えるようになることを目的としています。

セミナーには事前課題としてリーディングとディスカッションのテーマが与えられますが、1週間あいだが空くので余裕を持って準備できます。レクチャーは1時間半〜2時間、セミナーは1時間です。レクチャーは180人全員で受けますが、セミナーは30人ずつに分けられて行われます。

ワークショップ形式の授業もあるのですが、これに関しては「本当にビジネススクールでやる内容…?」と思うような内容が多々ありました。これが期待と違った部分の二つ目です。例えば、「グループワークをする上で大切なことをレゴを使って表現しましょう」だったり、ホームワークが「好きな食べ物についてVlogでプレゼンしましょう」といった内容です。大学院、しかもビジネススクールに期待する授業とは違いますよね…??「500万の学費の授業がこれか…」とがっかりすると同時に、果たして自分は学費に見合った勉強ができているのだろうかと焦ります。

ここからは完全に私の想像になるのですが、教授たちも前述のようなやる気のない学生たちに興味・関心を持ってもらうのに苦労しているんだと思います。また大多数がこれから就活を控えている学生なので、彼らの就活をサポートするためにこうしたワークショップや簡単なホームワークを通してプレゼンスキルや協調性を学ばせたいのだと思います。これから社会に出る学生がほとんどなため、授業の内容も彼ら向けである感じは否めません。この点、日本のビジネススクールの方がよっぽどレベルは高いのではないかと思います。

そのほか(ストライキなど)

教授からから聞いた話ですが、リーズ大学のビジネススクールは、約3年にわたるRestructureの最中で、昨年がその最後の年だと言っていました。Restructureといってもリストラ(解雇)が行われているわけではなく、組織の再編という意味だそうで、その影響で来年以降Human Resource Managementというコース名も変わるといっていました。(新コース名も言っていたが忘れた…)

また、学生が懸念する教授陣のストライキですが、HRMでは今年は起こっていません(昨年は結構あったようです)。他のコースでは1セメの最初の授業の週にストライキで早々授業がなくなっていました。今の私のコースでは気配はないですが、こればかりは今後も起こらないことを願うばかりです。

最後に、ビジネススクールの掲示板に貼られていたストライキのポスターがなかなか強烈でしたのでシェアします。VC(Vice-Chancellor)の給与は、HRの教授も高いと感じているのか、よく授業でも給与の具体例として話題に出され、その度にストライキを起こさないかとヒヤヒヤします。教授たちは本当に大変そうです。レクチャーやセミナー(少人数に分けられるため3時間通しで同じセミナーをしている教授もいます)、エッセイの採点、修論のスーパーバイザーなど、教授たちは本当に休みなく働いているので、まずはそこに還元してあげてほしいと個人的には思います…。

イギリス大学院留学にキラキラしていたイメージを持っていた方には、少しがっかりさせてしまう内容だったかもしれません。が、リアルな話ではあると思います。中国人の多さに関しては中国人もうんざりしています(笑)

私が言えることは、もし出願までに時間があるのであれば、いろいろなコースを見てコース選びは慎重に、学生のレベルが高い環境を目指すのであればIELTSでいいスコアを取ってなるべく難易度の高い大学を目指した方がいいということです。私は”Human Resource”と名のつくコースばかり調べていたのですが、HRの中でも従業員心理やエンゲージメントに興味があったのでOrganisational Psychologynのコースにしてもよかったかもと後から思いました。コース名だけで決めるのではなく、自分の興味のあることを深掘りして、別の切り口(別のスクール、デパートメント)からも探してみると出願候補が広がると思います。

Leedsは学生に対するサポートが手厚く、生活のしやすさやコース内容からなんだかんだここが一番あっていたとは思いますが、難易度の高い大学に行っていれば少しは違ったのではないかと思うことも多いです。留学は大きな決断ですし、お金も本当にかかるので、しっかり見極めて納得のいく留学先を選んでください!

また、コースの内容や雰囲気は実際に在籍している(もしくはしていた)学生に聞くのが一番ですので、機会があればぜひ聞いてみてください。進学してからのミスマッチが減ると思います。

私のnoteでは、英大学院出願のスケジュールや結果、渡航までの準備で自分が知りたかったけど出てこなかった情報などを書き残しています!

いろいろとさらけ出していますので、参考になればスキしてもらえると励みになります!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?