初めて退職するときの不安を軽減する節約術いろいろ

学校を卒業後、会社員として長く勤めても、いつか退職するときが来ます。私も入社以来、長く一つの組織で働いたので、いざ退職を決めるとわからないことが多くて不安が一杯でした。

転職と違って、取りあえず退職となると金銭的な不安が多くの比重を占めます。そこで私は、少し計画的に退職時の工程表を考えながら実行しました。退職前は意外と忙しいです。

再就職が決まる前までは収入が限られてしまうので支出はできるだけ抑えなければいけません。そこで

最初に生命保険の変更

について考えてみました。結婚を機にあまり考えないで医療保障付の生命保険に入り、家族構成の変化に合わせて保険会社のお勧めコースに乗り換え、退職時には月数万円ぐらいになっていました。

しかし、子供が大きくなって心配がなくなれば高額な生命保険補償も絶対、必要とは限りません。私の保険内容をよく見ると、終身保険+医療付保険等の構成で後半部分は年齢でまた保険料がアップするタイプでした。

そこで、終身保険部分以外はすべて解約し、代わりに県民共済で補完することにしました。終身保険+県民共済でも1万円以内に収まりました。

仕事が忙しくて、今までよく調べなかったのがいけないのですが、もっと早く気づいて変更しておけば合計で数十万円単位の節約になったのに....

次にクレジットカードの変更

を行いました。年会費無料や銀行系で数枚のカードを保持していましたが、カードの不正利用や無駄な年会費を抑えるために必要最小限に整理することにしました。

クレジットカードの種類は大きく分けて、VISA、Master、JCB、アメックス、ダイナースクラブがあると思いますが、最低限の条件として

①同じ系列のカードは持たない

②条件にもよるが年会費無料を優先

こうやって絞っていくとVISA、Master、JCBに絞られてきます。私は解約したカードも多々ありますが、新規に契約したカードもあります。勿論、新規に契約した場合、同じ系列のカードは解約しています。

なぜ今更、新規契約したかと言うと、退職後はクレジットカードの審査がなかなか通らないと思ったからです。最終的には

カードA:家庭の公共料金や家族も使用

カードB:私専用の新規契約カードでポイントも貯める

カードC:有料だがマイレージのため保持。コロナ禍で使いきれていない。

退職時前にポイントを貯める

のは意外と精神的に重要です。離職中は時間に余裕ができますが、流石に収入が減少するため、何度もカフェなどで現金を使うのも少し心配。そのため、外出も少し億劫になります。

人間は現金なものでポイントで払うとお金が減った気分にならないので積極的にカフェを使えます。3万ポイント程度貯めておけば週2~3回はカフェでコーヒーを飲みながらノマドワーカーぽくパソコンとか、いじれます....

そのため、私はポイントを貯めやすく、カフェで使いやすいカードを選んで新規契約しました。

最後はスマホ契約の変更

になります。最近は菅首相時代の携帯電話料金値下げで、ずいぶん安くなりましたが、やはり携帯料金の見直しです。

私は元々、「電話+メール」はガラケーで「ネット専用」スマホは格安SIMを使ってました。たまたま、ガラケーがご臨終になってしまいスマホに乗り換えましたが、5分間電話無料が付いた最低限の契約にしてます。

スマホ契約もWiFi接続等を有効に使って無駄な契約をしないことで節約できます。電話番号を変更しないで済むのでキャリアメールアドレス不用の人は選択肢が大幅に広がっていると思います。

最近はキャリアメールも月330円程度で継続可能なので、この費用も加えて色々な格安SIMを選択できるようになっているのは嬉しいですね。

私は現在プライベート用と仕事用と、スマホ2台持ちですが、月2千円ちょっと超えるくらいで維持できています。

補足ですが、住民税の確認

主な税金に所得税と住民税があります。所得税は収入が減ればそれなりに小さくなりますが、住民税は前年1年の課税所得に対して後税として計算されます。

なので、収入が無くなったり、減ったからと言って減額はされません。退職時の収入が多い人は年間の住民税の金額を確認して現金を準備しておいた方が無難だと思います。

退職の時に会社から受け取る書類

としては、一般的に

・離職票

・雇用保険被保険者証

・年金手帳

・源泉徴収票

ですが、退職後に郵送などで送られてくる場合もあるので確認だけはしておきましょう。私の場合は離職票と源泉徴収票は郵送で送られてきました。

いよいよ、退職後の工程表です。最低限、申請しないといけない申請書類は、健康保険、年金、雇用保険関連です。

国民年金を申請

退職日の翌日から14日以内に、現在住んでいる自治体の専用窓口で厚生年金から国民年金への切り替え手続きをする必要があります。勿論、まだ年金の保険料を支払う年齢の人の話ですが....

国民年金保険料は毎年、少しずつ増えているよう様ですが2022年は月額16,590円です。

退職により収入が減り保険料を納めるのが困難になった場合は「保険料免除制度・納付猶予制度」があります。保険料を免除されていた分についても10年以内に追納すれば、老齢基礎年金は減額されないのは安心材料。

国民健康保険を申請

国民年金と同様に14日以内に、国民健康保険に切り替える場合は現在住んでいる自治体の専用窓口で切り替えて手続きを行います。

ただし、健康保険任意継続制度という制度があり、会社時代に加入していた健康保険組合に継続で2年間延長できる制度もあります。

年収や扶養家族構成などによっては、国民健康保険より安くなる場合もあるのでケースバイケースで決めることになります。しかしどちらを選んでも、今まで半分は会社負担だった分が上乗せになるので、結構な額になります。

また、残念なことに国民健康保険料は全国一律ではなくて自治体によって異なります。こればっかりは住所次第なので諦めるしかないですが...

ここで知っておきたい制度に「国民保険料等の軽減制度」です。以下の一定条件を満たした場合、申請すると「給与所得を30%に換算し国民健康保険料を軽減」してくれます。条件としては

・離職時点で65歳未満の人

・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

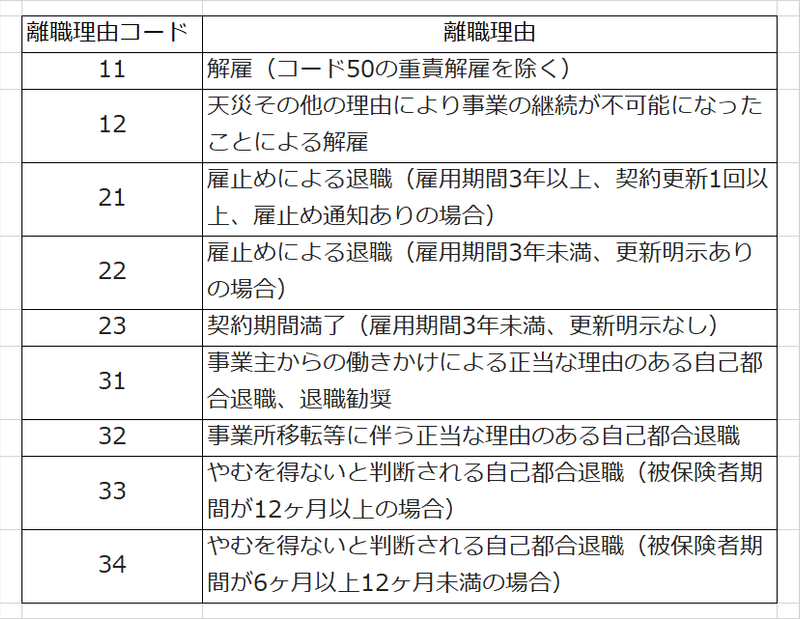

具体的に言うと離職票の記入されている離職理由コードが

軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。年度末とは3月末のことなので8月に退職した場合は、再来年の3月までの1年4ヵ月の間と言うことになります。

私の場合はコード「31」だったのですが、離職票が14日以内に郵送されなかったため、先ず普通に手続きを行い、離職票を入手して後に再度、軽減処置の手続きをしました。

雇用保険の基本手当(失業給付金)を受給

離職時は一番頼りになる収入源です。退職時に会社都合になるか、自己都合になるかで大きな差が生まれます。できるだけ、会社都合になるようなタイミングを狙いたいものです。

私はタイミングよく会社が「希望退職」を募集してくれたので会社都合になりました。ここで注意が必要なのは「希望退職」と「早期退職優遇制度」は雰囲気は似ていますが、一般的には前者は会社都合、後者は自己都合になります。

色々な条件がありますが簡単に言うと給付日数に差があったり、ハローワークに申請したのち、7日(待期期間)後から支給開始になります。しかし、自己都合だと、それプラス2ヵ月(以前は3ヵ月がコロナ禍で短縮?)は支給開始が遅れます。

支給期間は離職後、基本は1年なのでハローワーク申請が遅れたり、アルバイト等を行うことによる支給先送りで1年以内に満額受け取れない場合があります。勿論、その前に就職できれば何も問題ないのですが....

詳細内容は『ハローワーク インターネットサービス』のHPなどに載っています。受給のための申請自体は、

・離職票

・本人確認書類

・印鑑

・写真2枚(縦3×横2.5cm)

・個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)

・失業給付金の振込先銀行口座情報

これらをハローワークに持参して申請します。

基本手当を受給しながらアルバイト

待期期間以降は正しく申請すればアルバイトも基本的にはできます。以下のような雇用保険の加入条件に接触しない範囲でアルバイトは可能です。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・31日以上の雇用が見込まれる

もう一つ、アルバイトをするときに気をつけることは1日の労働時間です。4時間未満だと金額によっては1日の基本手当が減額されることがあります。4時間以上だと減額はなしで支給日が1日繰り越されるだけです。

私は知り合いのところでアルバイト的に仕事をし週2~3回、1日実働4時間以上していました。

基本手当を受給するには毎月の就職活動が必要

基本的に前回の認定日から次回の認定日まで2回以上の求職活動が必須となります。ただし、初回認定日に限っては7日間の待機期間後に参加する「雇用保険受給説明会」が1回分とカウントされるため、あと1回で済みます。

私の場合は会社都合のため、会社が準備してくれた月1度の転職エージェントとの打合せ等の活動を求職活動とカウントしてもらえたので、あと1回だけ求職活動をするだけで済みました。

この求職活動はまじめに考えると大変ですが、意外と簡単な活動でも認めてもらえます。基本はハローワークの端末で検索、印刷して窓口で相談することになるのですが、離職後、最初の数か月は少しゆっくりしたい気持ちもあったので、軽い気持ちで具体的な相談しました。

・PC端末の具体的な操作の仕方の相談(本当に使いずらいです)

・引越し予定だったので、その場合のハローワーク上の手続きについて確認

・ハローワークで開催される就職セミナー情報の確認

・職業訓練を受けると就職に有利になるのか確認

・自分の向いている職種にはどんな業界があるのか

などなど、具体的な悩みの相談で十分です。PC端末を使わないで相談できるので簡単です。ハローワークが遠い場合は2回も行くのが意外と大変ですが窓口での求職活動は1日で複数回は1カウントにしかなりません。

求職活動は認定日の前日までの活動なので、認定日に行って行った窓口相談は翌月のカウントになってしまいます。また、市役所などでもハローワークの出張所等がありますので、そこで相談することもできます。

ハローワーク外の家などでも活動をすることもできますが、ハローワークが認めてくれないことが多い内容(ハローワーク毎に微妙に違いますが)として

・民間の転職サイトに会員登録した

・興味がある会社に問い合わせをした

・友人に仕事の紹介を依頼した

等があります。ある程度、具体的なアクションが伴わないと最近は認められないようです。例えば、転職サイトに登録してどこかの会社に連絡して回答待ちとか、応募したがダメだったとか....

確定申告の申請

一通りの退職時の工程表は終わりですが、最後に税金の手続きです。勿論、申請しないでも問題はないのですが、税金が戻ってくることが多く計算は簡単にできるので、国税庁の『国税庁 確定申告書等作成コーナー』で試してください。もし、還付金が発生していれば申請しましょう。

健康保険料など社会保険料や生命保険料など、今まで会社の年末調整で申請していた内容を自分で申請する必要があります。

今まで、会社任せだった申請業務をすべて個人で行うことになります。それにしても社会保険料や税金がいかに高いか実感します!!

******************

初めての経験はいろいろ不安がつきものですが、最近はインターネットで簡単に体験談などを調べられます。

これも人生経験だと思って積極的に行動してみましょう。

最後まで読んでいただいて有難うございます。 コメントは今後の参考に、フォローやサポートは今後の励みになります。