「印象派 モネからアメリカへ」 東京都美術館

企画展概要とウスター美術館のもろもろ

【公式】印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵 (閲覧:2024年2月4日)

2024年は第一回印象派展(1874年)が開かれてから150周年になるのだという。それに当てつけて—もとい—因んで印象派展がいくつかあるようだ。先だって大盛況だった上野の森美術館の「モネ 連作の情景」展もそんな触れ込むだったか。

今回の企画展が新しい切り口は、印象派のアメリカでの受容ー「アメリカ各地で展開された印象派の諸相」にスポットライトをあてるというもの。さらには印象派をフランス印象派の優位性だけに着目するのではなく、各地での受容として国際的なパラダイムの中で捉えようとしている。そのためフランスのよく知られる印象派の大家たち(モネ、ルノワール、ピサロ、シスレーなどなど)だけでなく、アメリカの印象派の画家、さらに北欧やドイツ、さらに日本の印象派として、黒田清輝や久米桂一郎から始まり、斎藤豊作、太田喜二郎、児島虎次郎などの作品も紹介している。

とはいえメインはウスター美術館所蔵ということで、目玉となるのはアメリカ印象派の作品ということになる。よく知られるアメリカ印象派といえば、チャイルド・ハッサムだと思うし、今回も4点が紹介されているが、その他にも多くの印象派的な画風の作家がいる。それでもアメリカ印象派を紹介する企画展はこれまでもあまりなかった。そういう意味で、アメリカ印象派をまとまった数で紹介するという点で嚆矢となる魅力的な企画展でもある。

しかしそもそもウースター美術館って・・・・・・。

ウスター美術館について

ボストンから西へ約70キロ、アメリカ・マサチューセッツ州第2の都市ウスターに位置するウスター美術館は1896年、地元の篤志家スティーヴン・ソールベリー3世らが中心となって設立しました。

1898年の開館以来ウスター美術館は、古代から現代まで、時間と空間を超えるおよそ40,000点のコレクションを気づいてきました。

Worcester Art Museum (閲覧:2024年2月4日)

マサチューセッツといえば古い世代からするとついビージーズを口ずさんでしまう。それ以外はなにかといえば、やっぱりボストンだ。ボストンといえばレッドソックスだし、美術的には岡倉天心も勤めていたこともあるボストン美術館である。明治期にモース、フェノロサ、ピゲロー等が渉猟した国宝級の作品により、一大日本美術コレクションが形成されている。ときどき里帰り的にボストン美術館所蔵展が企画されていたりもする。

あと名古屋にボストン美術館の姉妹館があったりして貸出作品による企画展が多数行われていた。惜しむらくは2018年に閉館してしまっている。

マサチューセッツといえばボストンな訳で、ウスターってなんだということになる。ことによるとあのウスターソースなのかと思ったのだが、あれはイギリスのウースターシャー州にある都市ウスターが発祥なのだとか。地図で確認するとオックスフォードの北東、バーミンガムの南に位置している。そしてアメリカのウスターは姉妹都市になっているのだとか。

どうでもいい話が続くけど、一般的にはウスターは「ウースター」もしくは「ウォースター」と発音するみたい。試しにGoogle先生に「Worcester」と発音させてみましたが、どう聞いても「ウスター」ではない。

ということでウスターは「ウースター」であり、けっしてウスターでもウスターソースとも関係はないのだが、ひょっとして、まさか、グッズにウスターソースはないだろうと思ったのだが、残念ながらショップには展覧会記念品としてありました。これは悪乗りでしょ。

印象派コレクションのフロンティア

アメリカでのフランス印象派の受容は二人の人物の寄与するところ大きい。一人は初期から印象派の画家を支援していた画商ポール・デュランである。彼は1883年にボストンでの展覧会を開催、1886年に289点の作品をニューヨークで展示するなど印象派作品を多数輸出した。さらに1887年にはニューヨークに支店を開設し、アメリカの収集家や美術館に作品を売り込んでいった。

一方で、パリに滞在するアメリカ人として唯一印象派展に参加したメアリー・カサットは、母国の実業家に印象派を紹介し、作品の購入を仲介した。もともとアメリカの資産家の令嬢であるカサットにとって、アメリカの富裕層との間ではある種の金満ネットワークがあったのだろう。

デュラン、カサットらによって、多くの印象派作品がアメリカに輸出され、ニューヨークやボストン、フィラデルフィアなど東部の資産家の間でコレクションが築かれていった。一方で美術館でのコレクションは遅れをとり、20世紀初頭にあっても印象派絵画の購入は少なかった。

1909年、ウスター美術館はメアリー・カサットの作品を購入した。それはニューヨークのメトロポリタン美術館と並んでカサット作品を最初にコレクションした最初の美術館のひとつであったという。

メアリー・カサット

いつものカサットの母子像である。ただなんとなくその筆致はカサットの従来のものよりも、どこかルノワール的である母の顔、赤ん坊の髪の表現など、なんとなくそんな雰囲気が漂っている。モデルの女性レーヌ・ルフェーベルはカサットの別荘のコックで、赤ん坊の母親ではない。

モネ《睡蓮》

美しい《睡蓮》だ。この淡い青を基調として紫の花が添えらえている。《睡蓮》の連作は長期間にわたっているが、この淡い青のものはあまり観たことがない。構図的には図録でしか観たことはないがシカゴ美術館所蔵のものが近いような気もする。

1908年、モネは68歳。モネは72歳のときに両目を白内障と診断されている。その後病状は悪化し、それにつれてモネの絵は具象性を失い多色の筆触による抽象画の様相を帯びる。この絵はまだ眼病がさほど進んでいない時期のものといえるかもしれない。

しかしモネの《睡蓮》はいったいどのくらいあるのだろう。睡蓮をモチーフにした作品は1899年から描き始め、おおよそ200点が残されているという。

睡蓮 | コレクション | ポーラ美術館 (閲覧:2024年2月4日)

1905年には、デュラン=リュエル画廊で「睡蓮、水の風景の連作」という個展が開かれ48点が展示され大成功を収めたという。その出品リストは、三菱一号館で開かれたイスラエル博物館所蔵「印象派・光の系譜」展の図録に収録された「ジヴェルニーの『水の庭』の生成と、『睡蓮:水の風景連作』展」(安井裕雄ー三菱一号館美術館上席学芸員)に詳しく紹介されている。

そのリストには国内の美術館に所蔵された作品も、アーティゾン、和泉市久保惣記念美術館、ポーラ、DIC川村、東京富士など5点があげられている。そして今回のウースター美術館の作品もこのリストにある。

しかしおおよそ200点あるという睡蓮の連作、どんなものがあるのだろう。試しにウィキペディアをググると《睡蓮》だけで項目ができている。

睡蓮 (モネ) - Wikipedia (閲覧:2024年2月4日)

多分、両手くらいは実作を観ているはずだとは思う。しかし個人蔵作品はおそらく日の目を見ることないだろうし、もはや1905年の48点も一同に会すこともないだろう。

テン・アメリカン・ペインターズのメンバー

その10人のメンバーとその留学歴をざっとメモしてみる。

1.フレデリック・チャイルド・ハッサム(1859-1935)

1883年渡欧しイタリア、フランス、イギリス、オランダ、スペインなどを旅した。ターナーの水彩画に影響を受けた。1886年パリのアカデミー・ジュリアンに入学。ルフェーベルやブーランジェに学んだ。パリ万博にも出品。

フレデリック・チャイルド・ハッサム - Wikipedia

2.ジュリアン・オールデン・ウィアー(1852-1919)

1873年ヨーロッパに留学、ジェロームに学ぶ。マネやニューヨークで開かれた印象派展の作品に影響を受ける。

ジュリアン・オールデン・ウィアー - Wikipedia

3.ウィラード・メトカーフ(1858-1925)

1883年にヨーロッパに留学、アカデミー・ジュリアンに入学。ルフェーベルやブーランジェに学んだ。ポン=タヴェンでも過ごした。

ウィラード・メトカーフ - Wikipedia

4.ロバート・ルイス・リー(1862-1929)

1885年にパリに渡り、アカデミー・ジュリアンに入学。ルフェーベルやブーランジェに学んだ。

ロバート・ルイス・リード - Wikipedia

5.フランク・ウェストン・ベンソン(1862-1951)

1883年にパリに留学。アカデミー・ジュリアンに入学。ルフェーベルやブーランジェに学んだ。

フランク・ウェストン・ベンソン - Wikipedia

6.エドモンド・チャールズ・ターベル(1862-1938)

1883年にパリに留学。アカデミー・ジュリアンに入学。ルフェーベルやブーランジェに学んだ。

エドモンド・チャールズ・ターベル - Wikipedia

7.エドワード・シモンズ(1852-1931)

1874年にパリに留学。アカデミー・ジュリアンに入学。ルフェーベルやブーランジェに学んだ。

エドワード・シモンズ - Wikipedia

8.トマス・デューイング(1851-1938)

1876年にパリに留学。アカデミー・ジュリアンに入学。ルフェーベルやブーランジェに学んだ。

トマス・デューイング - Wikipedia

9.ジョセフ・デキャンプ(1858-1923)

1878年にドイツ、イタリアに旅行し1883年に帰国。

ジョセフ・デキャンプ - Wikipedia

10.ウィリアム・メリット・チェイス(1849-1916)

1871年ドイツに留学。ミュンヘン美術院に入学。

ウィリアム・メリット・チェイス - Wikipedia

チャイルド・ハッサム

アメリカ印象派の代表選手でもある。この人の作品はウェブサイトでも様々な形で紹介されることもあり、またこれまで観てきた企画展でも1~2点展示されたりもする。アメリカの印象派の先駆者でもあり、商業的にも芸術的にも大きな成功を収めた。非常に多作の人で、その画業はおおよそ3000点にものぼるという。

今回の企画展の目玉の一つは、チャイルド・ハッサムの作品がまとまって観ることができるという点でもある。

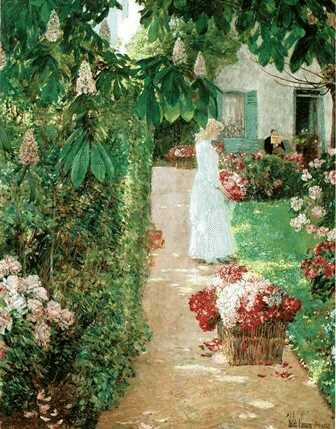

花摘み、フランス式庭園にて

ちょっとマルタンやシダネルの雰囲気があると感じたが、考えてみるとハッサムは1959年生で、マルタンより1つ上、シダネルより3つ上である。ほぼ同時期にパリで画塾に通い、印象派の洗礼を受けていた同時代の画家だった。

おそらくハッサムは多くのフランスの画家、あるいはパリに集まった異国の画家(の卵)たちと切磋琢磨して新しい技術、画風、画題を学んでいたのだろうか。

コロンバス大通り、雨の日

パリから帰国後、ボストンの開発されたばかりのサウスエンド地区コロンバス大通り沿いに居を構えたハッサムが都市生活をとらえた作品。今回、紹介された作品の中では割と好きなもののひとつ。正面に捉えられた馬車の後ろ姿と右端の傘を差した男性にだけピントがあっている。これってスケッチしたものだろうか、なんとなく写真かなにかを元に再構成したような、そんなことを想像させる。

こうした都市のスケッチはどこかカイユボットを想起させる部分もある。あとイスラエル博物館所蔵展で観たレッサー・ユリイにこんな色調の都市スケッチがあったようなうっすらとした記憶がある。レッサー・ユリイも1861年生でハッサムと同時代人。おそらく同時期にパリを訪れているはずだ。

しかし新興都市ボストンの情景ながら、どこかパリ的なものを感じさせる。

シルフズ・ロック、アップルドア島

これはもう完全にモネの《エトルタ》である。このアップルドア島はニューハンプシャー州とメイン州の海岸から15キロ離れた島嶼の一つだ。多分、ここを訪れたハッサムは、「これはエトルタだ」と叫んだかどうかは知らないが、クールベ、コロー、ヴーダン、モネらが画題にした奇崖との類似を感じたのではないか。

朝食室、冬の朝、ニューヨーク

二度目の渡欧から帰国した後、ハッサムはニューヨークに定住した。近代的な大都市に変貌を続けるニューヨークで、ハッサムは都市生活を画題にしたという。部屋に佇む女性を描いた<窓>シリーズの連作を1909年から1922まで手掛けている。この窓の向こうにうっすらと描かれているのは竣工されたばかりの摩天楼の一つ、フラットアイアン・ビルディング。女性が着ているがうんはどこか東洋風。

その他の気に入った作品

キャサリン・チェイス・プラット

見事な素晴らしい作品だと思うし、とにかく心惹かれるものがある。ヨーロッパで活躍したアメリカ人画家サージェントは、たびたび帰国するたびに肖像画の依頼が殺到したという。ある意味凱旋帰国した自国人画家にぜひ肖像画を描いてもらおうと、そういうことだったのだろう。

この作品はウスター美術館の館長代理を務めたこともあるフレデリック・プラットが娘のキャサリンを描いてもらために、ウスターにサージェントを招いて依頼したもの。ただし作品をプラットは気に入らなかったため、本作は未完のままで終わったのだとか。素人目にはどこが未完なのだろうと思ったりもするけど。

ルーアンのラクロワ島

ちょっとシスレー的な趣もあるけど、ピサロのまさに印象派的な作品。手前の船置き場、遠くのアーチ型橋、そして対岸の工場と煙突。自然と近代化の対比うんぬんとかいいたくなるが、ここでは普通に水辺の風景の一ショットというべきか。

アプリで絵画作品の価格当てクイズみたいなものがある。二つの絵を表示させて、どちらが高いかを当てるというものだ。その中でもう鉄板というのか、ピサロ、シスレー、そして北斎などの浮世絵は、必ず安いということが定式化されている。勝つのはセザンヌやゴッホであったり、クリムトであったり、モジリアニであったり、エゴン・シーレであったり。ことほどさようにピサロ、シスレーは低く、安く見られているいるようだ。もっともゴッホやクリムトが〇百億に対して、ピサロ、シスレーが一億から少し欠ける数千万というところで、もちろん庶民にとっては高価であるのは決まっている。

かって、ピサロが息子に送った書簡の中で、なぜ自分やシスレーがモネやルノワールに比べてひどく評価が低いのかと嘆いているのを読んだことがある。いつの時代でも比較すると彼らの絵の評価は低いのである。なぜか、たぶん美しい絵であることはわかるが、どこか凡庸であり、個性的でないということなのかもしれない。まあこれは個人の感想だ。

《風景》

日本における印象派の受容いうことで展示してあった。点描表現である。この作品の解説に、1906年、斎藤豊作が渡仏してラファエル・コランに師事したが、翌年アンリ・マルタンの絵画に接して感銘を受けて、点描技法への関心を深めたとある。

斎藤豊作はマルタンか。ちょっと合点がいったというか、なるほどと思ったりもする。それを考えるとこの絵は斎藤の点描技法の習作ということになるのだろうか。

《オリーヴの木々》

ジョルジュ・ブラックのフォーヴィスム。その一点でなんとなく面白く思った。1月28日まで西洋美術館でやっていたキュビスム展で沢山出品されていた、あの幾何学てんこ盛りのブラックにもこういう時代があったのかと、そのへんが面白く思いましたね

いろいろ新しい表現、技法を模索するなかで、ブラックはフォーヴィスム的な色彩表現にも手を染めたというか、ある種の習作的な作品なのかもしれない。でもブラックにもこういう時代があったのかと。

その点でいうとピカソにフォーヴィスム的な作品ってあっただろうかと。ちょっとすぐに出てこないし、あるいはあまりその手の作品はないのかもしれない。ピカソはマティスをリスペクトしていたようだし、マティスの表現を肯定的にとらえている。でも自らああいう表現は行わなかった。なんとなく適当に思うに、ピカソは色彩の効果とか色彩による表現の爆発みたいなものには無頓着というか、あまり興味がなかったのかもしれない。

これは近代美術館でのピエール・ボナールの作品のキャプションかなにかにあったけど、マティスはボナールの色彩感覚を鰓評価していたのたいして、ピカソはボロクソのように言っていたとかなんとか。なんとなくそれがストンと落ちるというか理解できる。ボナールは色彩の魔術師のようにいわれることもあったようだけど、多分そういう部分ピカソは好きじゃなかったし、関心もなかったのかもしれない。

ルネッサンスの時代から、対象の形態性を線素描で描いていくディセーニョを重視するミケランジェロなどフィレンツェ派に対して、筆致と色彩を重視するヴェネツィア絵画—ティツィアーノらの対比があったと思う。形態を分析総合し立体的に把握するキュビスムと対象の再現性を排して色彩の効果を最大限に生かした平面性のフォービスム。このへんはけっこう絵画世界の永遠のテーマかと、ニワカ的に夢想してみたりする。

とりあえず若きブラックの試行錯誤作品というところだろうか。

ナタリー

いい絵だと思う。ひょっとしたら今回の企画展の中でも一番気に入った作品かもしれない。秀逸な肖像画は人物の内面性を浮かび上がらせる。ベンソンはモデルの貴意のある高い精神性を表出させている。結局、良い絵かどうか、観るものにインパクトを与えるのは、そういう精神性の発露みたいな部分もあるのかもしれない。

この絵はベンソンが家族旅行で訪れたワイオンミング州の牧場で制作されたものだ。図録には牧場で椅子に座ってイーゼルに向かうベンソンと気の柵に腰をかけているモデルを写した写真も掲載されている。

この《ナタリー》はアメリカ印象派というカテゴリーよりもリアリズム作品という感じがする。そう、どこかワイエスなどに通じるアメリカン・リアリズム的なものだ。

今後の巡回スケジュール

「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」展は東京都美術館で4月初旬までのロングランで展開する。それ以降3ヶ所で巡回予定。

[東京展]

2024年1月27日(土)~4月7日(日)

東京都美術館

[郡山展]

2024年4月20日(土)~6月23日(日)

郡山市立美術館

[八王子展]

2024年7月6日(土)~9月29日(日)

東京富士美術館

[大阪展]

2024年10月12日(土)~2025年1月5日(日)

一館で2ヶ月~3ヶ月弱というロングランで展開されていくようだ。首都圏近郊に住んでいる自分などは、ワンチャン東美でもう一度観るかもしれない。なんなら夏に富士美でもう何度かチャンスもありそうである。アメリカ印象派作品に触れる機会などあまりないので、何度か足を運びたいと、そう思わせる企画展だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?