ラグビーW杯開幕直前!世界のラグビーリーグのいま、リーグワンの未来・可能性

これまではサッカービジネスを中心に記事を書いてきましたが、初の試みとしてラグビーにも触れていきたいと思います。

直近開催されるラグビーW杯はフランスで開催されます。

優勝国を振り返ると、前回大会である2019年大会は南アフリカが優勝し、2015年大会はニュージーランドが優勝しています。今大会も南アフリカ、ニュージーランドに注目ですね!

プレミアシップラグビーの今

大会への期待はここまでとし、ここからは世界のラグビーについて触れていきたいと思います。そのきっかけとなったのが、この記事です。

イングランドのプロラグビーリーグであるプレミアシップ・ラグビーの3チームが資金難となり、チームの活動がストップしている状況です。

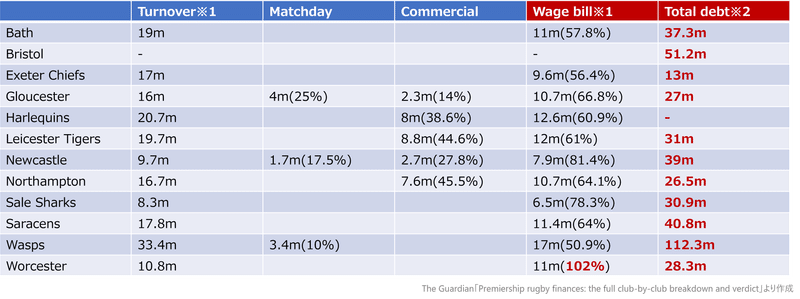

実際に、財務状況をリサーチしたところ、少し古い情報になってしまいますが、ほとんどのクラブが赤字を抱えて運営しており、一部クラブに関しては、選手の人件費が総収入を超えてしまっているクラブも存在するなど、非常に厳しい状況であることがわかります。

また、経営情報が開示されていたLeicester Football Clubの現状を見ていきたいと思います。※コロナの影響を除くため、2019年度の資料をベースとしています。

Leicester Football Clubの現状

開示されている情報によると、営業収益は£20.0millionとなっており、2012/13シーズン頃から横ばいであることがわかります。

次に、平均観客数を見てみると、年間を通して2万人以上の集客を達成していることがわかります。

シーズンチケットホルダーは約1.3万人と報告もされているため、集客面では成功しているクラブともいえるかと思います。

実際に日本のリーグワンの平均観客数を見てみると2022シーズンでは約4000名となっており、Leicester Football Clubの平均観客数のすごさがわかると思います。

シーズンチケットを含む入場料収入は、£4.9millionとなっており、総収入の24%を占める結果となりました。サッカーや野球と比較するとホームゲームの開催数が少ないため、入場料収入のインパクトはこれらのスポーツと比較すると小さいのかもしれませんが、1観客当たりの入場料収入は約4,000円となっており、日本国内のサッカー、ラグビーと比較するとJリーグの最高額である浦和レッズよりも高い客単価となっていることがわかります。

入場料収入については、平均観客数は減少したものの、チケット収入は前年比と同額であり、その中でもインターナショナルホスピタリティプログラムの販売が好調であったと報告がされています。

一方、カンファレンスやイベントなど試合日以外の収入が減少したことを受け、試合日以外の施設活用を目的として、Compass Contract Services Limitedと連携し、売上向上に努めていくことが発表されています。

続いて、広告料収入を見てみると、2014/15シーズンが最も高く£10millionとなっている一方で、直近の数年間は£8~9millionあたりとなっていることがわかります。

一方、営業利益を見てみると、2015/16シーズンから赤字の状態が続いていることがわかります。2018/19シーズンは-£1.9millionとなっており、前年比で-£1millionであったと報告されています。コスト増の背景には、選手やコーチの賃金UPなども影響したとも報告されていました。

ラグビーを成長させるためのポイントとは?

これまでは、プレミアシップ・ラグビーやLeicester Football Clubにフォーカスして経営状況を見てきましたが、今の情報だけだと日本のラグビー界の未来ってどうなってしまうんだろう・・・という印象になってしまいそうですが、個人的な意見として参考になりそうな取り組みをご紹介できればと思います。

放映権収入の確保

プロスポーツチームにとって、入場料収入、スポンサー収入、放映権収入は大きな収入源となります。

これらの収入源は、リーグの構成によって大きく異なっており、欧州型の競技の特徴として、昇降格があるリーグとなっており、基本的にはクラブ側が主導となりリーグ運営を行います。

一方、米国型の競技の多くはレベニューシェア方式をとっているため、一定の金額がリーグから分配される方式となっており、リーグが主導権を持って運営するため、戦力均衡がポイントとなっています。

例えば、NFLは以下のようになっています。

放映権:リーグ管理

スポンサー:リーグ管理、ただし自エリア企業のみチーム収入

入場料:40%リーグ収入、60%クラブ収入

ラグビーは、年間で開催できる試合数は他競技に比べると少なくなると考えられる為、NFLのビジネスモデルは参考になる部分もあるかと思っています。特に放映権についてはリーグが主導となってバリューを高めていくことで各チームへの分配金を増やすことができるため、可能性を秘めていると思っています。

実際に、他ラグビーリーグの放映権料収入を調べてみましたが、まだまだ新設リーグということもあり、リーグワンの1試合あたりの放映権料収入は、他リーグと大きな差があることがわかります。ちなみに、JリーグがDAZNと結んだ契約を1試合当たりに換算すると€0.17million程度となるため、Jリーグとも約17倍もの差があることがわかります。

それでは、どのような取り組みをすることによって放映権料を伸ばしていくことができるのかを考えていきたいと思います。

プレミアリーグの取り組みを紹介します。

サッカーのプレミアリーグといえば巨額の放映権料を稼ぎ出していることで有名でもありますが、お金を取れるところからしっかりと稼ぎ出しつつ、まだまだ普及していないエリアには投資をしながら成長させている印象をこの記事から読み取りました。

実際に、プレミアリーグの放映権の契約を見るとエリアによって大きな差がありつつも、ヨーロッパ以外での放映権料がリーグの成長を支えていることがわかります。

リーグワンに所属する選手を見ると世界的なスーパースターも多く所属しており、世界中のラグビーファンからすると非常に魅力的なリーグの一つであると言えると思っています。

ラグビーW杯のレポートや、ラグビーユニオンの報告を踏まえると世界中にリーグワンファン予備軍がいることがわかります。時差を考えると日本の試合時間を生で見ることが容易な国は、ニュージーランドやオーストラリアとなり、その他の国のラグビーファンに生で試合を届けることが難しくなるかもしれません。

しかし、先ほどご紹介したプレミアリーグは、アジアの視聴者が多いことを踏まえてキックオフの時間を調整し、より多くのファンに試合を観戦してもらえるように調整をしています。※現地のファンからは、クレームもあったみたいですが・・・笑

プレミアリーグの取り組みを踏まえると、試合会場には誰に来てもらい、テレビやOTTでは誰に視聴してもらうのかをしっかりと考えた上で戦略を考えているのではないかと予想されます。プレミアリーグの取り組みも参考になりそうです。

他にも参考になる事例としてアメリカンフットボールがあります。

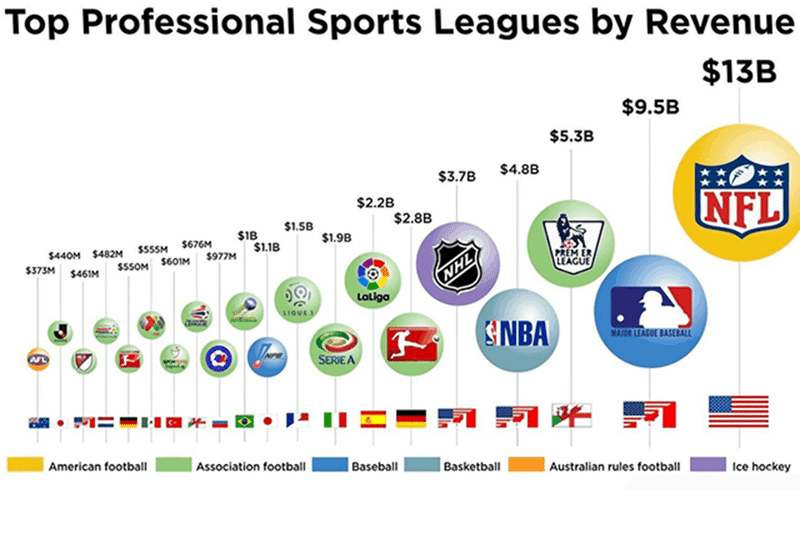

世界で最大のリーグとなっているアメリカンフットボールは、ラグビーと同様で試合数が野球やサッカー、バスケットボールと比べると少なくなっており、レギュラーシーズンは全17試合のため、ホームゲームは年間8~9試合とラグビーとほぼ同じ試合開催数となっています。

また、アメリカンフットボールとラグビーの世界の競技人口は比較的近しい数字となっている一方で、NFLの放映権料は年間10billionUSドルとなっています。NFLも限られた試合数の中で巨額の売上を生み出しているという点においては、ラグビーにも参考となる取り組みが多くあるのでないかと思っています。

※別記事で、NFLの成長戦略について整理したいと思います。

スポンサー収入・入場料収入の確保

スポンサー収入や入場料収入の確保に向けた取り組みも非常に重要だと考えています。放映権料収入を成長させるためには、より多くのファンを獲得することが必要となるため、すべての収入はファンをベースとして構成されていることを忘れてはいけないと考えています。

しかし、ファンを獲得することは簡単なことではありません。

試合の魅力だけでなく、試合以外の魅力を提供するために様々なタッチポイントを作る必要があると考えています。

しかし、個人的な感覚にはなってしまいますが、プロスポーツチームの支出の多くは選手や監督の人件費となっていることもあり、クラブを運営するスタッフにはあまり人件費をかけることがいまの構造上難しいのではないかと考えています。

つまり、新たなファンを生み出すためのタッチポイント作りに時間をさける工数がなく、アイデアを考えたり、施策を実行する回数も限定的になってしまうのではないかと考えています。

そこで、海外の事例として参考になると考えたのが、Premier LeagueのCharitable Fundの取り組みです。

これは、プレミアリーグの普及を目的とした団体となっており、主にプレミアリーグや下部リーグに所属するクラブに対して、ファンとのつながりを構築するプログラムを開発し提供する団体です。クラブ側は、CharitableFundから金銭的な支援も受けながら、選手をアサインするだけで地域貢献活動や子供向けのプログラムを提供でき、より多くのタッチポイントを創出することが可能となります。

このプログラムは、プレミアリーグのクラブから3部リーグのクラブまで提供されており、約100クラブが恩恵を受けることができます。

実際に、この団体が2010年に結成されてから、現在に至るまで150万人以上もの子供たちがプログラムやコミュニティへの参加をしています。

このようにリーグが主導となって、クラブがファンとの接点を増やせるような取り組みが必要になると考えています。特に人的資源が限られるクラブだからこそ、どこにリソースを投下するべきかが重要になると考えています。

これまで、企業がスポーツチームに投資する目的は「シンプルに応援したい!」などが中心になっていましたが、近年では投資を活用しながら社会に貢献したり、事業に活用するスポンサーシップが増えてきています。

これらを踏まえると、企業ニーズを汲み取りながら様々なスポンサープログラムを作ったり、アクティベーションを支援する取組が今後重要になると考えています。クラブが持続的に成長していくためには、リーグやクラブの成長段階を正しく理解した上で、どこに投資をしていくべきかを定めていく必要があると考えています。

クラブやリーグが持つアセットを活用する為に、リーグやクラブが連携しながら、その輪を広げていくことで、活性化に繋がるのではないかと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?