思考する教室をつくるPart1「探究って?」

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究の実践を日々迷いながら模索しています。これまでに1年間、PYPのカリキュラムで7ユニット、MYPのカリキュラム(数学)で4ユニットの実践をしてきました。

このnoteでは「思考する教室をつくる-概念型探究の実践-」の本を参考にしながら、私自身の探究の実践の振り返りを行なっていきます。この振り返りは私一人では到底できるものではなく、この1年間学びを重ねてきた方々と一緒に振り返る貴重な機会を頂いたので、自分自身の学びのログとして記しておこうと思います。

▼ こちらが参考にしている書籍になります。

この本は全部で11章で構成されており、第1章は「概念型探究の基礎となるもの」です。

「そもそも概念型探究とは何か?」

この本には以下のような図で表されています。

この本によると、概念型探究とは「探究型学習」と「概念型学習」という2つの異なる指導のアプローチを統合したものと書かれています。

今日の勉強会では、以下の図を見ながら次の問いについて考えていきました。

上の写真には4人の人がいます。この4人を「先生/教師」という言葉を用いずに、別の言葉で表してみましょう。また、ここでは固有名詞を用いないとします。このワークによって、学びの設計者として、学習者とユニットのどの部分でどのアプローチを行うのがよいのかを考える重要な機会になりました。

▼ 私の最初の印象

・「Free Inquiry(=オープンな探究)」は、学習者が自由にトピックを選ぶことができるので「見守り役」

・「Guided inquiry(=導かれた探究」は、学習を設計する人がトピックや問いを選び、学習者がアウトプットのデザインができるので「メンター」のような役割

・「Structures Inquiry(=構造化された探究)」は、学習者は学びの設計者にフォローされながら一緒にある探究テーマをクラス全体で深めていくので「ファシリテーター」のような役割

・「Controlled Inquiry(=統制された探究?)」は学びの設計者がトピックと学習者が問いに答えるためのリソースを固定化しているので、「調教師」のような役割

私の中で疑問だったのは、"学習者の主体性が高く、教師のコントロールが低い「オープンな探究」は「深い学び」を導くことができるのか?"という疑問が浮かび上がってきました。この勉強会参加前の私は、「オープンな探究」は「教師によるサポートが全くない=生徒の自由度が100%に近いもの」というように考えていましたがこの本には次のように書かれていました。

概念型探究においてオープンな探究のアプローチを用いる教師も、生徒が概念的なレベルでの思考にたどり着けるよう、そのための足場づくりはしっかりと行う。

「オープンな探究=教師は見守る?」ということが必要条件ではなく、あくまでもオープンな探究というアプローチの手法であるということを知りました。

「そもそも探究とは何か?」

最近「探究」という言葉をよく聞くようになりました。私自身も探究的な学びを設計するにあたり何が探究なのかを何度も迷ってきました。

① 子どもたちがやりたいことを軸に学んでいたら探究 ?

② 子どもたちが経験的に何かを学んでいたら探究?

③ 地域の課題を解決するようなPBLを行うと探究?

④ 子どもたちがオープンクエスチョンの問いに対して学んでいたら探究?

⑤ 子どもたちが協働的に学んでいたら探究?

これについては色々な実践を聞けば聞くほど分からなくなります。

歴史を振り返ると、デューイは探究について次のように述べています。

探究とは「不確定な状況を、確定した状況に、すなわちもとの状況の諸要素をひとつの統一された全体に変えてしまうほど、状況を構成している区別や関係が確定した状況に、コントロールされ方向づけられた仕方で転化させることである」

ここでのポイントは、不確定な状況が確定した状況になるということです。不確定な状況とは、まさに今の私の状況で、モヤモヤや問いが頭の中でぐるぐるとしている状況です。この状況が、探究を進めていく中でどこかでスッキリして確定した状況(=一般化のようなもの)になります。恐らくこれが仮説のようなもので、更に探究を進めていくと、一度確定した状況がまた不確定な状況になり、探究のサイクルが回っていくと探究のサイクルが回り始めます。デューイの考え方をベースにすると、先ほど挙げた①〜⑤の例は表面的なもので学習者が探究しているとは言い切るのが難しそうです。

さて、前段が長くなってしまいましたが、本題に入ります。

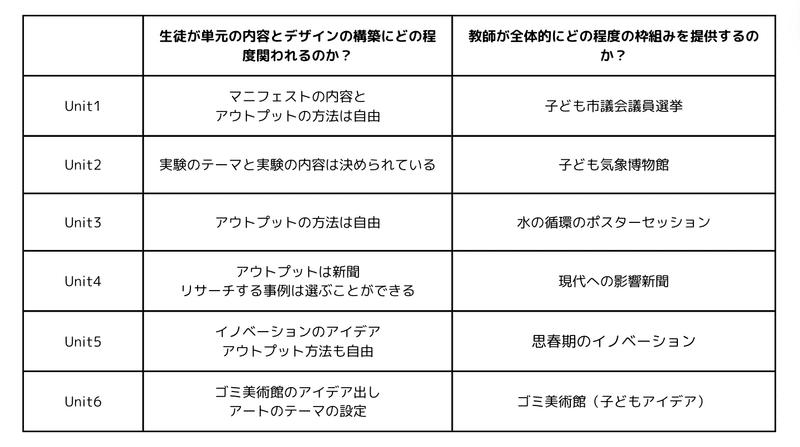

① これまでの私の実践において、探究に基づくアプローチをどのように使用していますか?また、そのアプローチはどの辺りに位置付けられますか?

② 概念型探究をどのようにして授業に組み込むことができますか?また、概念型探究を導入する上での障壁としてどのようなものが考えられますか?

① これまでの実践の探究に基づくアプローチの位置付け

横軸を「指導と学習の連なり」縦軸を「概念型学習であるか否か」で表すと以下の図のようになりました。

⚫︎ Unit1の実践(リンク)

Unit1では総括課題として「市議会議員選挙」を行いました。市議会議員選挙という課題は私からの状況設定で、実際に子どもたちに町の人の「岐阜市の困りごと」についてインタビューを行い、インタビューの結果から子どもたちはマニフェストを考え、アウトプットの方法については子どもたちに自由に決定してもらいました。アプローチとしては、導かれた探究なのですが、選挙活動を行いこのユニットは終わってしまったので、子どもたちに概念的理解を促すところまでのアプローチができずに終わりました。

⚫︎ Unit3の実践(リンク)

Unit3では総括課題として、「水の循環」について、ポスターセッション形式でまとめてもらう活動を行いました。ポスターセッションとは言っても、アウトプットの方法は自由で、ストロー建築、ポスター、ボックスでまとめる等アウトプットの方法は多様でした。しかし、水の循環について学んできたことをまとめることが課題になってしまい、発表の方法は違えど、内容については重なるものが多く、事実レベルで終わってしまうものが多かった。

⚫︎ Unit4の実践(リンク)

Unit4では総括課題として、「現代に影響を与えている岐阜に関わる歴史的な出来事」について新聞でまとめる総括課題を出しました。12個の歴史的な出来事の中から1人1つずつテーマを選んでもらい「現代への影響」について事実から解釈をまとめる問いを出しました。プレゼンテーションでは、クラスで12個の歴史的事実と、現代への影響をシェアした後に、「歴史上の出来事がどのように現代に影響を与えているのかを複数の歴史的な出来事を例に挙げて、自分なりに考えたこと(解釈)」を書くワークを行いました。

1つの事例だけでなく、複数の事例から歴史が現代に影響を与えることを言語化していました。

⚫︎ Unit5の実践(リンク)

Unit5の総括課題では、「思春期の悩みや課題を解決するイノベーションのアイデアを考えてプロトタイプを作成する」課題を出しました。子どもたちはエリクソンの発達段階を参考にしながら、それぞれの人生のステージにおける課題をインタビューを通して調査をしてきました。この課題では、12個のイノベーションアイデアが生まれました。プレゼンの中で、「身体の変化が心に変化をもたらす」ので、周りの人や社会に理解してほしいことを言語化することができている人もいました。

⚫︎ Unit6の実践(リンク)

Unit6の総括課題では、Unit3とのつながりから子どもたち発祥で「ゴミ美術館」を学校外で開催するプロジェクトが生まれました。このプロジェクトでは、これまでのユニットで学んできたことをゴミで表現する活動を行いました。子どもたちの中には、作品をつくるプロセスの中で、自分自身や社会における問題への理解が深まっている様子が見られましたが、この気づきを言語化する活動は行えませんでした。

次に、昨年度の1年間のユニットの振り返りを通して見えてきた概念型探究を導入する上での障壁となるものについて最後に考察をしていきます。

② 概念型探究を導入する上での障壁(難しさ)となるもの?

私の実践の中では、以下の障壁がありました。

・(Unit1)概念型学習はキーコンセプト(マクロ概念)を総括課題(ルーブリック)や振り返りの問いに入れることだと思っていたので、1つの概念について触れることはあったが2つ以上の概念の繋がりについて問いかけないことで、一般化する機会を作れなかった。結果学んだことが別の場面に転移しないままだった。

・(Unit3)総括課題の課題が同じコンテンツベースになってしまったことで、シェアをしても同じ事実が集まってしまい、集団における発見から一般化に繋げることが難しかった。

・(Unit4)リサーチを通して事実を集めるところまではできても、そこから一般化に引き上げるための問いが難しい。問いが誘導のような感じになってしまうと、問いがそのまま子どもたちの一般化になってしまった。また、クラス内で12個の事実をシェアするだけで終わってしまったことで、振り返りが個別の構成主義になってしまい、社会構成主義的なアプローチができなかった。

・(Unit6)見取りの中で子どもたちがそのユニットで掴んでほしい概念的理解を育んでいるように見えても、言語化させないことで、本人には認知されず、別の場面に転移しなかった。

今回のnoteはかなり、個人の振り返りに偏ってしまいましたが、概念型探究の実践のうまくいかなかった部分を中心にまとめてみました。わかったつもりでも、こうして振り返りをして、言語化してみると、自分自身が理解できていないポイントが見えてきました。

さて、最後に改めて問いかけます。

「探究ってなんだろう?」

いつもnoteを読んでいただきありがとうござます。私自身の探究も続いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?