PYPにおける「知識とは何か?」

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、ヴィゴツキーの学習理論である社会構成主義の学びをどのように実践しているのかをまとめていけたらと思います。まだまだIB教員2年目の実践ログなので、どのような場面に難しさを感じながら社会構成主義の授業にトライしているのかについてまとめていけたらと思います。

◎ 似たような疑問がある方に読んで欲しい!

・社会構成主義の学びに興味がある

・帰納法的な学びに興味がある

・子どもとともに理解をつくりあげる学びに興味がある

・ガイドされた探究の先にあるものに興味がある

社会構成主義における「知識」とは何か?

まずは、社会構成主義の学びとは何かについて引用していきます。

社会構成主義とは、学習者は学習対象から独りで学べるのではなく,他者や出版物など社会的な媒介を通じて学習対象を学び、その延長で発達が生じると考えています。具体的には、ヴィゴツキーは、学習者が一人ではできないような学習対象の理解や問題解決、創造的課題に取り組むときに、仲介者(教師とは限らない、親や先輩、友人や本、コンピュータなど)が支援してくれることにより発達が生じると考えました。

図にするとこのようなイメージです。

ここで教授主義と構成主義と社会構成主義の考え方の違いを私の理解でざっくり説明すると、教授主義は従来の教師が学習者に一方的に教科書に書かれている知識(客観的で普遍的なものとしての知識 )を教える授業スタイルです。この考え方に批判的なピアジェが提唱した構成主義は学習者自身が中心となって学習対象を学び、学習者自身が知識を自分で構築していく考え方になります。それに対して、社会構成主義の考え方は、学習者は学習対象から一人で学べるのではなく、社会的な媒介(教師等のサポート)を通じて学習対象を学び、その延長で発達が生じると考えています。

また、社会構成主義で構築していく知識というのは、教授主義で捉えられている知識の捉え方とは異なり、客観的で普遍的な知識は存在しないと考えられているので、知識は学習者が他者という人的環境を含む環境と関わりながら構成されるものと考えられています。つまり、教授主義的な観点で考える知識は定量的な知識の量で評価され(今の受験学力のようなもの)、社会構成主義では学習者が社会と関わりながら学んでいくためのスキルをどの程度育んでいるのかを定性的に評価することになります。実際に私が勤めているPYP認定校(サニーサイド)でもATLというスキルの評価を行っております。

ATLについてはこちらのnoteにまとめています。▶️リンク

恐らくここに、知識というものの認識のずれから、社会構成主義の考え方の学校では学習者に知識の量が少ないのではないかと批判されることも起こりうるのだと思いました。社会構成主義の学校では目には見えない定性的な非認知能力やコンピテンシースキルを育んでいくことで学習者が実社会に転移できる知識をつくりあげることにフォーカスしているので、ここで双方にコミュニケーションのずれが生じてしまうと考えます。

発達の最近接領域とは

また、ヴィゴツキーは、学習者が一人で到達できる水準と、熟達者が支援して到達できる水準との間の領域を「発達の最近接領域(ZPD:Zone of Proximal Development) 」と呼び、教育がこの領域に働きかけることにより、学習者の発達を効果的に促進できると主張しています。その後、このような熟達者からの支援をブルーナーは「足場かけ(Scaffolding)」と呼び、教師は最小限のヒントなどの援助を与えることにより学習者の本当の能力が伸びることを示したのです。

図にするとこのようなイメージです。

ここで大人の役割として重要なのは、適切に子どもが持っているスキルをみとる力(=観察する力)だと思います。簡単な課題を与えてしまうと、その子どもは既に発達領域に達している「一人でできる課題」で止まってしまいます。逆に、今の学習コミュニティの中では解決できない課題を渡してしまうと、学習が前に進まないことも起こりえます。ここで重要なのは、大人のサポートや仲間となら解決できそうな課題を出すことで、発達の最近接領域(ZPD:Zone of Proximal Development)に働きかけることができ、発達領域を伸ばすことに繋がります。また、ここで大人がサポートしすぎるのではなく、最小限のヒントでサポートすることで学習者の本当の能力が伸びると考えられています。つまり、ここで何が言いたいのかというと、社会構成主義の学びを実現するには、私は主に2つのものが必要だと考えています。

① 学習者の学習対象を学ぶスキル(≒コンピテンシースキル)

*IBにおけるATLスキル

② 学習コミュニティ内(=教室内)の関係性

さて、前段が長くなってしまいましたが、社会構成主義について私自身がどのように現段階で捉えているのかを提示したところで、このような社会構成主義の学びを学校(授業)中でどのようにトライしているのかについてまとめていけたらと思います。こちらがユニット1のカリキュラムになります。

Unit1のカリキュラム

【Central idea】

他者とのやりとりにおいて認識と偏見が影響を与える

【重要概念】視点、関連、責任

【関連概念】認識、偏見、公平、インクルーシブ、コミュニケーション

【教科の枠を超えたテーマ】

私たちは誰なのか

【探究の流れ】

- インクルーシブと尊厳を高めあう関係(今回のnote)

- 偏見、平等、公平とは

- コミュニケーションへの影響

【ATL】

・コミュニケーションスキル(情報交換スキル)

・リサーチスキル(メディアと情報の倫理的な使用)

前回のnote(リンク)では、Mathと探究の時間と学校行事を融合させた実践についてまとめてみました。Week1では「認識のズレや偏見がコミュニケーションに与える影響」を考える学習を行い、Week2では「インクルーシブなコミュニティをつくっていくためのコミュニケーション」について実践的に考えていきました。IBで目指している概念的理解の「概念」は実社会に転移可能な知識と捉えています。つまり、頭で分かっていても、実社会で転移することができなければ本当の理解とはいえないという考え方だと捉えています。

そこで、今回のユニットの着地点としては、自分たちが属している学校コミュニティが「インクルーシブなコミュニティになっていくためのポリシー」を考えていく総括課題を考えています。そこで、インクルーシブなコミュニティを目指していく最初のステップとして、このコミュニティ内で実践することで得られる「共通の経験知」を「事実」として集めることを大切にしました。そこで、小学5/6年生の児童がインクルーシブな観点で全校で行われるハウス遠足をつくりあげていくことを実践の場としました。

実践

具体的には、遠足のオリエンテーションから本番までの実践を5/6年生主導で行っていきます。まずは、遠足のオリエンテーションに向けて、司会、抽選、ルート、Essential Agreementを考えるチームに分かれて、それぞれが「インクルーシブ」を視点に準備をしていきました。

そして、まずはそれぞれのチームに「インクルーシブな場」をつくることを目標に、診断的評価の位置付けで実践を行ってもらいました。そして、実際にやってみて、「インクルーシブな場」を実現するためにどのようにしたらいいのかの観点で振り返りを行いました。

例えば、司会のチームからは司会だけではインクルーシブな場を作ることは難しく参加する人の「協力」が必要であることが出てきました。抽選チームからは、抽選とインクルーシブな場のつながりとして「ユーモアやワクワク」があるのではないかという考えが出てきました。ルートチームからは、3つのルートを作成して情報の伝わり方に偏った見方が生まれないように(「公平な見方」ができるように)ルートを名前ではなく記号で表記することで情報が適切に届くように工夫をしていました。最後のエッセンシャルアグリーメントを考えるチームは、インクルーシブな話し合いの場が生まれるように「環境設定」や「役割分担」の重要性に気づいていました。このように、具体的な実践を通してそこから今回のトピックでもある「インクルージョン」に繋がるキーワード(関連概念のようなもの)を抽出していきました。この具体的な実践を通した学習を行っているのは「実践共同体」という考え方をベースに行っています。

実践共同体とは

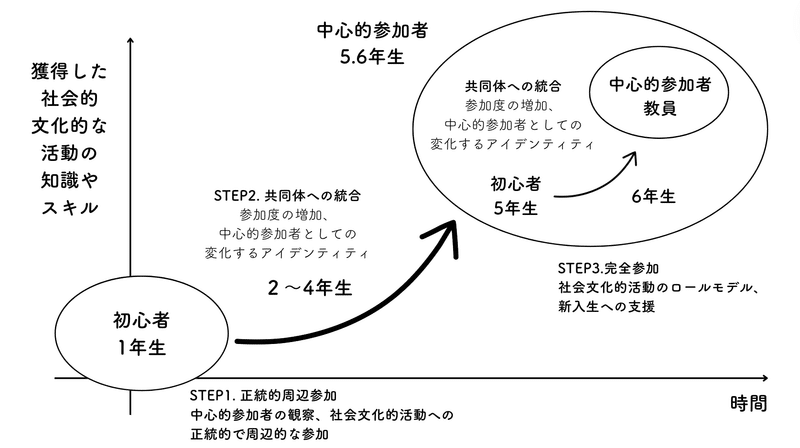

私が学習をデザインするときに大切にしている考え方があります。レイブとウェンガーが提唱している「実践共同体」という考え方です。ここでは「状況に埋め込まれた学習-正統的周辺参加-」の本の第4章の「実践共同体における正統的周辺参加」の「知識の所在」の部分を引用して説明します。

この観点からすると、学校教育の問題は、その最も基本的なレベルでは、教授技術上の問題ではない。なかんずく、それらはおとなの共同体がそれ自体を再生産させているやり方に問題があるーそのような共同体で新参加者が発見できたり、できなかったりする自分の居場所、さらに、新参加者と共同体の文化ないし政治的生活とのあいだに成立したり、しなかったりする関係、といったすべてに関わっているのである。

要するに、他者のパフォーマンスを複製して学習するとか、あるいは教授で伝達される知識を獲得するとかで学習するというよりも、学習を取り巻く共同体の学習カリキュラムで向心的参加を通して生じるということである。知識の所在は実践共同体内であるから、学習の問題はその共同体の発達のサイクル内に向けられるべきである。

この考え方と今回の授業の実践を繋げる鍵になるのは「複式学級」という「異年齢で構成される学級」である。今年度私は5/6年生の担任をしており、6年生は既に学校全体を牽引していくリーダーの経験を1年間経験として積んでいました。そして、今年度から5年生との複式学級になったということで、5年生にとっては6年生という「お手本」となる存在からどのように学ぶのかが重要になってきます。もしここで「知識」の再生産を促すようなアプローチになると、その学習は知識の再生産となり、先ほど述べた共同体の発達のサイクル内にいないことになります。

「では、どのようにして参加すると、5年生にとっても6年生にとっても(つまり発達段階が異なる)学習者が社会的文化的な知識とスキルを獲得することができるのでしょうか?」

私が勤めている学校では「教員が小学1年生に学校の文化やシステムを伝えるのではなく、小学校の最上学年の児童が学校の文化やシステムを小学1年生に伝える」ことを大切にしています。具体的には、掃除の方法や給食の配膳の方法、朝のミーティングへの参加方法などは教員ではなく、その学校の最上学年の児童がサポートを行い、最終的には1年生が自分たちでできるようになるサポートを行い、学校生活の活動に参加できるようになっていきます。入学式でも、教員が受付をするのではなくその学校の在校生が受付等のサポートを行い、児童が学校運営の中心になっていきます。

また、5/6年生のそれぞれの役割としては、5年生が活動の中心として参加し、6年生は5年生が中心になれるようにサポートを行う役割を担っています。

このように、学校の仕組みをルーティーンでまわすのではなく、学校が実践共同体となり、学習がその共同体の発達のサイクル内にある状態を目指しています。今回はユニットで「インクルージョン」という考え方を学んでいるので、昨年度までの実践に「インクルージョン」の視点を加えてより良くしていくことを目指しました。

このチームは、今のチームの現状が5/6年生だけで、全学年を支えることはグラグラして不安定であることをペン立てに見立てて考えていました。そこで、5/6年生だけが全体を支えるのではなく、4年生にも2年生を支えてもらうことでインクルージョンに近づけるのではないかと考えていました。

このアイデアを早速具体的なアイデアにして遠足での動きに応用することができていました。まさに、インクルージョンのアイデアを自分たちの力で具体的な実践に応用することができていました。

かなり長くなってしまいましたが、今の学校コミュニティと教室内で起きている学びを「正統的周辺参加(実践共同体)」と「社会構成主義」の観点でまとめてみました。

いつも読んでいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?