noteをはじめたわけ

小学校での支援員も14年目。

グレーゾーンの長男の子育てを経験し

発達障害児へのかかわり方は、長男の子育てで学んだことです。

教員でも保護者でもなく「支援員」の立場

だからこそ見えてくること、感じること。

子どもたちとの関わり方について自分の想いを伝えていきます。

長男の子育てから学んだこと

私の長男は学校では、おとなしく

ちょっと「のんびりさん」で「理解がゆっくり」で

「勉強が苦手」でおとなしいタイプでした。

私は心配していましたが、先生からは

「大丈夫ですよ」というだけの返答でした。

長男の状況を考え、発達検査を受け

結果とアドバイスを得ましたが、

それが学校で活かされているとは

感じられませんでした。

そのため、発達凸凹ちゃんやグレーゾーンの子

だけでなく、ちょっとのんびりさん、勉強ができない子

などに様々なタイプの子どもに目が行きます。

私が長男にしてきた支援が子どもたちにも役立っていますが

学校で「こんなふうにしてほしかった」

そんな想いもじつはあります。

また、先生と話していて思うところもあります。

「先生の想い、大変さ」は近くで

見ているからこそ共感するところもあります。

ただ、保護者に何か伝えるときは

言葉選びに気を付けてほしいこと

「ダメ」なところを伝えるのではななく

「いいところ」も伝えつつ

こんな対処をしていますがおうちではどうですか?

または困っていることはないですか?

寄り添う言葉もかけてあげてほしい

そんなことを先生には伝えています。

それは、私自身が先生に

「ここがダメです、やらせてください」

などと一方的に言われて、苦しく悲しい

想いをしたからです。

効果的な支援方法の実践

私が長男に対して行ってきた支援は

いろんなタイプに使えると気づき

学校でもおこなっています。

また、毎日、同じことを何度も言ったり

繰り返すのはお互い嫌だ!

と思い、自分でグッズを作って

使用することもあります。

ちょっとした「言葉がけ」「言葉を変える」だけで

やる気がでたり、興味を持つようになったり

自信をもっていろんなことに

とりくめるようになった子もたくさん見てきました。

私がおこなって効果的な声かけや関わり方

特性を理解し寄り添うこと

子どもだけではなく親の支援

発達凸凹やグレーゾーンでも道は開けることを

伝えていきます。

また、「どうすればわかりやすいのか?」

「やりやすいのか?」を考え

自分で作った便利グッズ、学習で役立つサイトを

紹介することで子どもたちに関わる支援者に

役立つ情報を発信していきます。

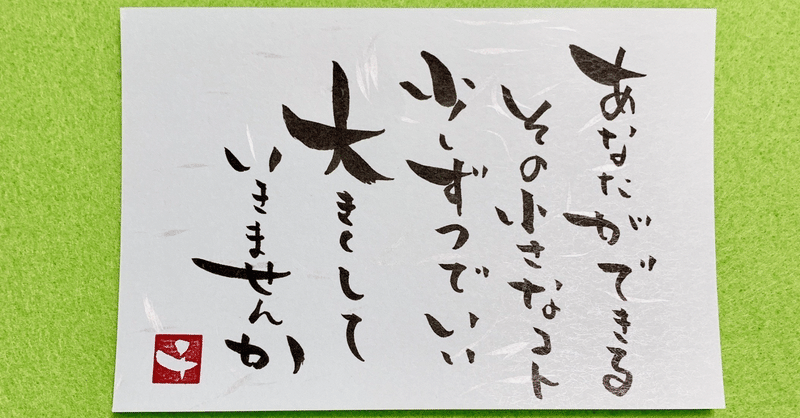

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?