記事一覧

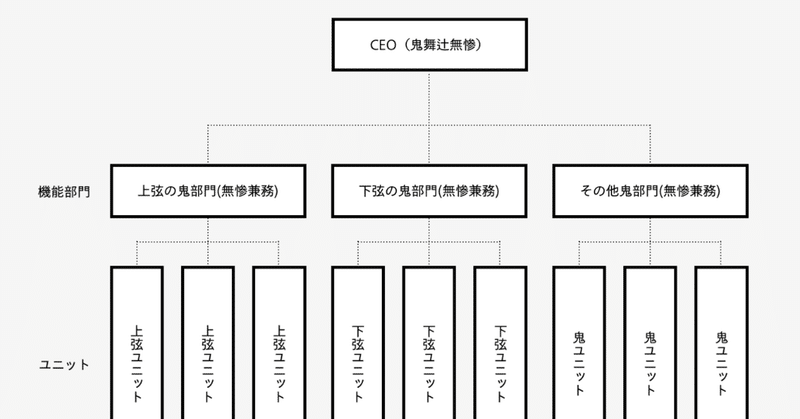

なぜ鬼は鬼殺隊に負けたのか?悪の組織の敗因を「組織デザイン」から分析してみる──『鬼滅の刃』『ダイの大冒険』『ドラゴンボール』

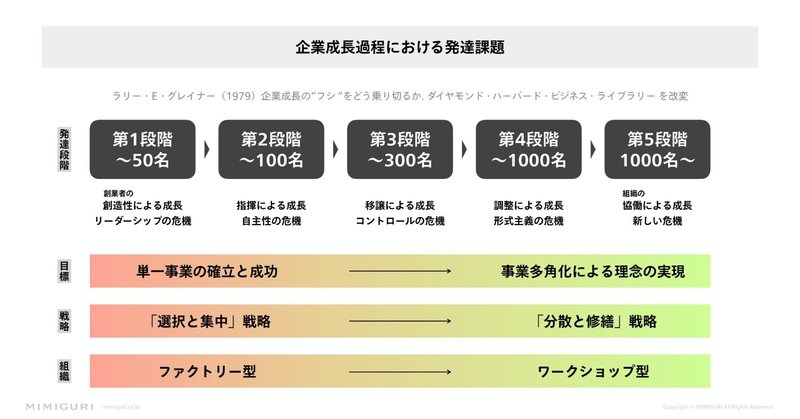

今回は少年漫画に登場する「悪の組織」を分析することを通して、組織デザインについて学んでいきたいと思います。以前、CULTIBASE Radioで配信し、noteにもまとめた「少年漫画から学ぶリーダーシップシリーズ」が大変好評だったので、その組織デザイン編も書いてみた次第です。 さて、多くの漫画において、「悪の組織」は最終的に主人公やそのチームの前に敗れ去ることになります。 もちろん、主人公たちが努力の末に大きく成長したことが、悪の組織を倒す原動力になっていることは間違いあ