庭仕事から人間社会の多様性を学ぶ

昨年の秋に「大地の再生」講座に参加して、うちの小さな庭の改造にも拍車がかかりました。

この講座に参加する前に高田宏臣さんの「土中環境」を読み、その哲学に甚く共感しました。

去年の秋から半年以上経って、どのくらい庭が変化し、何に気がついたかということをちょこっとメモしておこうかと思います。

水脈や点穴で空気の循環を後押し

去年、noteを書いてから、その効果がすごいと実感した水脈と点穴。

やればやっただけ応えてくれるな、と思ったので、思いつくままに穴を掘り続けました。

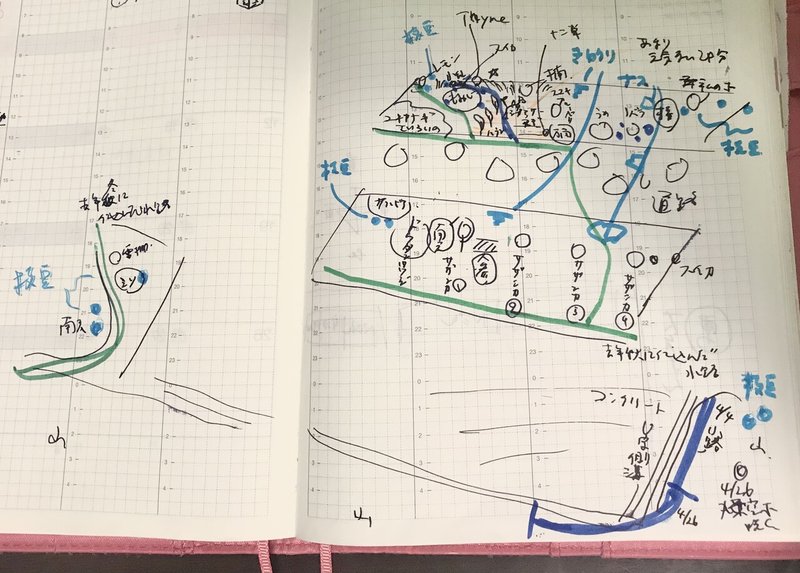

それが、こちらの図です。

緑と濃い青の線は水脈です。(10〜20cmくらいの溝を掘って、埋まらないように炭のチップ、木の枝、枯葉などを入れます)

ここに書ききれてないですが、それぞれの木の根っこの周りには点穴(直径5cmくらいの小さな穴)を掘っています。

水脈や点穴によって、空気の循環をよくする効果があるそうです。空気が循環すれば、水も循環し、土中の菌が増え、生き物が多様化していくという仕組みです。

具体的にどんな効果があったか

どの草木も、急に新芽がわさわさ出てきたり、花が咲いたり。なんというか、勢いが違うし、葉っぱの色艶、花の色が濃い。白詰草なんかはモッサモサになってます笑

苔も生えてきました。

植え替えたサルビアです。あちこちから新芽が出てきていますが、奥の緑の濃いのは今年に入って生えてきたもの。

心なしか、鉢植えの木も元気な気がします。同じ空気の対流の中にいるからでしょうか。

うちの庭だけでは飽き足らず、というか、裏山と庭は続いているので、自然裏山のヤブ状態も気になって、(よその土地だからあんまり派手には動けないのですが)山裾にちょっとずつ手を加えています。

こちらは、山肌に咲くマルハウツギ。山裾に水脈を作って10日ほどで花が咲きました。今まで花なんか咲いたことがなかったのに、です。

生物多様性

一番嬉しかったのは、野薔薇に花が咲いたこと。引っ越してきた当初、うちの庭はただの薮でした。とにかくツタやイバラ類がすごくて、手のつけようもないくらい。この野薔薇も、庭中に蔓延っていて、花も咲かなかったのです。

去年は薔薇を育てるのが上手な友人に聞いて、花が咲くずいぶん前から根っこやつぼみに竹酢液を薄めたものをシュッシュしたのですが、あまり芳しくありませんでした。

今年になってから、うちの庭では見たことのない虫が増えてきていました。

てんとう虫とか、ゾウムシとか、何かの幼虫とか。

野薔薇の周りにはミツバチがやってくるようになりました。

でも、この野薔薇、よく見ると、葉っぱは尺取り虫やアブラムシに食べられています。下の方はかなりやられています。

そこで改めて思いました。

こういうのが生物多様性っていうんだなと。

よく見れば、葉っぱがやられているところには花がありません。しかもそこは、葉っぱが密集すると、風の通りが悪くなるところです。

生物多様性とは、どんなものにも役割があるということ。無駄なものは何もないということだなと思いました。

人間社会の多様性

「ダイバーシティ」とはよく言いますが、結局、そこにいる人たち誰もが役割を担える社会、組織、企業になっていけばいいんだなと、野薔薇を見ていて思いました。

もし、自分にとって都合が悪くても、他に役に立つ何かがきっとあるはずです。

また、そのように多様性が活きる社会にするには、点穴や水脈を掘る作業が必要です。対処療法的に、肥やしや農薬を撒いたところで、悪循環を繰り返すだけです。

例えば、マネジメントする人にとっての力量とは、そういうことを俯瞰してみて、ここにもう一つ穴を掘ってみよう、とか、あっちの空気の流れが悪いから、水脈を広げてみよう、というのをタイミングや度合いを見ながらできるかどうか、なのかもしれません。

と、そんなことを思いながら、今日も枝豆やナスの種を蒔きました。

おいしいおこぼれが頂戴できますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?