【北方領土問題】南樺太と全千島諸島とが日本領です――『サンフランシスコ平和条約』の正しい解釈

2月7日は「北方領土の日」でした。これは安政元年(西暦1855年、皇暦2515年、仏暦2398年)2月7日に日本とロシア帝国の間で『日露和親条約』が締結され、得撫島と択捉島の間が日本とロシアの国境と定められたことに由来します。

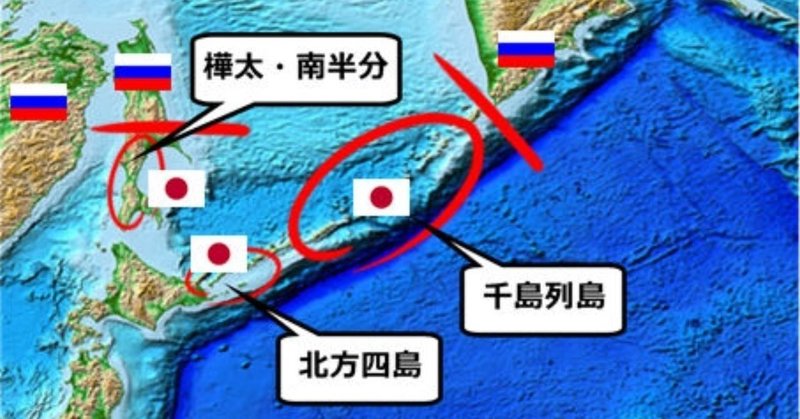

このことからも判るように、今の日本政府は『日露和親条約』の時の国境線(択捉海峡)を主張しており、択捉島以南の四島の返還をロシアに要求しています。

しかし、実は本来、我が国の国際法上の領土はそれだけでなく、千島諸島全域や南樺太も含まれるのです。

【基礎知識①】「千島諸島」の範囲

まず、日本政府が返還を求めている「北方四島」といっても、択捉島・国後島と色丹島・歯舞群島とでは全く意味合いが異なることについて説明します。

ここでよく問題になるのが「千島諸島(クリル諸島)」の範囲です。千島諸島というのは日本とロシアの国境地帯にある列島ですが、本来は

・国後島から占守島までの全ての島

を指し、択捉島と国後島は千島諸島に含まれます。しかし、日本政府は強引に

・得撫島から占守島までの全ての島

を千島諸島とし、択捉島と国後島とを千島諸島から切り離して解釈しています。

一方、ロシアはというと、これまた強引に

・歯舞群島から占守島までの全ての島

を千島諸島とし、色丹島や歯舞群島も千島諸島(クリル諸島)の一部であると主張しています。

本来の「千島諸島」の定義から行くと択捉島と国後島は千島諸島に含まれ、色丹島と歯舞群島は北海道の一部であると解釈するのが妥当です。

【基礎知識②】「9月2日」以降に何があったか

さて、さらに択捉島・国後島と色丹島・歯舞群島には違いがあります。それは、ソ連が占領した時期の違いです。

元々、南樺太・千島諸島・色丹島・歯舞群島は全て日本の一部でした。しかし、大東亜戦争の際にスターリンの命令でソ連がこれらの地域を日本から奪おうとします。

ここで昭和20年(西暦1945年、皇暦2605年、仏暦2488年)のソ連による日本侵攻の経緯を時系列にして見ましょう。

8月9日――まだ起源の残っていた『日ソ中立条約』をスターリンが一方的に破棄、ソ連が日本に宣戦布告、南樺太に侵攻。(沖縄に次ぐ二度目の本土決戦)

8月15日――大日本帝国軍の無条件降伏(軍隊の降伏)、停戦成立(但し、停戦と終戦は異なる)、ソ連軍との間では戦闘継続

8月18日――ソ連軍が千島諸島に侵攻

8月21日――占守島をソ連が占領

8月25日――南樺太をソ連が占領

8月28日――択捉島をソ連が占領

9月1日――国後島をソ連が占領

9月2日――日本が降伏文書に調印(ロシアはこの日を第二次世界大戦終結記念日とする)

9月4日――色丹島をソ連が占領

9月5日――歯舞群島をソ連が占領

このように、日本側で「停戦」と見做されている8月15日以降もソ連は日本へ侵攻を重ねたわけですが、これについては正式に降伏文書に調印する前ですから、歴史上は「よくあること」です。(口先だけの「停戦合意」ならば、支那事変の時も日本は何度も中国と行いましたが、それでも再び戦火は切られました。)

しかし、ロシア(旧ソ連)自体が「第二次世界大戦終結」としている9月2日以降に色丹島と歯舞群島は占領されたのです。

こうしたことから千島諸島の帰属とは無関係に、色丹島と歯舞群島が日本に帰属することは確実であると言えます。そのことを前提に、今度は『サンフランシスコ平和条約』の解釈へと行きましょう。

『サンフランシスコ平和条約』での南樺太・千島諸島の帰属

昭和27年(西暦1952年、皇暦2612年、仏暦2495年)に日本と連合国の間で講和条約である『サンフランシスコ平和条約』が締結されました。その中で、領土については次のように定められました。

第二条

(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。

(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。

(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

これにより、日本が千島諸島と南樺太を放棄した・・・ように見えますが、実はこれ、別の条文に重大な但し書きがありました。

第二十五条

この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

そう、この条約における「連合国」は『サンフランシスコ平和条約』に署名し、批准していたことを条件としています。そして、ソ連は『サンフランシスコ平和条約』に署名も批准もしていないのです。

結果、日本はソ連のために「いかなる権利、権原」も「減損され、又は害される」ことはないのです。無論、それには「千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原」も当然含まれます。

朝鮮半島と南樺太・千島諸島との違い

ちなみに、朝鮮(韓国)も『サンフランシスコ平和条約』には署名も批准もしていません。(当たり前です、日本と韓国は戦争をしていないのですから。)

では、朝鮮半島についてはどうなったのでしょうか?それについては先程の『サンフランシスコ平和条約』第25条にある「第二十一条の規定を留保して」という但し書きが意味を持ちます。

(ちなみに、法律や条約は但し書きこそが大切です。地の分は建前、但し書きに本音があるのです。ここでは割愛しますが、自衛隊が『日本国憲法』第9条に違反しないのも条文の但し書きとも言うべき記述に原因があります。)

第二十一条

この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

これにより、朝鮮(韓国)は『サンフランシスコ平和条約』第2条における権利を有することができ、朝鮮半島は独立することができたのです。

一方、南樺太・千島諸島には同様の例外規定は存在しないので、これらの地域は『サンフランシスコ平和条約』においても引き続き日本に帰属することになります。

『サンフランシスコ平和条約』第2条には「事情変更の原則」が適用される

それでは、『サンフランシスコ平和条約』第2条における「南樺太・千島諸島の放棄」は意味のない条文だったのでしょうか?

いいえ、違います。『サンフランシスコ平和条約』が締結された当時においては、政治的に意味のある条文だったのです。

それは『サンフランシスコ平和条約』の次の条文を見ると判ります。

第二十六条

日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。

言うまでもないことですが、ソ連は「日本国に対して戦争状態にある国」です。この時は既に冷戦がはじまっていたので『サンフランシスコ平和条約』の講和会議にソ連は呼ばれませんでしたが、将来的に『サンフランシスコ平和条約』と同じ条件でソ連と講和をすることが求められていたのです。

当然、その際に日本はソ連に対して南樺太・千島諸島を割譲することが義務付けられていたわけです。

が、この義務には時間制限がありました。再び条文を見てみましょう。

但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。

これは「事情変更の原則」を明文化したものといえます。3年もたつと事情も大きく変わります。もしもソ連(現・ロシア)が3年たっても講和条約を結ばないようであれば、日本はソ連(現・ロシア)に南樺太・千島諸島を割譲する義務はない、ということになったのです。

そして、実際、日本とソ連はその後3年の間、一切講和条約を締結しませんでした。これにより、日本はソ連(現・ロシア)に南樺太・千島諸島を割譲する義務は免除されたのです。

『日ソ共同宣言』で日本とソ連(ロシア)の国境問題は棚上げに

昭和31年(西暦1956年、皇暦2616年、仏暦2499年)に日本とソ連の間で一応の講和条約である『日ソ共同宣言』が締結されました。そこでは次のように記されました。

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。

これにより、日本とソ連の間の戦争状態は正式に終了しました。一方、領土問題については棚上げのままでした。

9 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。

ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。

これにより、明らかにソ連の領有に正当性のない歯舞群島と色丹島が将来日本に返還されることは合意されましたが、『サンフランシスコ平和条約』第2条の規定が既に事実上執行している以上、南樺太・千島諸島の帰属については改めて正式な平和条約締結の際に議論しなくてはなりません。

そして、色丹島と歯舞群島の返還についても平和条約締結以降のこととされ、全ては平和条約が結ばれた後の話とされたのです。

結果、今に至るまで日本とロシア(旧・ソ連)の間で平和条約は締結されていません。

南樺太・千島諸島全域の返還を堂々と主張するべき

日本政府としては南樺太・千島諸島について曖昧な態度をとっています。

地図帳で南樺太・千島諸島が、日本の色でもロシアの色でもなく、白色に塗られていることに気付かれた方はおられるでしょうか?実は、それが今の日本政府の立場なのです。

しかし、日本政府はそんな曖昧な態度でお茶を濁すべきではないでしょう。堂々と南樺太・千島諸島の領有権を主張するべきです。

念のために言うと、領有権を主張したからといって、直ちに戦争にはなりません。領土紛争のある国など、世界中に沢山あります。

言うだけならばタダです。逆に、言いさえもしなければ、問題を解決する気がないと思われても仕方ありません。

現在、プーチン大統領は色丹島と歯舞群島すらも返還しない、というような姿勢を見せています。それを黙って見ているだけでよいでしょうか?

まずは南樺太・千島諸島の返還を主張し、その上でロシアと時間をかけて、ゆっくりと交渉するべきです。言うべきことは言って、喧嘩はしないのが大人の対応であり、言うべきことを言わずに強者に媚びを売るのは卑怯者の生き方です。

ここまでお読みくださり、本当にありがとうございます。 拙い記事ではありますが、宜しければサポートをよろしくお願いします。 いただいたサポートは「日本SRGM連盟」「日本アニマルライツ連盟」の運営や「生命尊重の社会実現」のための活動費とさせていただきます。