#2:メタボリズムに見る、国際宇宙ステーションの未来

この投稿は、宇宙産業の今とこれからをビジネスとデザインの視点から読み解いていくニュースレター「Leonov」のVol.2の転載です(9月28日配信)

2030年に寿命を迎える国際宇宙ステーション。これまで運用してきた各国の宇宙機関はステーションをいきなり見捨てるのではなく、民間企業に引き継いでもらう計画だ。今回は、新陳代謝する宇宙ステーションの未来を読み解いていく。

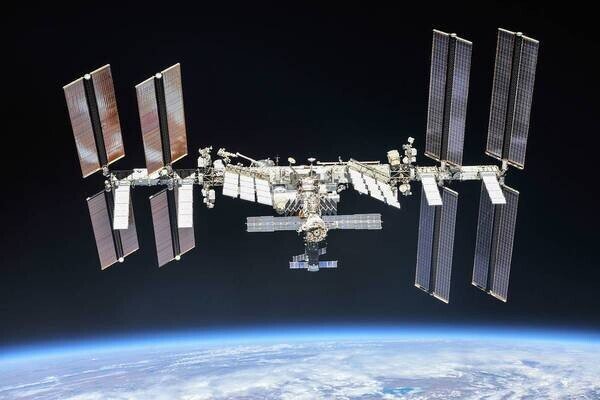

米国、ロシア、日本、カナダ、欧州の国々が共同で運用している国際宇宙ステーション(ISS)。1998年に軌道上で組み立てが始まって以来、地球と宇宙の観測に加えて、宇宙環境を利用したさまざまな研究や実験が行われてきた。

しかし建設から20年経ったいま、壁の穴やハードウェアの不具合などといった老朽化が進んでおり、各国の宇宙機関は年間膨大なコストをかけて運用している状態だ。そこでNASAと欧州宇宙機関(ESA)は、2030年を目処にISSの運用を終了する計画を発表した。

こうした背景から、NASAは今年の3月、新しい宇宙ステーションを建設する民間企業を募集するCommercial LEO Destinations (CLD) プログラムを発表した。選ばれた企業には、総額$400Mの開発資金が与えられる。そして先日、NASAの商業宇宙飛行チームのディレクターであるフィル・マカリスターは「12社くらいから提案書をもらっている」とCNBCの取材に答えている。選定企業は今年中に発表される見込みだ。プログラムがうまくいけば、年間10億ドル以上の経費削減が期待できるという。

これからは、NASAをはじめとした宇宙機関は宇宙ステーションのオーナーではなく、ユーザーとして利用していくことになるだろう。そうすれば、各国の宇宙機関は地球観測技術や、月やその先の惑星への科学探査により多くの予算を割り当てることができる。

宇宙ステーションの新陳代謝

宇宙ステーションの建設にはいくつかの方法がある。ひとつは、自立型のステーションを軌道上に打ち上げる、あるいは別々に打ち上げたパーツを軌道で組み立てていく方法だ。ISSや、現在中国が新しく建設中の宇宙ステーションがそれにあたる。

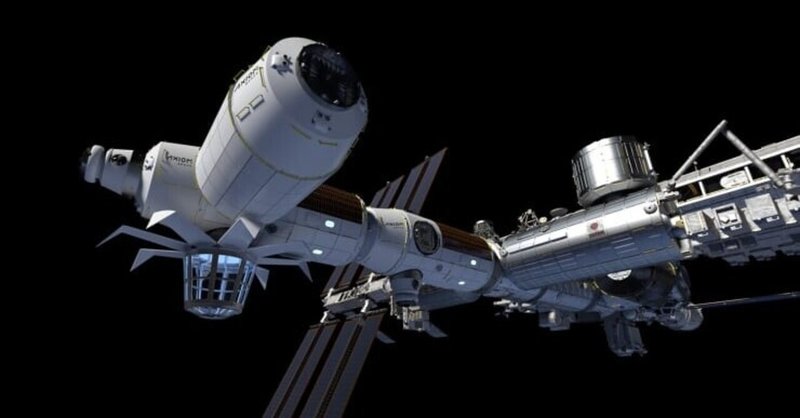

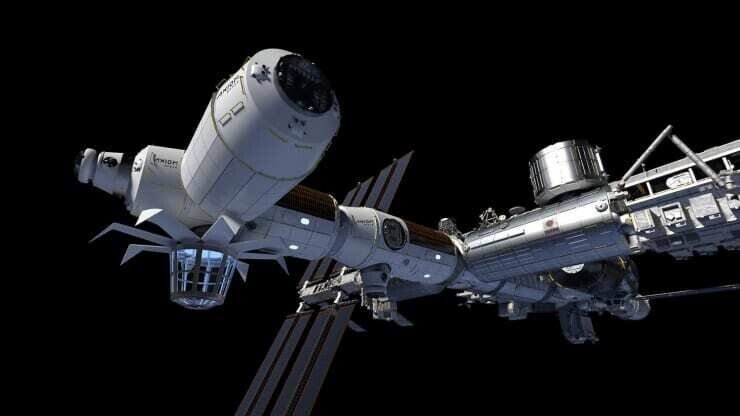

もうひとつは、ISSを拡張するカタチでモジュールを取り付ける方法だ。ヒューストンに拠点を置くスタートアップAxiom Spaceは、24年後半に独自の居住モジュールをISSに取り付ける計画を立てている。先述のCLDプログラムとは別に、同社はすでにNASAから総額$140Mの支援を受けている。ISSの運用が終了したあとは、分離させて単独の滞在用ステーションとして運用していく予定だ。

このアプローチは、60年代に日本で始まった、文明の成長と変化に呼応しながら有機的に更新される都市像を説く建築思想「メタボリズム」を想起させる。そして、この思想を具現化した代表的な建築として中銀カプセルタワービルがある。メタボリズム運動の中心人物の一人である黒川紀章によって設計され、1972年に竣工したこの建築は、140基の取り付け・取り外し可能な居住カプセルから構築されている。居住者によってカプセルの使い方もさまざまだ。レコードコレクションを飾る部屋、オフィス、さらには茶室など、外見は同じでも建物内には多種多様な空間が広がっている。当初の計画では、週末にカプセルをトレーラーに乗せて山奥へ旅に出られるホモ・モーベンス(動く民)の家もイメージされていた。

残念ながら竣工後50年近くになった現在までカプセルの「新陳代謝」は一度も行われていない。そして、老朽化や安全性の課題を抱える中銀カプセルタワーは、今年3月についに解体が決定した。しかし、解体後はカプセルは美術館・博物館に寄贈されたり、宿泊施設として再活用される計画が進んでおり、その思想は引き継がれていくとされる。

「機能を発見」できる余白

メタボリズムの旗手であった菊竹清訓は著書「代謝建築論―か・かた・かたち」で、「<空間は機能を捨てる>ことによって、かえって人間の自由にふるまえる空間が見いだせる」と述べている。建築は時間の経過とともにその機能と形態の関係性が失われていくため、人々が「空間に自由に機能を発見し、独自の選択にしたがって機能させる」デザインが必要だと説いたのだ。

いまやISSも中銀カプセルタワーと同じように老朽化に悩まされ、20年間果たしてきた実験ラボという機能に変化が求められている。古い細胞が新しい細胞に入れ替わるように、新陳代謝をしていく時が来たのだ。これからはAxiom Spaceのような民間企業のモジュールが取り付けられ、利用者の増加と需要の多様化に対応しながら機能や空間が更新されていくだろう。

上下左右という概念もない無重力環境は、機能だけでなく常識も捨てた空間とも言える。同時に、宇宙という極限環境で人間が安全に生活できる設備も必要だ。そのような空間において何を共通インフラとし、何を取り替え可能にするのか。そして、滞在者が自分なりの機能を見出せる空間の余白をどうデザインしていくのか。

特に、リソースが限られている宇宙では材料と空間の再利用も鍵となる。今後打ち上がるモジュールは生命維持装置などの基本的な設備を搭載しつつも、居住スペース、実験ラボ、レクリエーション、温室栽培、撮影用のスタジオ、テストキッチンや必要に応じて独立飛行できる移動式ホテルなど、滞在者が利用目的に応じて更新できる空間デザインが求められるだろう。

これからの宇宙インフラを築いていく設計者は滞在者も建造物も生命体と捉え、宇宙経済の発展に呼応できる可変性や増築性を組み込んだ建築思想を持つことが大切だ。2024年にAxiom SpaceがISSに取り付ける空間モジュールは、そんな未来の可能性を繁殖させる”新しい細胞”なのかもしれない。

<画像クレジット>

ヘッダー、2枚目、4枚目:Axiom Space

1枚目:NASA

3枚目:中銀カプセルタワービル 保存・再生プロジェクト

もっと詳しく読む

この投稿は、宇宙産業の今とこれからをビジネスとデザインの視点から読み解いていくニュースレター「Leonov」のVol.2の転載です(9月28日配信)。興味を持たれた方は、下記リンクよりぜひご登録ください。毎月2回の配信を予定しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?