初めてのマネージャー of マネージャーが使える3つの型

タクシー配車アプリ「GO」でお馴染みの株式会社Mobility Technologiesで人事をやっている辻本です。あと、EVeMというベンチャーマネージャーを養成する実践的トレーニングプログラムで認定トレーナーをやっています。

今日はEVeMの長村さんが書いたnoteであるベンチャーマネージャーのマニュアルの中から、初めてマネージャー of マネージャー(マネージャーをマネジメントする)になったときに特に使える型を紹介したいと思います。

初めてのマネージャー of マネージャー

現場マネージャーをやっていた方が現場マネージャーを取りまとめるマネージャーに抜擢される!

というのはその人にとっても成長チャンスですし、会社としても勢いがでるのでとっても良いことですよね。

基本現場マネージャーだろうかマネージャー of マネージャーだろうが型は同じなのですが、力を入れるべきポイントが変化します。

私自身はそれに気づかず、同じ力感でマネジメントした結果、

「(現場マネージャー)私ってマネージャーなんですかね?マネージャーやっている意味あるんですか?」

「(メンバー)中途半端に現場ヘルプ入るくらいならこのタスクできる人連れてきてくださいよ」

とメンバー、特に現場マネージャーに大きな負担をかけてしまってました。ごめんなさい。(実際はもっと優しく話してくれてます)

試行錯誤の末、ようやく力点の違いが少し分かってきた上で、改めてベンチャーマネージャーのマニュアルを読み返すとその中から特に役立つものがあるので、それを3つ紹介させて下さい!

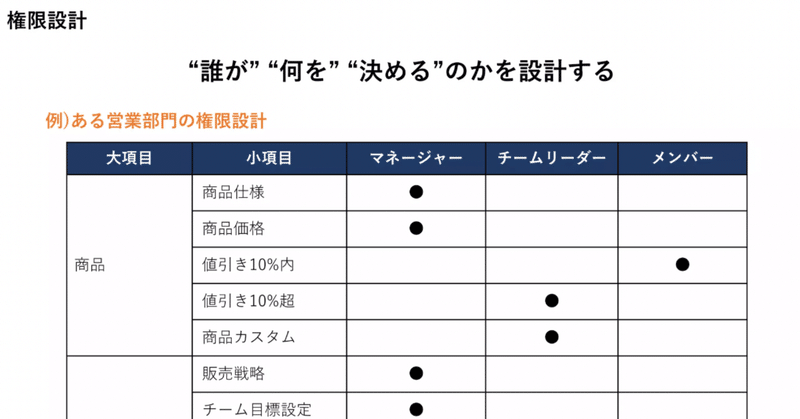

使える型①:権限設計(p68-71)

現場マネージャーとマネージャー of マネージャーとの間で起こる問題の8割(体感)は権限問題から来ます。

特に現場マネージャーから抜擢されてマネージャー of マネージャーになったときは、特に自分が現場をよく知っている、かつ成果を残せる自信もあるので、現場マネージャーの権限が少なくなる傾向があります。

往年のスタートアップ界隈の古典?でクソジーコ問題というのがあり、度々引用されていますが、要はそれと同じことはそこかしこで起こっております。

(個人的には鹿島でプレイしているジーコも大好きだし、ジーコ監督時代の日本代表が一番好きなので、ネーミングにはモヤッとしますがわかりやすいので取り急ぎ引用してみます)

さらに、よりたちの悪いケースは自分の好き嫌いで権限配分を変えてました。歪んだ権限でチームを任される現場マネージャーはたまったもんではありません。

私まさにこれをやってました。

自分と相性が良いメンバーの領域にはズカズカ入っていって、仕切り出したかと思えば、あまり絡みがないメンバーとの領域は任せた!と

徐々にマズさに気づくのですが、本当にそのタイミングで当人(私)に悪気は全くなく、現場マネージャーの負担を肩代わりしてあげてるくらいに思ってました。(恥)

とはいえ、逆に全部任せた!!として全然フォローなしみたいなパターンに振れがちですが、これはこれで現場マネージャーに対して適切なタイミングでのヘルプが出せなくなってしまいます。

じゃあどうすればいいの?ってなるのですが、そこで使えるのが権限の可視化。(↓ p68参照)

まず、権限を決めていくのではなく、まず権限をとにかく細かいところまで書き出す。無心でタスク棚卸し感覚でやります。

次に、作った後まずは一回適当に作る。バランスとか誰がどう思うとか考えすぎずに一旦作る。そうすると大抵自分に残っているものが多くなります。

で、ここがポイントですが、それを他人にレビューしてもらう。他人はほんと誰でもいいです。鏡に映った自分でもいいくらい。たった2つの質問をしてもらうだけでいいのですから

なぜ渡せないと考えているのか

(渡せないなら)どんな条件が揃えば渡せるのか

第一段階として、渡せないと考えているのが案外自分のこだわりであり、成果とは関係なかったりすることに気づきます。さらに今渡せなくても、渡せるようになるため、こうしようとネクストステップができるので、現場マネージャー側と合意形成もやりやすくなります。

使える型②:組織体制パターン(p50-55)

業務は権限移譲できるのですが、チーム作りについては権限移譲ができません。

いきなりそれがメインタスクになります。

それで慌てて、採用だー面接だーとなると、自分と似た人ばかりを採用しようとします。

え?だめなの?となりそうなのですが、絶対ダメというわけではないです。が、結構あっさり行き詰まります。

まず、これ得意不得意が似てくるので、不得意が埋まらない問題が起きるんですよね。さらに自分の不得意な部分が得意だった人から退職意向とともにこう言われるのです。

「この組織では自分が活躍していけるイメージが持てなかった」

思い出して心が傷んできましたが、そうならないためにまずは、1年後の組織図を作るというのにチャレンジしてみるのはおすすめです。簡単に書けそうに思えて結構難しいなと感じると思います。

会社においてどういう役割をチームが果たすべきなのか

1年後にはどういう役割を期待される可能性があるのか

いまのメンバーはどんなタイプが多いのか

など把握しなければならない情報がいっぱいあるのです。それを書くために色々な人と話していくことでこれが実際の採用のシーンでとても役に立つことになります。

使える型③:コーチング(p34)

現場でプレイングしながらだと、ティーチング中心でも問題ないことが多いですが、マネージャー of マネージャーになるとそのやり方が通用しなくなります。

で、同じようなやり方をしようとしておきるのが現場の情報を根掘り葉掘り聞く尋問型1on1です。

(現場マネージャー)「A案で行こうと思います」

「なんで?」

「Aさんはなんて言ってたの?」

「この数字の最新は?」

「資料見せて」

そして、挙げ句「議論ミーティング呼んでおいて」

これでは結局判断というのは自分がやっているし、しかも現場の情報は2次情報で精度は落ちるし、何よりまた尋問型1on1をされる側が無力感を感じて憂鬱になります。

相手の中に答えがあると信じ、質問を通じて相手に気づきをあたえ、相手が自分で答えを見つける手助けをするコーチングが必須となります。

(↓p34になります)

で、これの一番の罠は相手に答えがなかった、もしくはたどり着けなかった場合はどうするのか?

コーチングが大事と頭ではわかっていても、だんだんとじれったくなって無意識のうちに尋問型1on1に移行してることがあります。で、終わったあとに

「あぁ、やってしまった。。次こそは」

と、コーチングにしようと思うがじれったくなって気づいたらまた尋問してしまう。

とそれを繰り返しているうちに現場マネージャーは結局どうせまた尋問されるんだろと思って最初から質問に真剣に答えない。やがて大事な信頼関係が崩壊してしまいます。最初から全てに答えがあるケースではないと思うので、トライアルアンドエラーは大事ですが、それで信頼関係が崩壊してしまっては元も子もないです。

なので、ポイントとしてはコーチングの途中で答えがでないなとなった場合は、明確に切り替えポイントを作った上でティーチングに移行する。

マニュアルに書かれているような形で問いを投げてもなかなか返ってこない場合、返ってきてもアクションプランにつながらない場合などは切り替えポイントを作って、ティーチングに移行します。

一応、私の切り替えポイント定番セリフを晒しておきます。

「ありがとう、このケースめっちゃ難しいよな。。。俺も一緒に考えたいからいくつか情報教えてもらってアイデア出してもいい?」

さいごに

今回はベンチャーマニュアルの中から初めてマネージャー of マネージャーになったときに特に使える3つの型を紹介させてもらいました!

noteやSlideShareでもいいですが、それらも載っている書籍もあるので興味がある人は是非手にとって見てください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?