ゲーム書籍の極北「クソゲー白書」を読み直してみる

ゲームの歴史を語る本が(色々な意味で)話題になっている昨今。自分は件の本をまだ読んでないので語る資格も何も無いのだが、それはそれとして昔から「いやこれ作りが雑すぎるでしょ?」って読者がツッコミ入れるようなゲーム書籍は時々見かけたりしたものである。

そんな中でも自分が印象に残っている1冊が「クソゲー白書」というゲーム書籍だ。発行は1998年。少し前には「超クソゲー」「悪趣味ゲーム紀行」といった変わり種のゲームを紹介する書籍が登場し、いわゆるクソゲー・バカゲーブームがゲーマーの一部で巻き起こっていた頃である。

機を見るに敏とばかりに、いち早くクソゲー・バカゲーというテーマに取り組んだ。そのフットワークの軽さは賞賛されるべきだろう。当時ネット上で人気だったバカゲー・クソゲー紹介サイト「”FUNNY” GAMER’S HEAVEN」と「糞藝研究所」を紙媒体へ引っ張ってきた狙いも客を呼ぶうえでは正しい。両サイトとも2023年現在は消滅しているため、図らずも往時を確認できる歴史的資料となった点も今となっては評価の対象足り得るかもしれない。

だが本書で評価できるのはせいぜいそれぐらい。肝心の中身はゲスト寄稿を除けば「クソゲーの酷さをあげつらえば笑いに繋がるだろう」と言わんがばかりの底の浅さが見え隠れしている。

折角のアンケートを自ら投げ捨てるスタイル

「クソゲー白書」のメインコンテンツとなるのは、ゲーマー400名へのアンケート。クソゲーだと思うゲームとその理由を複数可で自由筆記してもらい、結果的に1059件の有効回答を得たとしている。精度の高いアンケート調査には一般的に400サンプルが必要とされることが多いため、この数自体には問題ないと言えるだろう。

ところが本書、せっかくの信頼が置けるデータをRPG、格闘ゲーム、アクション、シミュレーション、シューティング、その他に7分割してしまっている。つまり実質サンプル数は1/7、ジャンルによっては票数がそれほど集まらなかったものもあるため、例えばアクションなら1位の得票数が5票(しかも2作品が同率)という悲惨な結果になってしまっているのだ。いや票が少なすぎるって誰か途中で気づこうよ…。

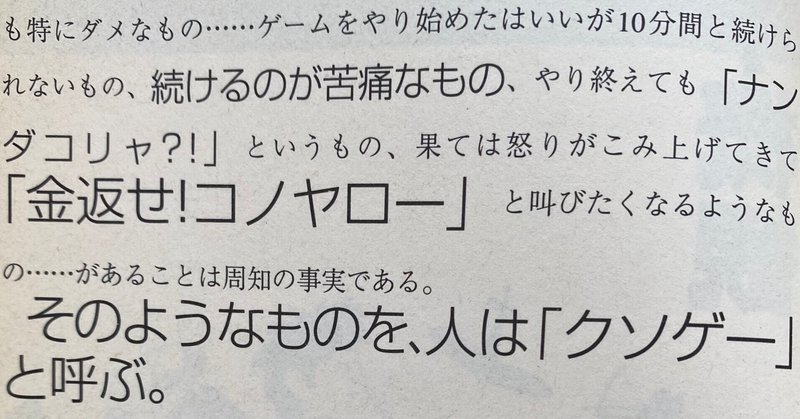

この時点でデータとしては信頼できないものに成り下がっているわけだが、寄せられたコメントもまた香ばしい。精一杯言葉を選ぶなら、率直で純朴すぎる意見がこれでもかと並んでいる。「ゲームじゃない」とか「金返せ」とか「欲情できない」(ときメモに対して)とか。

強いてこのアンケートに存在価値を見出すとするなら、当時スクウェアを嫌うユーザーが一定数居た事実が分かる点だろうか。RPGの1位〜4位までをスクウェア作品が独占、格闘ゲームでも「ブシドーブレード」「TOBAL No.1」がワンツーフィニッシュを決めており、良くも悪くもゲーマーに注目されていたことがうかがえる。これはこれで時代を写す鏡だったのは確かだ。…恐ろしく偏向した形で写していたとはいえ。

誤解と偏見に満ちたクソゲー用語辞典

サブコンテンツとしてアンケートの合間に挟まれているのは「クソゲー用語辞典」と銘打ったコラム。まぁアンケート部分がボロボロとはいえ読み物が充実してるならまだ救いは…と思えるが、この部分こそ本書のゲームへの知識の浅さを体現している問題児なのだ。

短い内容ながらも120以上と項目が多岐に渡っていること自体は頑張っていると言える。しかし、その中に少なくない数「こんなの初めて聞いたんですけど…」と言いたくなるような内容が混ざっているのだ。例としてコラムの1つ「ピンクレディ効果」を引用してみよう。

人気の絶頂にあるときに、無愛想に振る舞ったり、天狗になったり、意地悪したりしていると、人気が落ち始めた途端に「急降下」するという効果。(中略)定かではないが、歌手のピンクレディーがそうだったと言われる(すいません、歌謡曲とか全然聞きません。今も、子どもの頃も)。任天堂にこの効果が生じればいいな、などと心密かに思っているゲームメーカーやデザイナーは……たぶんいるんじゃないかと思います(って急に敬語)。

…もうなんか打ち出してて頭がクラクラしてきたが、そもそもの話として「ピンクレディ効果」なんて言葉はネットで検索した限り存在しない。いや正確にはあったが、ヒット曲「UFO」の両手両足を使った振り付けになぞらえ本業を2つ持つことで相乗効果を生むというもので、全く別物である。つまりこのコラム、誹謗中傷スレスレな形でピンクレディーを語ったうえ、それをダシに任天堂を糾弾するという、ド外道な離れ業をやってのけているのだ。誰に向けたか分からないカッコ書きの言い訳の寒さすらどうでもよくなる無責任っぷりである。ピンクレディーと任天堂からダブルで訴えられたらいいのに。

コラムは複数人で担当したのか、一方で妙に心理学にかぶれた項目も散見される。確かにゲームを心理学的側面から捉えるというアプローチは面白い試みではあるだろう。…内容が的外れでさえなければ。例として「暗喩」から引用しよう。

圧倒的な人気を博した多くのゲームでは、ゲーム中のキャラクターやアイテムなどの設定が、何らかの欲求などの「暗喩」となっている場合が多い。たとえば、「落ちゲー」の項目でも述べたが、「ぷよぷよ」に代表される落ちゲーは、「便秘」の暗喩となっている(だから女性に人気だというわけだ)。(後略)

いやもうどこから突っ込めと…。とりあえず今出そうものなら活発なフェミニズム団体に即刺されそうなトンデモ言説ではある。「述べたが」などと書いてある落ちゲーの項目がこの30ページほど後に出てくるあたりも密かにポイントが高い。

この他にもコラムには「深層構造/表層構造」「万能感空想」「トリビアリズム」「スコポフィリア」「黄門パターン」「ドラボパターン」といった、少なくとも他のゲーム書籍では聞いたこともない項目が目白押し。まぁ気になったからといってAmazonとかで買って読むことは決しておすすめしないが。

真の狙いは読者アンケートにあった!?

そんな散々な内容の「クソゲー白書」ではあるが、実は続刊を出そうとしていた形跡がある。アンケート葉書の宛先が「クソゲー白書2」行きなのだ。

葉書裏面にはクソゲーと思ったゲームとその理由を問う設問があり、本書付録の「クソゲー理由リスト」には、アンケート結果を次回刊「クソゲー白書2ーー読者怒りのおたけびーー」の基礎資料とする旨も書かれている。

確かにアンケート葉書が順調に集まれば、幅広い年齢層かつ400人を超えるであろうゲーマーの生の声が手に入るわけで、それは間違いなく価値も読み応えも十分なデータになるだろう。むしろ読者アンケート収集こそが本懐で「クソゲー白書」の出版は前哨戦に過ぎなかったのでは?と邪推すらしてしまう。

もっとも、その目論見が絵に描いた餅に終わったことは歴史が示す通り。25年経った今も続刊は登場していない。残されたのはゲームへの知識も愛も半端な書籍が出たという哀しい事実だけだ。

さて今、ゲーム書籍は、それに関わる人達は「クソゲー白書」を笑い飛ばせるのだろうか?仮にもその分野の末席に居た人間として、そうであれかしと願うほかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?