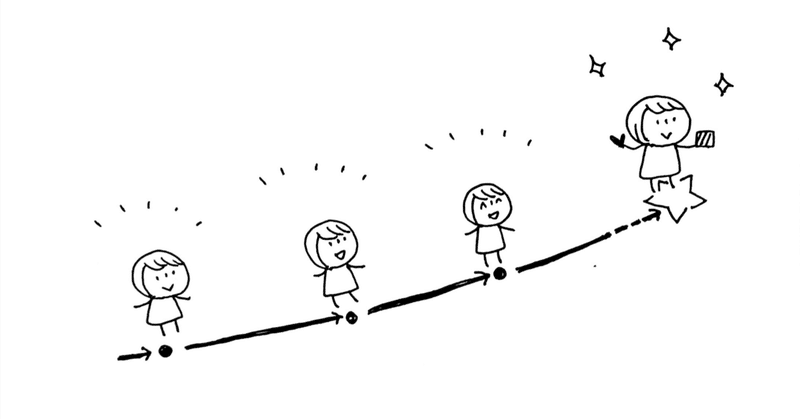

長所が短所をカバーする!「できる」とは、複数の力が合わさることなのです!

昨日の記事で、長所を伸ばして短所をカバーするのが絶対いいと書きました

それは、発達とか成長とか、出来ないことが出来るようになるというのは実は複雑に力が合わさることで次のステップへ行くことが出来る

そのことを、ちょっとどいうことなのか具体的な場面で説明をしたいと思います

障害児の保護者ニーズで、「この子はすわることが出来ないのですよね、だから座る練習をしています」・・・なんて話を聞きます

座ることの練習ってなんでしょうか?

確かに出来ないことを出来るようきるようにするためには練習が必要なものもあります

しかし、”座る”ことは練習で身に着けるものなのでしょうか

ここで、最初に書いた”複雑に力が合わさる”という説明をしたいとおもいます

私が支援をする時に座ることが出来ない子どもをまず見るときには、

身体を見ます

そして歩き方を見ます

何故かって?

座るためには座る筋力が必要

なのです

背筋や正中線、ボディーイメージ・・・まぁ自分の身体を自分で支えることが出来るのかってことです

次に見るのは机といすの状態

その身体にあった、机と椅子なのか?

(筋力が低ければ低いほど大切になります、持続への影響は多いです)

次は理解との兼ね合いですが

目的的行動ができるのか?

要は、〇〇をするために椅子は座るものです

椅子というは座るために座るという行為をするのではなく、食事とか本を読むとか、休憩をするとかです、そんな目的的行動に結び付けることが出来るのかということです

その次に障害特性などを考えていきますが

以上のように、身体や環境、目的的行動が合わさった時に座るという行動に至ります

ということは、座るということは練習という形に置き換えて”座る”を覚えた場合は、座ることが出来るが、本来の目的である”座る”ではなく訓練されたまるで、一芸てきな”座る”になりませんか?

椅子は座るものだという理解に繋げる意味付けのための座るは必要ですがね

以上のように、力というのは”複雑に力が合わさる”ことが必要で、様々な角度で物事を見ていかなければ、生きた力にならない、そこでしか発揮できない”形”で終わってしまう可能性があります

私たちだってそうでしょ?

座るときは必ず目的があるんです

子どもだって同じです

本当の意味の座るを知ると、それは一生の理解へ繋がります

生活を丁寧にみて、子どもたちに生きる力を培うということは、そういう事ではないでしょうか

子どもに寄り添い今からも、生活を丁寧に見てきたいですね

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?