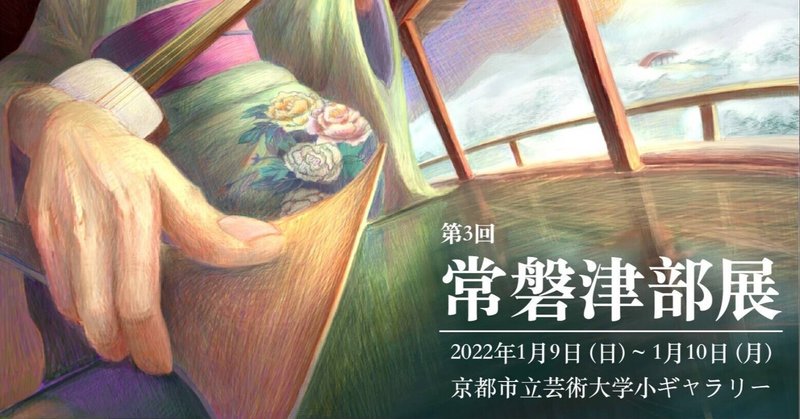

第3回京芸常磐津部展

京都市立芸術大学 作品展が終了しました。

常磐津部でも、今年度の活動を振り返って部展を紹介しようと思います。

今年度は年に一度の公演機会である芸祭が開催できなかったので、部展が私たちにとって唯一の発表の場となりました。

以下、2021年度の部展の様子を簡単にレビューします。よろしければお付き合いください。ちなみに部展の様子は、京都芸大ギャラリーガイドでも紹介されています。

http://www.kyogei-ob.jp/kgg/?p=9079

毎年恒例となってきた京芸常磐津部展

記念すべき第3回目も、例年のように学生が「常磐津」をテーマに制作した作品が並びました。「芸大kabuki」の舞台公演ができない中、今年度は代替としてビジュアル制作に力を入れ、多方面からの協力を得ながら活動できた点が大きいと言えます。

水井晴香《滝夜叉》(左)、大塚ゆず《如月》(右)

「芸大kabuki」の演目『将門』に登場する滝夜叉姫の衣装。正体を明かす前《如月》と後《滝夜叉》のイメージで制作され、描かれた各モチーフは物語の伏線に繋がっています。常磐津部の紋が隠れているのもポイント。

今回は合同会社森林堂様にて、学生のデザインを反物にデジタルプリントしていただき制作しています。森林堂代表の森真琴さんは本学出身という縁もあり、制作や作品撮影などにもご協力いただきました。衣装の最終的な仕立てにはこどものきもの様にご協力いただいています。学生のみで制作していた例年とは違い、多方面から協力を得て高いクオリティを目指して制作した渾身の一作です。

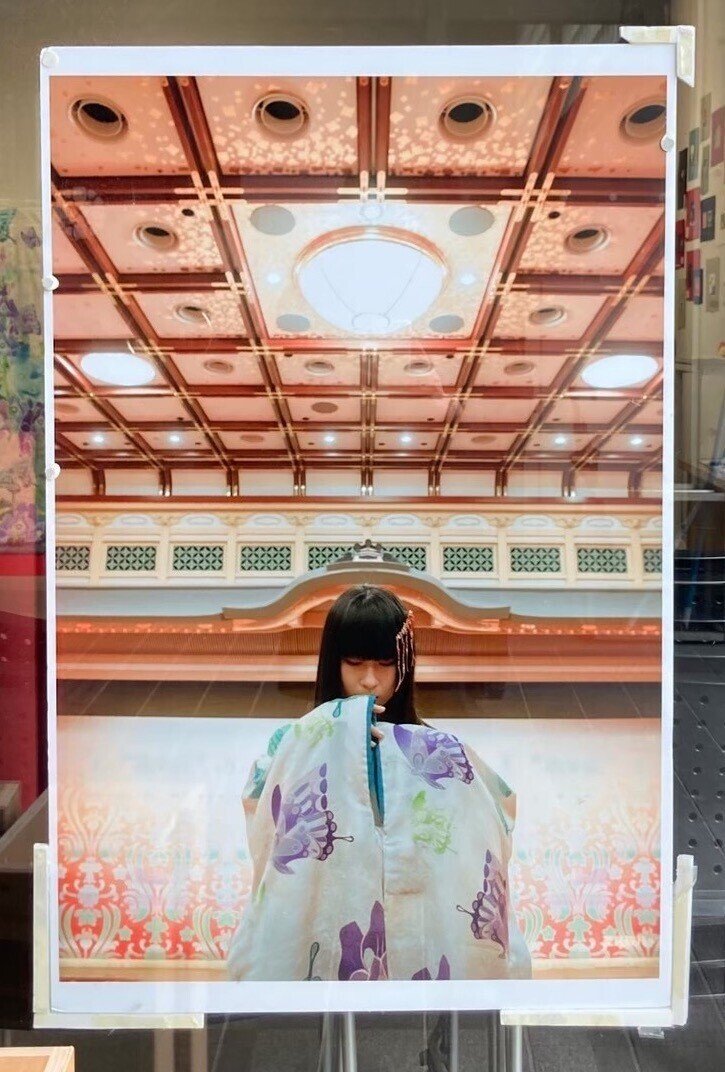

清水花菜《解語の花の立姿》(撮影協力:南座)

「芸大kabuki」のビジュアルとなる滝夜叉姫と光国の写真作品。煌びやかな如月と、殺気立つ滝夜叉の鮮やかな対比が魅力的です。役者の刹那の表情を的確に捉えています。カメラマン、役者、スタッフの力のもと、常磐津部らしい新たな世界観を創り上げました。

撮影は南座様に場所をご提供いただきました(*南座『秋の舞台体験ツアー』にて撮影させていただきました)。芸術文化を発信する歴史ある劇場で、部員一同で作品制作に関われたことを大変うれしく思います。上村淳之先生監修の緞帳と学生作品が並び、京芸の世代を越えたコラボレーションともなりました。

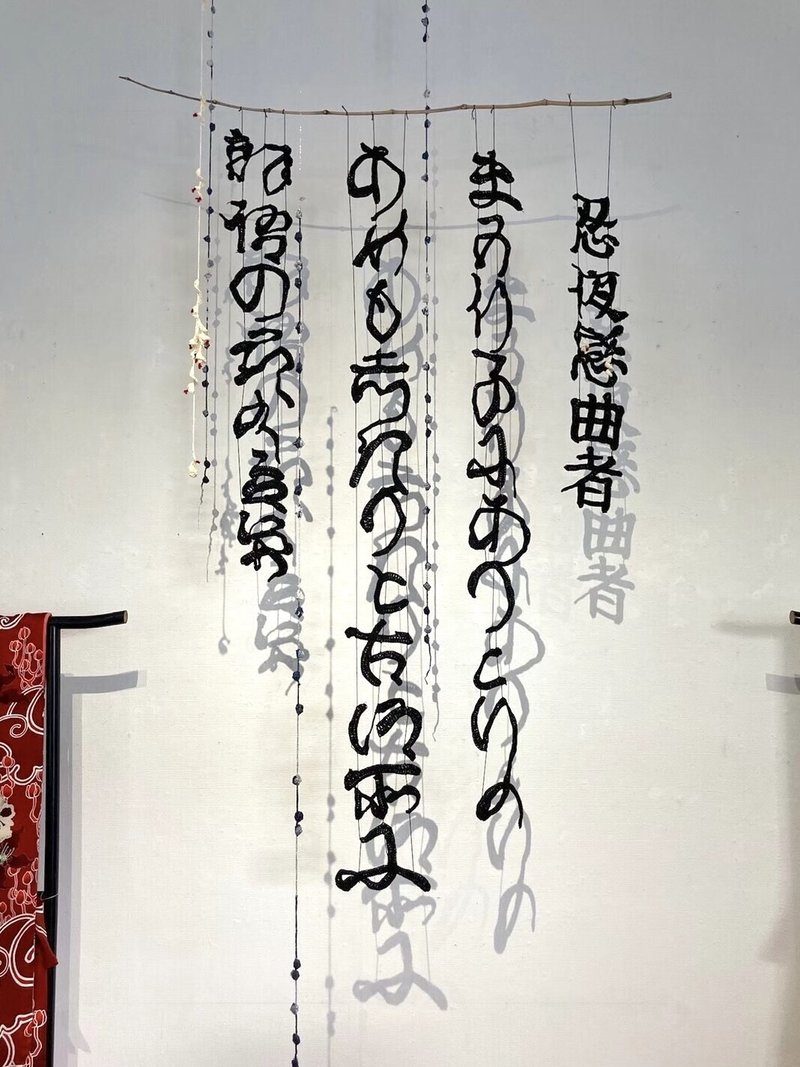

岡本佳那子《はじまる》

『将門』の歌い出し「夫れ五行子にありといふ…」の文字を毛糸で編んだ立体作品。くずし字の歪んだ形状が、毛糸という柔軟な素材と上手くマッチしていて驚かされました。立体化されることで、譜面に書かれたくずし字の形の美しさに気づかされます。影まで美しい作品です。

中辻真尋《常磐津部ってなんだ》

常磐津部の日常や舞台の様子を絵画化した連作。切り取られた日常風景からは部活の和やかな雰囲気が伝わってくるようです。小作品ながらも筆が細かく美しいので見応えがあります。毛描きは必見。

中辻真尋《扇子》

滝夜叉姫の扇子。実は水流に常磐津の紋が隠れています。こちらも森林堂様の協力を得て制作させていただきました。写真作品に使用されていますが、普段にも使えます。

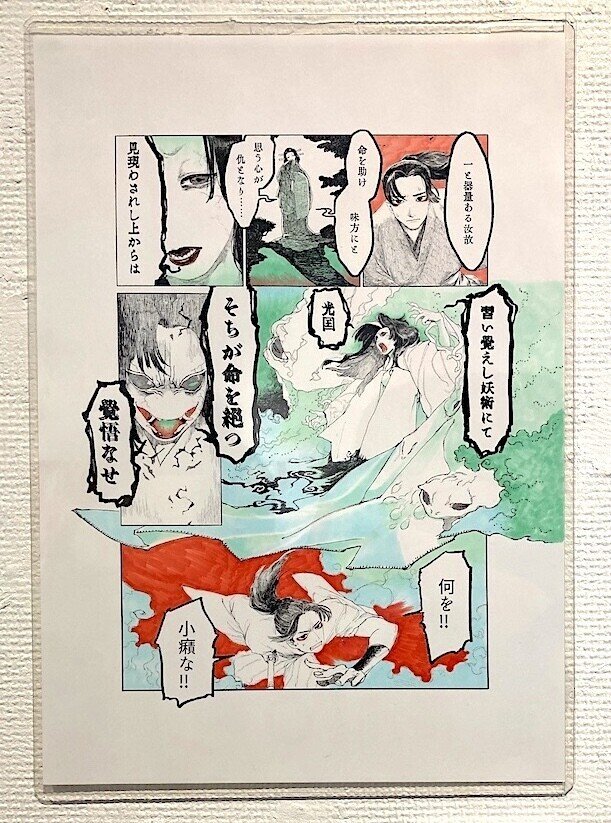

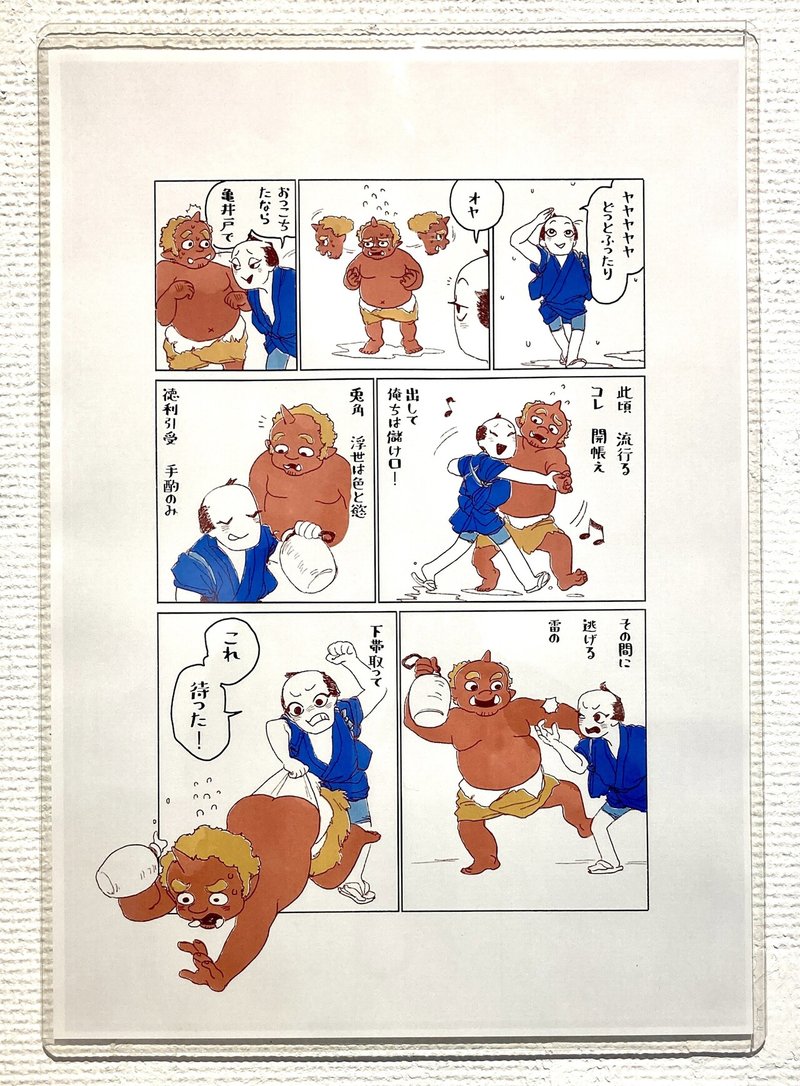

三浦麻乃《将門》

常磐津の演目を漫画化。滝夜叉姫が妖怪へと変化するクライマックスの場面を描きます。人物の情感溢れる表情やドラマチックな構図が巧みです。精華大学漫画コースで学ぶ作者の技が光ります。

三浦麻乃《かみなりせんどう》

船頭と鬼の楽しいやり取りが可愛い。いずれも音のみでは理解しがたい常磐津の物語を、わかりやすく伝えてくれる一作です。

伊藤岬《頌春》

日本画作品。おぼこい舞妓さんの周囲に小物を散らして新春を祝います。新年早々に会期を迎えた本展にふさわしい作品です。以前、常磐津部では舞妓さんの踊りに合わせて演奏したことがありました。

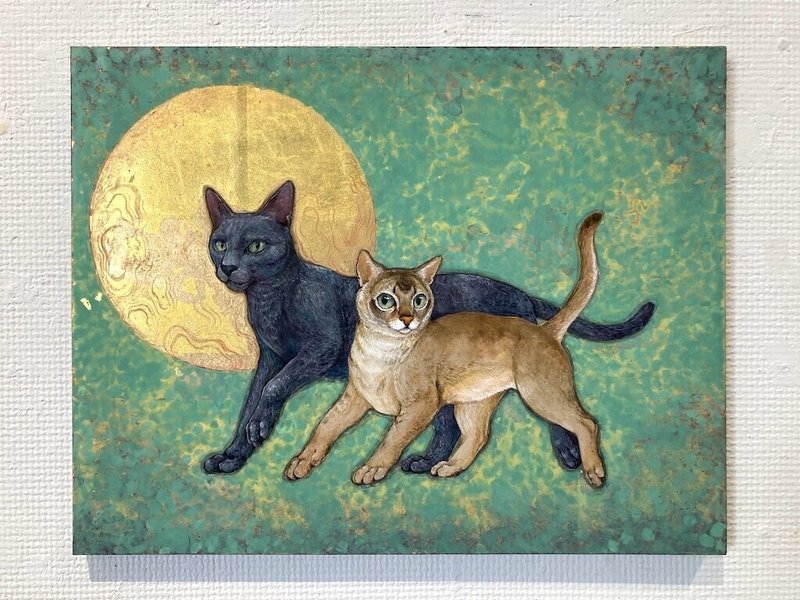

坪口雛鞠《愛猫》

日本画作品。大きな月を背景に二匹の猫を描きます。肉感や質感のリアルさ、顔の造形や表情など特徴をよく掴んでいることから、実際に対象をよく観察していることがわかります。愛猫に対する並々ならぬ愛を感じられる作品です。

大西亜花里《くろでんわ》

昔懐かしの黒電話をモチーフにした作品。ダイヤルを回すとベルが鳴ります。

大西亜花里《My master wanted to write a letter.》

ボールペンをワンクリックするだけの機械です。取手を回すと、ぜんまい仕掛けが徐々に動いて、アームが動き、カチリとワンクリック。なんて無駄な動きと時間…毎日この機械を使えるような心で人生を歩みたいです。せめてその心をみなが忘れないように、この作品は世界に在り続けてほしいと思います。常磐津部にどう関連するのかは、謎です。

また、部展では、毎回ミニコンサートを開催しています。コンサートと銘打っていますが、どちらかと言うと公開稽古のように客席と近い距離感で発表しているものです。今回は特別ゲストとして常磐津三之祐師匠をお招きし、演奏を行いました。普段は本手という主な旋律のみの演奏ですが、1オクターブ上の旋律を弾く上調子が加わることで、また異なる趣の曲となります。プロの方の美しい音色に感動しながら、共に演奏するという貴重な経験をさせていただきました。曲目は「四季詠い歳(雷船頭)」、「忍夜恋曲者(将門)」、「東都獅子」、「花舞台霞の猿曳」、「紅売り」で、メンバーを組み替えながら全7曲目というボリュームでお届けしました。舞台ができなかった分、出演者側は大いに弾いて語った楽しいコンサートでした。

ご観覧くださったみなさまは、いかがだったでしょうか。

以上、京芸常磐津部展レビューでした。これからも、京芸常磐津部は音楽と美術の力を通して常磐津の魅力を発信していきたいと思います。来年度こそは舞台でお会いできることをお祈りしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?