フィンランド旅行者のシナモンロール信仰を考える

今回はフィンランド旅行者のカフェ巡りを題材にした記事です。

自分としては結構ぶっこんだ内容を書くつもりです。

最悪ネット上で叩かれるかもしれません。ビビりながら公開してます。

はじめに

実は今回の内容、他者を非難していると見られかねないので胸の内にそっと閉まっておく予定でした。

見る人によっては嫌な気持ちになってしまうかもしれません。そのリスクを冒してまで公開するべきではないと思っていました。

しかし以前の記事で興味深いコメントをいただいた時、勇気付けられたような感覚を受けました。

なんというか、みんなそもそも"バイアス"がかかったそれぞれの目線で、それが真実と思い各々の世界を生きている節があるので…

これを受け、熟成に熟成を重ねた下書きを公開することに。思い切ったぞ。

なお事前にはっきりと申し上げたい留意点は一点だけ。

本記事に該当する人物を非難する目的は一切ございません。

あくまでも例えとしているだけです。それだけは分かってほしい。

ご本人達からしたら別に知りたくない情報かもと推定し、通知が届きそうなnote引用元リンク等やsnsのアカウント名は掲載していません。

引用元記載も極力簡素にしてます。

ブログやSNSでのフィンランド旅行記

フィンランド旅行にいってきました!的なブログやSNSをたまに拝見するのですが、結構な確率でカフェの写真が投稿されています。

カフェのレビューや紹介記事なんかもよく見かけます。

みんなそんなにカフェ好き?

自分も大好きです。気が合いますね!

ちなみにフィンランド特有の食べ物について言及されてる方も多くいらっしゃいます。特に若い女性はその傾向が顕著です。

例えばこんな内容

料理研究家のYasuéさんがヘルシンキに旅行した時の写真や感想をnoteにて書かれていました。

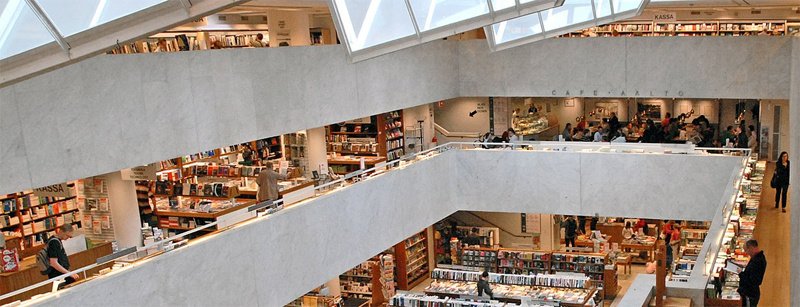

場所はカフェアアルト。

かもめ食堂の舞台になったりと日本人観光客にとっても有名なカフェです。

先ほどCafé Aaltoで購入した、グルテンフリー仕様のカルヤランピーラッカをいただきます。

(中略)

グルテンフリー仕様の場合は、生地作りに使う粉を変更して焼き上げたのでしょう。お店の人に何の粉で代替したのか聞いてくればよかったと後悔。通常仕様と大差ないように感じます。

そんなカフェアアルトで話にあがったピーラッカがこちら。

このピーラッカ、縁の湾曲具合がかなりFazerっぽいです。

おそらくFazerの工場で作られたものと予想します。

原材料からある程度の作り方は予測できなくもないでしょう。

しかしそれらの粉がどこに使われてるのか、更にどのように配合され製造されているのかはカフェの店員さんに聞いても分からないと思います。困らせてしまうだけかも。

「お店の人に何の粉で代替したのか聞いてくればよかった」

もしかしたら記事投稿者の方はそんなつもりではなかったかもしれません。しかしそう読み取れなくもないためその前提で書きました。

(違う意味で書いてたつもりだとしたら、申し訳ない・・!)

なおFazerの該当商品の成分表示によるとオーツ麦の粉(Kaurajauho)やテフ粉、米粉が入っています。詳しくはグルテンフリーの過去記事で。

ちなみにこのピーラッカがなぜこの場で作られていないと考えたのか。

これ、作ったことある人はご存じでしょうが手作りでここまで形を整えることはめちゃくちゃ難しいです。

作るとしたらそれなりの設備が必要です。ですので場所代が高くつくこの場所で製造してないかもと推測しました。

見た目問題について

「手作業でも時間をかけたら綺麗に作れるのでは?」と思った方もいるでしょう。しかし個人が趣味で数個作るのと、営利目的で毎日大量に作るのはわけが違う点を考慮しましょう。

人件費を始めとした物価が高いフィンランドでそんなに時間をかけて作ったら1個20€とか、ぶっとんだ価格にしないと採算が合わなくなってしまいます。(誰が買うかー!)

またカレリア地方にすむベテランのマダム(80代)ならば工場も真っ青の速さで、かつかなり綺麗なものを作ることは不可能ではないでしょう。

しかしここはヘルシンキ。そういった例外は除外しておきましょう。

なぜ観光客は手作りだと考えるのか

カフェを経営する上で「全商品をその場で手作りしなければならない」というルールも法律もフィンランドにはありません。

そもそもコストを抑えたり、品質を保つため外注や仕入れという発想は日本でも珍しくはないはずです。

しかしフィンランドに旅行に来た人がこの手の投稿をしているのを非常によく見かけます。

「色々と食べ比べましたがこのお店のシナモンロールが最高でした!」

その場で手作りし店独自の味を提供しているカフェもあります。

しかし当然その逆もありえますよね。

それが独自に作られたものなのか、確証はどのように得たのでしょうか。

食べ比べたカフェのシナモンロール、製造元は同じかもしれませんよ?

仮説

なぜこの現象が見られるのか、理由を考えてみました。

別に間違いを正したいエセ正義感とかありませんし、他者に対してマウントを取りたいとかではありません。ただの好奇心です。

おそらく手作り信仰が理由の背景としてあるのではと推測します。

日本でも子育て世代を中心に「冷凍食品は手抜きなのか」とか色々と議論になっていると思います。

手作り信仰とは「工場や機械で製造された食品(既製品)より、手作りの方が・・」

美味しい

栄養価も上

添加物が少なく安全

愛情がつまっている

といった、手作りのが全面的に優れているという1種の思想です。

ここから「手作り>工場製品」の式ができたと仮説を立てます。

そしてフィンランドのカフェでなぜそう考えられるのか。

それには理由の候補は複数あると考えています。

味がいい=その場で作られたものだと考える

「北欧旅行という特別な体験をしているから、特別なもの(質の高いもの)を食べていたい」という願望から手作りだと思い込む

非現実的な体験を楽しみたいから、現実的な面をあえて見ないようにしている

見慣れない商品の製造工程やFL比率・家賃比率を異国の地で想像するのは難しいため

FL比率(FLコスト)とは

食材費(原価)=F(Food)と人件費=L(Labor)にかかるコストのことをいいます。本来であればこの他にも地代家賃や水道光熱費など、かかってくるコストはありますが、作業効率の適正化、食材のロスなど飲食店を経営するに当たって大切な指標となるのがFLコストになります。

FL比率とは、「売上」に対する「FLコスト」の比率になります。

1番「味がいいから手作りだと考える」が理由として一見多そうです。

ただ2番の「特別なものを食べていたいという願望がある」も深層心理として結構あるのではないかと個人的に思っています。

3番と4番はその人の性格や資質、職業にも大きく左右されそうですし、当てはまる人はどこまでいるのかな?という印象です。

fere libenter homines id quod volunt credunt.

人間は自らが見たいと欲するものしか見ない。

ちなみに2番はカエサルさんの認知バイアス(確証バイアス)論が脳裏を過ります。

よかれと思って発信した情報が偏っていないか自分も気を付けたいところ。

もちろん、こういった投稿に対して異を唱えるつもりはありません。

「このカフェおすすめ!(情報を役立ててほしい)」

「ここのシナモンロール美味しい!(自分が感じたことを伝えたい)」

そもそもカフェは飲食だけでなく、雰囲気も楽しむところです。

その場所で食べたものが美味しいと感じたのは紛れもない事実なのですから、細かいことなんか気にせずどんどん公開してほしいと思います。

また仮に間違った情報を発信したとしてもご愛嬌です。

間違えるなんて人間味があっていいじゃないか!(フィンランド式思考)

とはいえ、ここで締めるとカフェに対するイメージが少々悪いので払拭するために手作りの事例も書いておきたいと思います。

フィンランドでは"手作り"を提供しているところはたくさんあります。

自分たちで作っている手作りパターン

フィンランド語で「Artesaani」や「Käsintehty」といったいずれかの単語が入っていたら職人の手作りコンセプトで製造していることになります。

Artesaaniは職人(Artesan)、Käsintehtyは手作り(Handmade)の意味です。

当然一部製品や原材料は更に別のところから卸してる場合もあります。

そのため取り扱っている全商品が完全に手作業で製造したとは限りません。

例1 みんな大好き Robert's coffee

Robert's coffeeは手作りジェラートも有名です。おいしいから夏に是非食べてほしい。

例2 モダン路線の Patisserie Teemu Aura

例3 レジェンドパン屋 Leipomo K.E. Avikainen

ここのライ麦酵母(Ruisjuuri)はかなりの年代物だぞ!

例4 街の中心地でも手作り St. George Bakery

ここのシナモンロールやカンパーニュは手作りです。

※全部は載せきれないので一部だけ掲載しています。

ここに載せてない=お手製ではない、ではありません。

他から卸しているパターン

個人経営の小さいカフェは自分たちで作っておらず、パン屋や工場から卸していることがあります。

例 ハカニエミのカフェHallikahvilaや販売店NAMI

商品札に仕入れ元を記載しているので分かりやすいです。

取扱商品をすべて手作りするのはロマンでもあります。

しかしカフェや小売業が気にするであろう設備投資費や材料費、職人への人件費などを抑え、リスクを少なく商品提供できるのはビジネスとしてみると全然おかしな話ではありません。

また仕入れ元となるパン屋やパティスリー、食品工場にも利益が発生し業界にとっても有益です。

居心地のよいカフェや美味しいものを作ってくれる会社はできるだけ長く営業してほしいもの。コロナやインフレ、不景気と続き経営は大変でしょうが頑張ってほしいです。応援しています。

おまけとシナモンロール小話

ウルトラどうでもいい内容なので最後にねじ込みました、カフェアアルトの他商品がどこのか当てるチャレンジの続きです。

※画像は引き続きYasuéさんの記事から拝借させていただいております。

PasteijaもたぶんFazerだと思います。

どこかのパン屋から卸したであろう、手作りらしい不揃いなシナモンロールは形も焼き加減も都度異なるので当てるのは難関。

(しかしそこが面白い。)

平べったくで幅広なので Kanniston leipomo で製造されたものと予想します。この2箇所の食べ比べは中々面白いことになりそうですね。

余談:シナモンロールの種類

ちなみに先ほど挙げた平べったいもの(Litteäタイプ)はどちらかと言うとシナモンのフィリングが主役になります。それに対してフカフカなもの(Muhkeaタイプ)はカルダモンの香る生地が主役です。

つまりシナモンロールには大きく分けて2種類あります。

自分の周りのフィンランド人は概ね平たいタイプを好む人が多いです。

みなさんの周りの人はどうでしょうか?

ただ独自カテゴリとも言える巨大シナモンロール(Jättikorvari)のこともあり、最近はタイプに当てはめるのも何か違う気がしてきます。

腹がはち切れるほどシナモンロールを食べたい人は是非巨大なものをご賞味ください。Kaisan Cafeとかどうでしょう。

グルテンフリーのシナモンロールもあります。

ちなみに普通サイズ(左)も併せて売ってます。

Kaisan Cafe Ainoa店(本店)

Tapionaukio 4, 02100 Espoo

〇地下鉄Tapiola駅直結のショッピングセンターAinoaの1階

〇営業時間:平日土日は営業しているが祝日はほぼ休み。

Kaisan Cafe Ruoholahti店

Itämerenkatu 15, 00180 Helsinki

〇地下鉄Ruoholahti駅から徒歩ですぐのS-market施設内

〇営業時間:平日のみ。土日祝日はほぼ休み。

ウェブサイトはこちらから。

Espooといってもメトロ乗ったらすぐ着いちゃいます。