そこに山はあるけれど

正直、何の変哲もない山だ

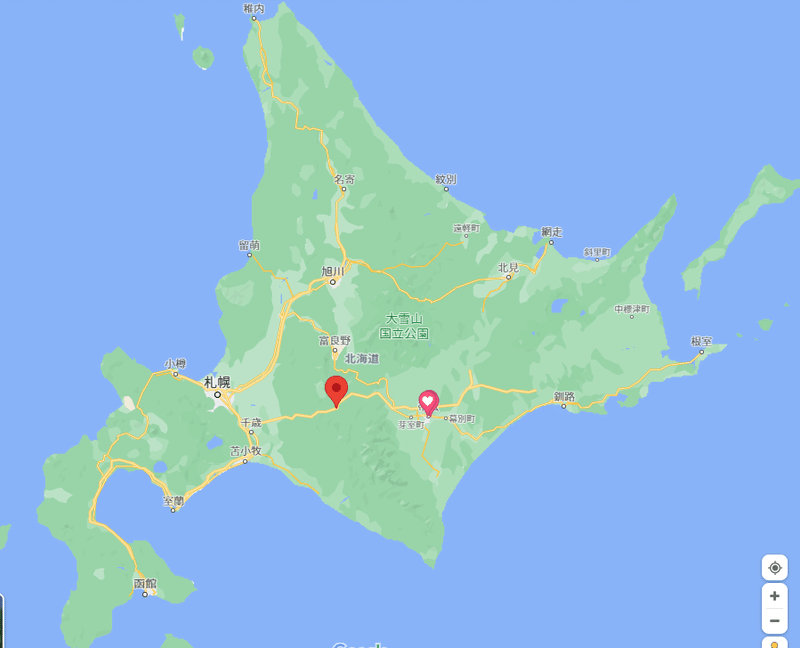

妹が、一人いる。今は国内にはおらず、スコットランドに住んでいるのだけれど、その妹夫婦が北海道の占冠村というところに、一つ山を持っている。占冠村というのは、北海道の真ん中やや下、日高山脈の谷間の村だ。富良野の少し下、と言った方がわかりやすいだろうか。

山を持っている、と言っても、彼らはそこで何をするわけでもない。キャンプもしないし、狩猟もしない。スノーボードもしないし、温泉も掘らない。林業も、観光業もしない。

かといって、ただ持っているわけではない。彼らがその山を持つ目的は、「生物多様性の保護」だ。

多くの方がご存じかとは思うけれど、山や森林には実に多くの生き物がいる。動物、植物、昆虫、微生物・・・その精緻で絶妙なバランスが山や森林の真髄だ。

けれど人の経済活動は、得てしてそのバランスを壊す。木を伐り、山を開き、建物を建てて、集う。ゴルフ場やスキー場を例にとるまでもなく、自然に似て自然ではない環境を構築する。高度に発達した資本主義社会において、ある意味それは必然だけれど、野放図にして良いものでもない。国家、行政ももちろん制約はするにしても、それだけでは不足するのが常だ。

野放図にして良いものではないと言っても、人が自分の都合で環境を破壊、もう少しマイルドに言うなら変容させようとした時に、その許可(いわゆる開発許可というものだ)を行政から取るのが、行政書士である僕の生業なのだけれど。

一方彼らは、それほど大きな山ではないにしても、山を丸ごと買い取った。林業の会社から高級外車を何台か買えそうな値段で。そしてそこを様々な生物が生きていけるように保護している。

保護、といっても鉄条網で山を丸ごと囲えるわけではない(そんなことをしたら動物も入ってこれない)。かといって、ある程度管理はしないと、不届き者が荒らしかねない。実際北海道ではそういった不法投棄や不法狩猟が後を絶たない。

彼らは、時間と金を計算しながら山に「投資」する。きちんと立て看板を立てて、注意喚起をする。海外にいて頻繁には帰ってこれないから、僕にパトロールを頼む。専門家に少なくない謝礼を払って生物学的調査を行う。何年か前には、わざわざイギリスの専門家を日本まで連れてきて、数日かけて山のコケ類やシダ類の調査をしていた。(そのレポートは向こうの研究者の間で結構な話題になったらしい)

僕はそんな調査には関わらない。一緒に行ったりもしない。日本語でだってコケやシダのことはまるで知らない、話せないのだ。英語でそんな会話できるわけがない。

というか、実のところ、僕自身はそれほどその「生物多様性」に関心があるわけではない。山歩きを趣味としているわけでもない。ただ、ファーストクラスに乗るような収入があってもエコノミーで帰ってきて、その分を山の環境整備に投資する彼らを、僕は少し尊敬の目で見ていて、まぁ運動不足でもあるしそれくらいならしてやろうかな、というくらいのものだ。

ただ一つ、僕が気にしているのは、この国の水利環境のあり方だ。個人的に、僕はこの国の水源涵養について、少なくない危機感を持っている。

彼らの山は、林野庁に水源涵養林として指定されているから、なぜ山に登るのかと訊かれたら、「頼まれてるし、ちょっとくらいは水源について考えてもいいかなと思って」ということになるだろうか。

なので、雪のない間、僕はその山に行ってただパトロールをする。山林の状態を記録し、彼らにレポートを送る。雪が降ったらさすがに危険度が段違いなので、その年のパトロールはそこで終了だ。北海道の冬山をわざわざ登るほど、僕は登山ガチ勢ではない。

もちろん準備は必要だ

それがどのような山であれ、あるいは過ごしやすい季節であれ、山に登るためには、それなりの準備を必要とする。逆に言えば登る時に何の準備も必要としないようなら、それは山ではなく丘か観光地だ。高尾山だってハイヒールで登ろうとしたらかなり大変だ。

山のスケールや気候、気象条件、個々の体力や経験、そんなものによって準備の程度は異なるけれど、山に手ぶらでふらっと登るとえらい目に合うことになる。特に北海道の山においては。

気象条件が過酷なこともあるし、ヒグマなどの捕食者も(たぶん)そこら中にいる。実物に出会ったことはないけれど、排泄物はちょくちょく見る。出会わないように、登る前に爆竹を鳴らし、鈴を鳴らして入るけれど、人間の味を覚えた熊がいたら、逆にえさの居場所を教えるようなものだよなと思ったりする。

いつか出会うかもしれないけれど、その時にトウガラシスプレーだけで対処できるだろうか。あれは熊には非常に嫌な風味らしいので、ちょっと齧られるくらいで済むだろうか。そんなことをいつも思う。

最寄りの市街地が50km離れていることなどごく普通のことだし、携帯の電波も圏外だから、怪我でもしたら搬送に何時間もかかる。少し齧られたくらいの怪我でも、出血があれば命取りになりかねない。そういうリスクもなくはない。

熊のことはともかくとして、服装、装備、持ち物。最低でもそれらについてはリストを作っておくべきだ。動きやすい服装であることと、肌を露出させないこと。肌を露出させてはならないのは、ダニや蜂に刺されないようにする意味と、転倒したり藪を漕いだりした時に木の枝などで肌に裂傷を負わないためだ。

それが捻挫にせよ、肉離れにせよ、切り傷にせよ、ちょっとした負傷を受けるだけで、人の行動能力は驚くくらい落ちる。それなりの斜度のある山に登っている途中で足を負傷したら、自分の身体を支えることも難しくなる。

靴は滑りにくく、底が厚めの物だ。最低でもトレッキングブーツであることが望ましい。間違ってもかかとのある靴やスニーカーで登ってはいけない。

地図も必要だし、万一の際の水や食料もある方がいい。上着(突然の雨に備えて、蛍光色のポンチョのようなものが必要だ)も、モバイルバッテリーも、もちろん熊除けの鈴やトウガラシスプレーも持っていくべきだ。

何度か登っているうちに、いろいろと必要なものが見つかった。十徳ナイフのようなものも持つようになった。結果的に、たった2時間半ほどのトレッキングのために、僕は毎回バックパックに結構な荷物を持っていくことになる。

思い起こすと、開業するときも同じようなことをした。吹けば飛ぶような事務所だけれど、必要なものを調べ、分析し、リストを作った。それでも足りないものも後からたくさん見つかったから、怪我をしなかったのは幸運だったのだろう。

登り始めたら

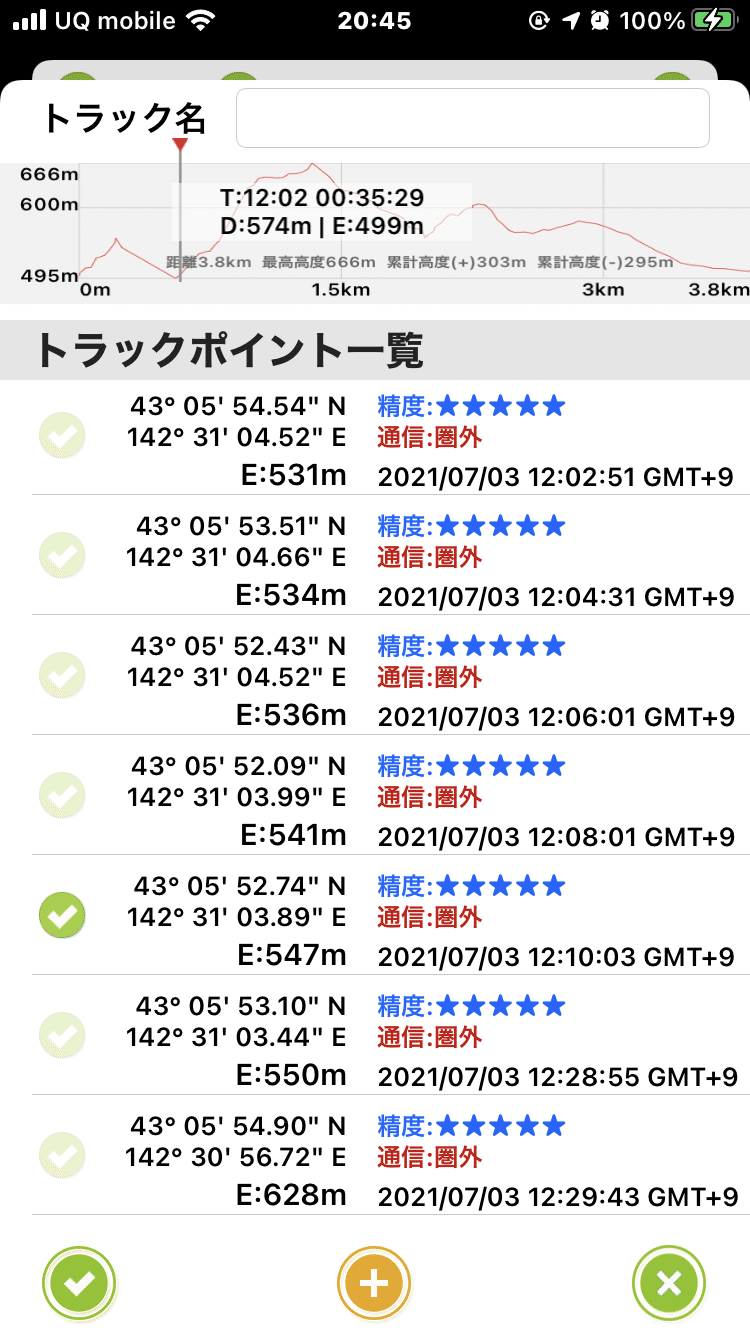

彼らの山は、標高660mほどの高さだ。登り始めるのは標高500mくらいの地点からだから、登山と言ってもたった160mほど登って下りてくるだけのことだ。ただ、それほど楽ではない。いや、率直に言えばかなりしんどい。

まず、そもそも登山道が整備されているわけではなく、せいぜい笹を年に1回ほど、地元の方にお願いして部分的に刈ってもらっているだけなので、日当たりがいいところはあっという間に笹が道を覆い隠していく。そうなると、斜面を笹漕ぎしながら登ることになるので、かなりの抵抗を受けながら登ることになる。

かすかに道のようなものが見て取れるだろうか。ピンクのマーキングテープは、笹刈りをする際のための目印だ。それがないと、どこを刈っていいかさえ数ヶ月でわからなくなってしまうのだ。

そして、山の形も決して登りやすくはない。

ご覧のように、最初少しだけ登って下りてくる。彼らは、これまで使っていた調査路とは別に新しい調査路を開拓中で、そこを現時点での終点まで行って異常がないかを確認してから、これまでの調査路を登り始めるのだ。

標高500mから登り始めて、最初の500mの間に130mくらい登る。勾配で言えば25度くらいの斜面をトラバースしながら登ることになる。25度と言ったらスキー場でも相当の急斜面だ。

整備されていない山の傾斜を登るのはきつい。落ち葉や倒木の幹は滑るから、思いがけずに転ぶこともある。転ばないように身体を支えながらトラバースするのは、デスクワークでなまった僕を容赦なく痛めつける。

一気に息が切れる。誇張ではなく5歩ごとに休む。来なければ良かったと思うこともある。「こともある」というより、かなりしばしば思う。

それでも、僕は山にいろいろなことを教えられる。

人には、支えが必要なのだ

山を登ると必ず気づく。杖の大事さに。

登山を趣味とする人はほぼ全員が杖を持っていると思う。杖の有無で、疲労度は3割は変わる。怪我のリスクは5割減る。誇張抜きの数字だ。

舗装されていない道は、規則的には歩けないから、思わぬ所にギャップがあったりするし、人は、自分が思うほど自分の身体を正確にはコントロールできない。これくらいの高さだと思っても、自分の足はその高さまで上がっていないことなどしょっちゅうある。そうなると当然バランスを崩すし、ほんのちょっとバランスを崩しただけでも、斜面では転倒につながる。

その時に、杖が我々を救う。

三点で身体を支えるのはそれだけで安定するし、バランスを崩した時に杖をつけるだけで、態勢を立て直せる。

足の踏ん張りだけで耐えようとすると、疲労度は極端に増す。無理に踏ん張ろうとして足をついたら、そこが滑って負傷につながることも多い。

その意味においては、杖は保険であり、補助者だ。だからもし山に登ろうと思うなら、まずしっかりとした杖を用意した方がいい。軽くて、丈夫な杖がいい。スキーのストックでもいいだろう。山伏じゃないけれど錫杖も悪くない。どうせヒグマよけに鈴を付けるのだ。

そして僕は、息を切らせながら思い知らされる。

仕事も、家庭も、自分一人ではうまくやれないということに。

人には、支えが必要なのだ。苦手なこと(僕の場合、事務や整理だ)に追われれば、やらなくてはならないことに意識は向けられないし、家事をすべて自分でやろうとすれば時間などいくらあっても足りない。電話を受けているときには荷物だって受け取れない。レターパックプラス(赤い方だ)は手渡しが基本だから、受け取りそこなって配達員に持って帰られたら、再配達を頼むか郵便局まで引取りに行かなければならない。

だから、誰かの、あるいは何かの、支えや助けを受けなければならない。誰かに助けてもらう必要があるなら頼むしかないし、道具で済むなら道具を買うしかない。

山で一人になると、そんなことにも気づく。賢い人は山に登らなくても気づくのだろうけれど。

人は内省を始める

そうは言っても、しんどいことに変わりはない。5m進んだら休み、30m進んだら水を飲む。そこまで時間に追われているわけではないが、あまりに遅くなると森の王者であるヒグマが目覚めて動き出す。ヒグマは日中はあまり動かないけれど、夕方から早朝までは比較的活発に動く。だから、日が暮れる前に山を下りたい。

必要に応じて記録を付け、写真を撮影する。倒木が新たに発生したり、何か異常が無いか、一応は見て回る。GPSのデータを記録するアプリのおかげで記録自体はそれほど大変な作業ではない。いい時代だ。

人の身体はそうはいかない。ひたすら、ただひたすらに足を動かさないとならない。肉体的にきつくなってくると、人は内省的になるようで、登りながらいろんなことを考える。

仕事のこと、家庭のこと、世の中のこと。日々飛び去っていく時間に追われていると、頭の中の思考も整理できなくなってくるが、山を登りながら考えている内にだんだんとすっきりしてくる。というより、どうでもよくなってくると言った方が正確かもしれない。

人生わずか五十年、下天の内に比べれば。

そう、人は自分の抱えた問題を一つずつ解決していくしかないし、夢中で解決に取り組んでさえいれば、たいていのことは何とかなる。まぁ頑張るしかない、そんな気分になってくる。目の前の山を登るのと同じだ。一歩ずつ、頑張るしかないのだ。

分割するという知恵

これも山を登っているうちに悟ったことだけれど、大きな目標、複雑そうな問題に当たって、それを何とかしてクリアしようとしたときに、そいつを大雑把でいいから分けて考えることにした。

5マイル(8kmだ)歩かないといけないとする。そのとき、僕はこう思う。

「まず4km歩くことを目標にしよう。4km歩ければ残りは4kmだし、その目標は一度達成できたのだから」と。

そうしたら次は4kmではなく2kmを歩こうと決意する。2km歩けば最初の目標としていた4kmの半分を達成できたことになる。残りは半分で、それはもう達成した。

2km歩こうと思ったら、1km歩くことから始めよう。1km歩くならまずは500mだ。そうやってある程度見えるレベルまで目標を分解してやる。途方もない大きさであっても、目に見える大きさまで分解してやれば、何とかなるかもしれない。そして一つの真理に近づく。

最初の一歩が肝心なのだと。

山を登るたびに思う。苦しいししんどいし、ヒグマだって怖い。ダニに刺されるのも嫌だ。マダニは小さいくせに様々な感染症を媒介するわりと危ない虫だから、刺されたら皮膚科に行かなければならない。山に登り始めて、僕はダニのせいでもう3回皮膚科に行った。

でも、まず意を決してこの一歩目を踏み出せば、そして一歩一歩歩き続ければ、てっぺんにたどり着けるし、下山もしてこれる。それなりの達成感がある。個人的な実感では、金比羅宮の階段を踏破するくらいの疲労度はあるけれど、帰りに温泉に入ってくると、いい一日を過ごした実感がわく。ビールだってうまい。

山を登るのはいつだって自分の足だ。金比羅さんではお金を払うと屈強な駕籠屋が担いで登ってくれるけれど、ここでは誰もおぶってくれないし、ゴンドラも、リフトもない。足を動かさなければ1mだって前には進めない。

それが山だ。

でも、逆に言えば、一歩足を踏み出せば、必ず一歩分目標に近づく。二歩歩けば二歩分だ。やればやっただけ、確かに得られるものがある。

だから、山登りの嫌なところは?と問われれば、一歩ずつ歩かないといけないところだと答えるし、山登りのいいところは?と尋ねられたら一歩歩けば必ず一歩進むところだと答える。

そんなこんなで、北海道の片隅の山で、僕はこの国の水源の確保に、ほんの少しだけ貢献している。全国に5万人ほどいる行政書士の中で、たぶんうちの事務所だけの社会貢献です。今年も、またやります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?