【動画アリ】TTL37 探究学習と教科学習の両輪が駆動する学びとは ~教科の見方考え方で世界の景色が変わる~

Opening ~イベントの経緯と目的~

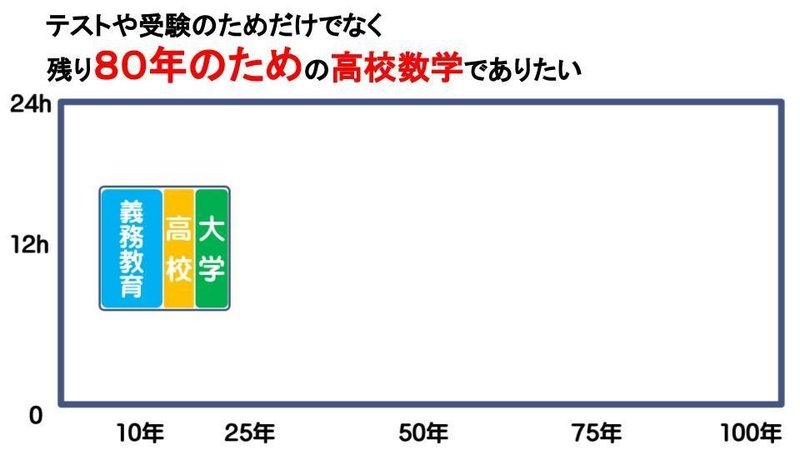

山﨑が高校の数学教師をしていて大きな疑問がある。それは,定期テストが終われば内容を忘れ,受験科目でなくなった勉強をしなくなる生徒をたくさん見てきた。あれだけ青春時代を費やして数学を勉強したことがどうもその後の人生で生かせていないのではないか。

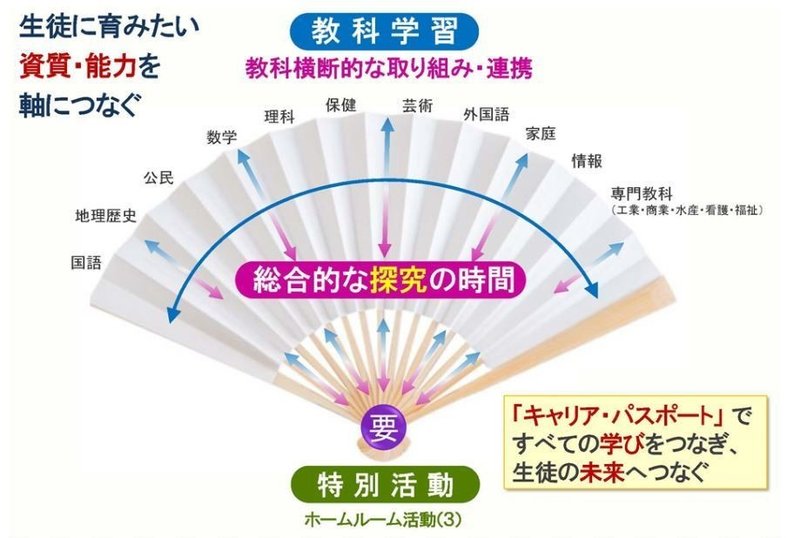

そのためにも,自ら問いを立て自ら解決に向かう探究学習が有効なのだが,その探究学習にも疑問がある。それは,探究学習が1つの活動で,学びが教科と繋がっていないからである。探究は探究,教科は教科,それはそれ・・・。理想は↓の図のような教科と繋がり,教科を横断する学びである。

(キャリアガイダンス vol.427 P21より)

よく探究学習は勉強ができる生徒には向いているが,勉強が苦手な生徒は苦手のままといわれたりするが,山﨑はそうは思わない。むしろ勉強が苦手(暗記再生が不得意)な生徒ほど,なぜこの勉強をするのか納得したり,学んだことを活用できる場面があること,つまり知識獲得の存在意義を認識することで学習への取り組みが変わるはずだ。少なくとも従来の知識伝達型授業より知識獲得が向上するであろう。これがまさに「探究と教科の両輪が駆動する学び」と私は考える。

探究活動の導入

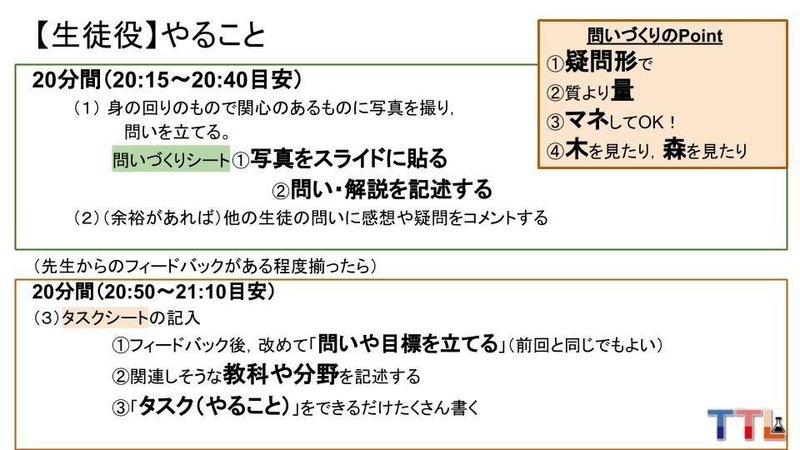

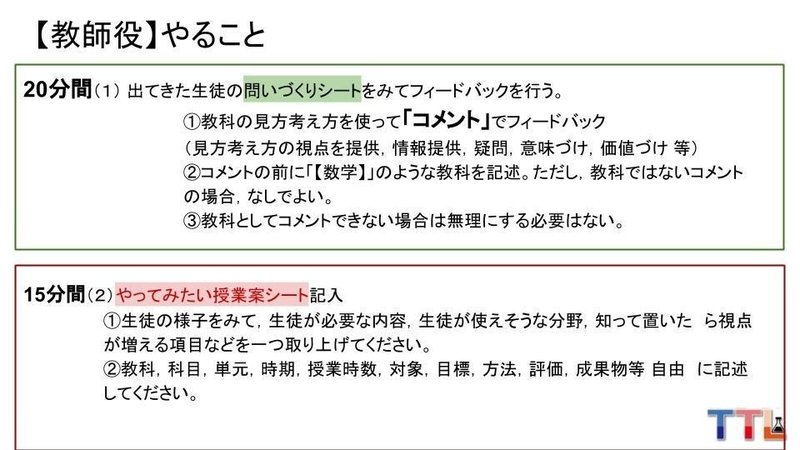

以下,山﨑が提案する方法は,探究学習の初期導入を想定している。本イベントでは【先生役】として,国語1名・理科2名・保健体育1名・美術1名・数学2名,計8名と【生徒役】約15名で行った。

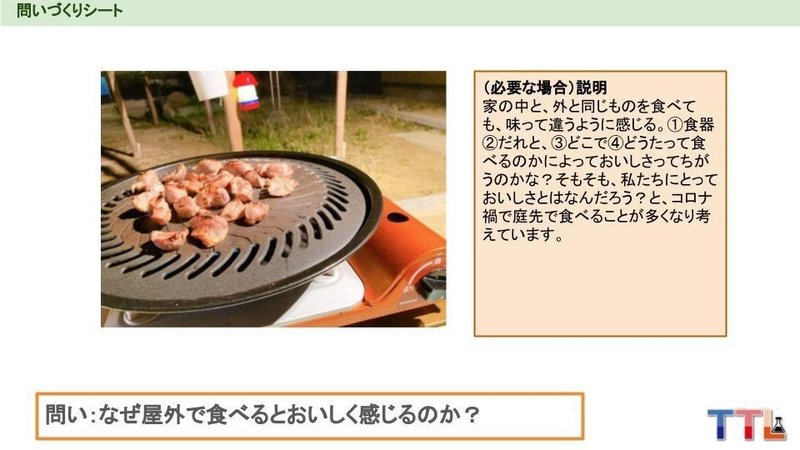

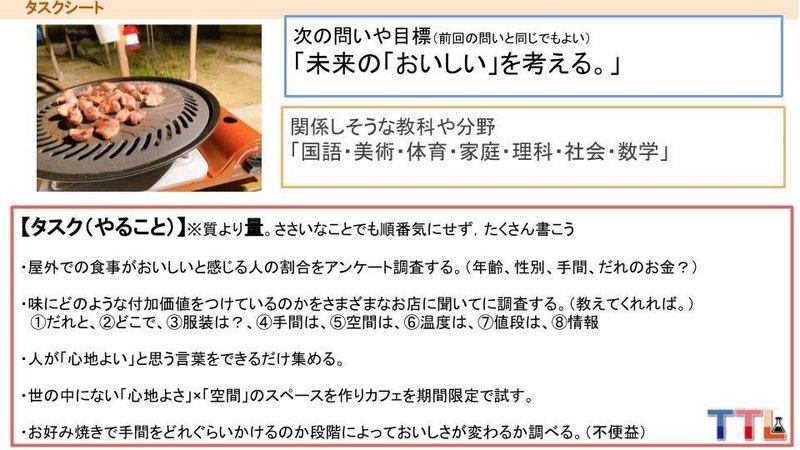

例1:なぜ屋外で食べるとおいしく感じるの?

<【教師役】のフィードバック 一部>

【保健】美味しいと感じるのは、脳のどの部分?何かしらのホルモンが関係してそうですが

【理科】ガスと炭どっちがエコ?炭って土に埋めたら、肥料になるのか?【国語】「おいしい」を他の表現にすると?

【数学】空間が関係しているのかな。屋内でも,狭い空間と広い空間でも味わいは変わるのかな?広ければ広いほどいいのか?それとも最大の体積はあるのかな?

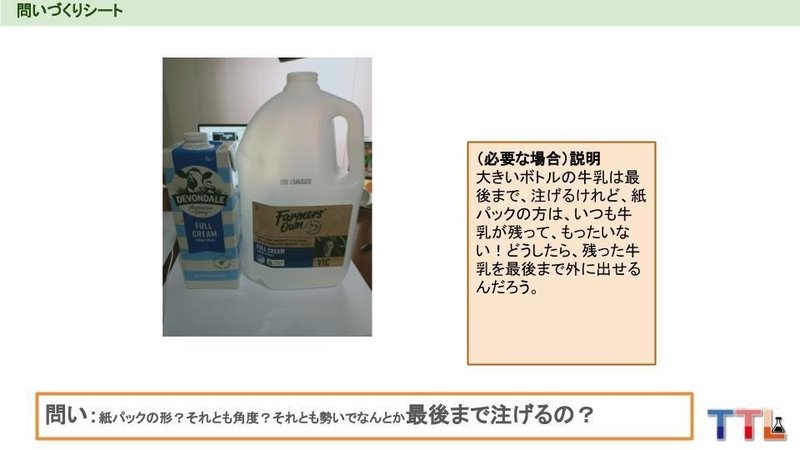

例2:紙パックの牛乳を最後まで注ぐには?

<【教師役】のフィードバック 一部>

【数学】大きいボトルが注ぎ切るときの注ぐ角度は何度以上でしょうか。

【理科】紙パックとプラスチックボトルでは,どちらが牛乳とひっつきやすいでしょうか。

【理科】紙パックの形状って何種類くらいあるんだろう?テトラパック社とか見てみるといいかも。

【美術】牛乳自体は白色なのに何故パッケージは水色と合わせられることが多いんだろうか

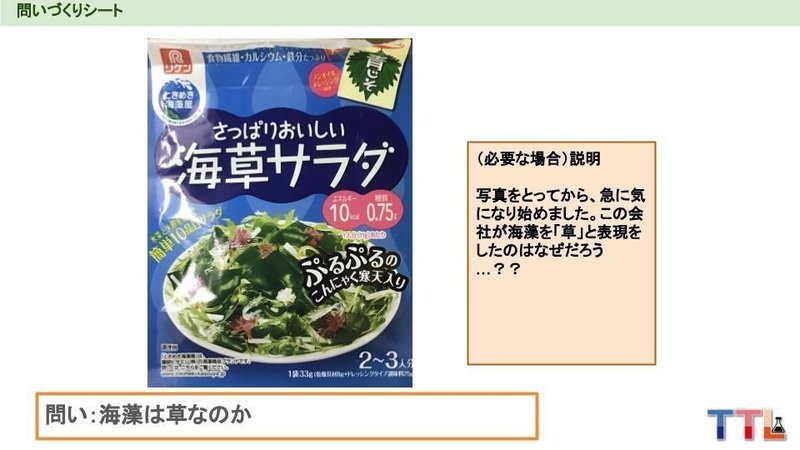

例3:海藻は草なのか?

<【教師役】のフィードバック 一部>

【理科】海藻は光合成しているのか?

【国語】「藻」と「草」の意味の違いは? どんな意図でそう表現しているのだろう?

【美術】ぷるぷるの字体がぷるぷるに見えるのはなぜだろう

【美術】どんなパッケージだとこれとは逆に『さっぱりおいしくない海藻サラダ』になってしまうだろう

【数学】草の定義は何だろう?(集合論でいう)草が藻を包むのだろうか?(数学では必ず定義を決めて議論します)

教師の授業案作成

【先生役】は,【生徒役】の問いやタスクを参考にして,「やってみたい授業」「探究に必要になる授業」を作っていただいた。

【数学】やってみたい授業案

(山﨑の解釈)「すぐ沸く」という言葉を統計的に数値化する数学的な見方考え方を使った授業案。水の量と時間の関係をグラフにするとどんなグラフになるのか関数的にも考察できそう。数値化する,グラフ化することが探究において大きなツールになりうる。

普段使う「すぐ」という言葉を扱う意味で国語にもなりうるし,年齢や心理的な要素もあるので,理学や医学的な分野にも横断する可能性がある。

【国語】やってみたい授業案

(山﨑の解釈)「伝える」と「伝わる」の違いに着目し,それを自分たちで創作する「創る型」の授業案。漢字・ひらがな・カタカナのもつ印象やオノマトペの日本語の文化に触れることで言葉を味わう授業になりうる。この活動をすることで生徒のプレゼン力の向上や,人を惹きつける語彙力を身に付けると探究活動のアウトプットで役立つ。また,普段あまり気にしなかった身の回りの言葉への感度が高まり視野が広がる可能性があり,それらは探究の問いへの感度にも繋がるのではないか。

(国語の専門性が分からない山﨑の勝手な解釈です)

【美術】やってみたい授業案

(山﨑の解釈)「感情」と「表情」という身近なテーマの授業案。小説で例えると「悲しい」という言葉を使わないで悲しさを表現するのが小説の面白さのように,悲しいや嬉しいや不安を美術的に表現するスキルの興味と,生徒の複数解が楽しめそうな授業である。

また,自分に向き合うことができる点で個性化が図られ他者理解,自己理解にも繋がる。探究においてもこの個性化が探究を加速するために非常に大切になる。

(美術の専門性が分からない山﨑の勝手な解釈です)

↓その他の成果物はこちらから。

以下,山﨑のまとめ

探究と教科の両輪が駆動するためには2つのことを提案したい

提案(1)先生がもつ教科の見方考え方を活かして,生徒の探究にフィードバックを行う

多くの学校でみられるの,探究の「ゼミ方式」は高校現場では間違っていると思う。(ゼミ方式:数名の生徒に一人の先生が担当する方式)。

多様な研究・探究を行う生徒を1人の先生で指導するのは無理が生じるからである。(学校の悪しき平等主義なのか)先生の負担を減らすために,先生1人につき○人の生徒を担当するのだが,担当の生徒にその先生の専門性を活かしてフィードバックできない可能性がある。さらにその生徒にとっては色んな先生からフィードバックをもらった方がメリットは大きい。

そうすると,「生徒300人を全員の先生でみるのか!?負担が大きいのではないか」と思うかもしれないが,むしろ現状の「ゼミ方式」の方が多様なテーマに対応する方が負担感は大きいと思う。ICTを使えば,全員のフィードバック(全員する必要はない,自分の専門性が活かせるテーマだけでよい)はそれほど時間もかからない。

さらに,「フィードバックをもらえない生徒がいるのではないか?」という意見だが,組織的に無視されたらそれは救ってあげないといけないが,そうではなくどの教科の先生からもフィードバックがもらえない,つまり,学校の教科の枠では収まらない鋭い探究を行っていることに生徒は誇りをもつべきである。その場合は,どうか学校の枠で収めようとせず,地域,大学,企業と繋げるべきである。

「そんなコネクションない」という声が聞こえそうだが,コネクションなんて最初から誰も持っていない。SNSを使ったり直接専門家にアクションするだけである。生徒にそれらを行わせたら,大変貴重な学びのプロセスである。

提案(2)生徒の探究のツールとしての教科学習をデザインすべき

「授業」というのは2つの側面をもっていると私は考える。

①本質的に教科(学問)として学ぶ(ドリルではない)

②探究(生活)で必要なツールとして学ぶ

京都大学の石井英真氏はこの①②を「Do a subject」としておっしゃっているのだと思う。

今回のイベントで【先生役】には「②探究(生活)で必要なツールとして学ぶ」授業案を考えていただいた。さすが教科の専門性が高い先生もあって,すぐに授業のアイディアが浮かぶ。(作成時間は10分もなかったと思う)

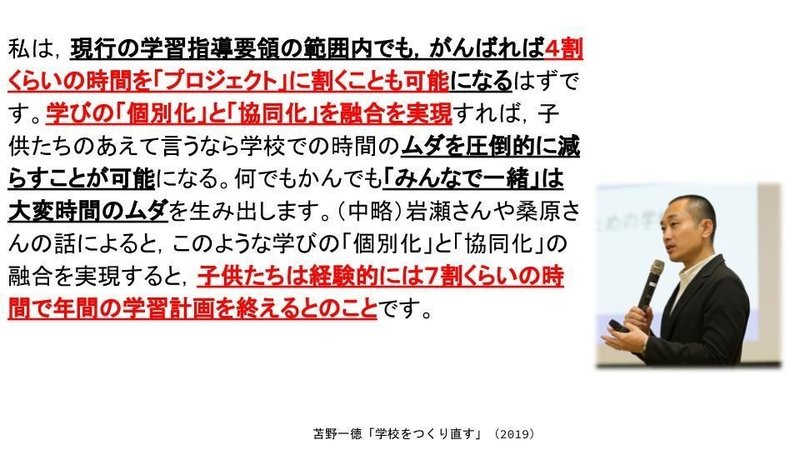

よく高校現場では探究の時間で「プレゼン練習,小論文練習,ディベート,読書発表会」など,探究で必要だと思われる学習活動をやっていることを散見する。これらの活動は非常に有益なのだが,むしろそれらを教科でやるべきだと声を大にしていいたい。よく,「知識がないと探究ができない。だからまずは型を教えないといけない」というが,その探究の型を教えるのがまさに教科の役割ではないのか。探究の時間は,(冒頭で示した苫野一徳氏の言葉にもあるように)たっぷりと自分の問いに向き合い試行錯誤する時間でよいのではないか。

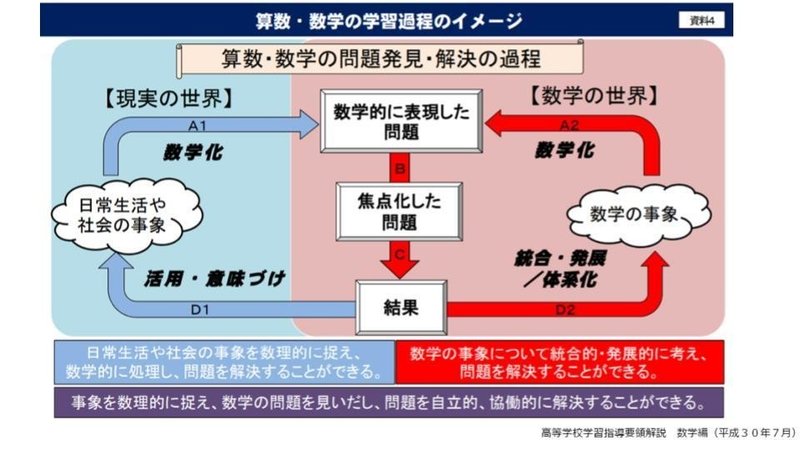

ちなみに,数学の新学習指導要領では①を【数学の世界】,②を【現実の世界】と表現している。(この図は数学の新学習指導要領で頻出する)

最後に,

「②探究(生活)で必要なツールとして学ぶ」授業が,時間がないという方は,ずばり一斉一律の授業を辞めることだと思う。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

動画はこちら↓

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは,問い立てラボの活動費として,教育に関わる皆様へ還元できるように運営費として使用させていただきます。