【動画あり】TTL38 ヒロシマの歴史を自分ごとにする問いづくりWS ~ヒロシマを知り・共に学び合い・繋ぐために~

動画は記事の最後にあります。(Japanese ver & English ver)なお,図は山﨑の解釈のもとメモしたものなので参考程度にみてください。

学校には足りないものが2つある。それは,

1つ目は,「問いを立てる」こと。今回は平和公園をただツアーするのではなく,なぜ?なに?どうやって?と問いを立てる時間をセッティングしました。学校が,ともすれば教科書の中身を教える場所になって,教えることがいっぱいで,生徒たちが問いを立てる時間がないことが散見されます。

2つ目は,「現場・本場」です。教室から出ない,学校からでないままの学びには限界があります。今回はオンラインではあるが,外にでる,社会と繋がる学びをもっと学校はデザインすべきです。

学ぶ場所は「現場」と「本場」がいい。環境問題を学ぶなら,ゴミがたまったうみを見た方が実感がわくし,農業を学ぶときは田んぼや畑に,コンピューターサイエンスなら最先端の研究所に行った方が面白い。

2020.08.26 中国新聞朝刊

そのようなことを踏まえて,この度はNPO法人PCV(Peace Cultur Village)さんとコラボして平和について学ぶこととなりました。

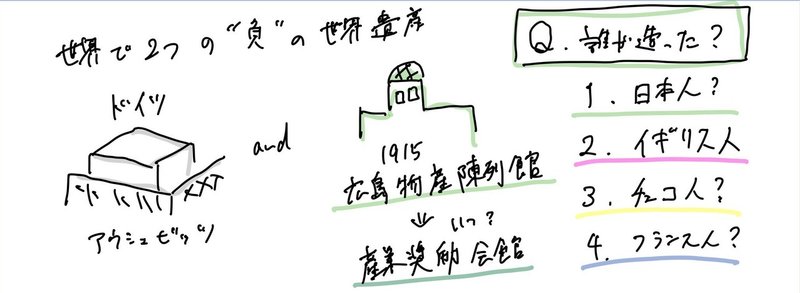

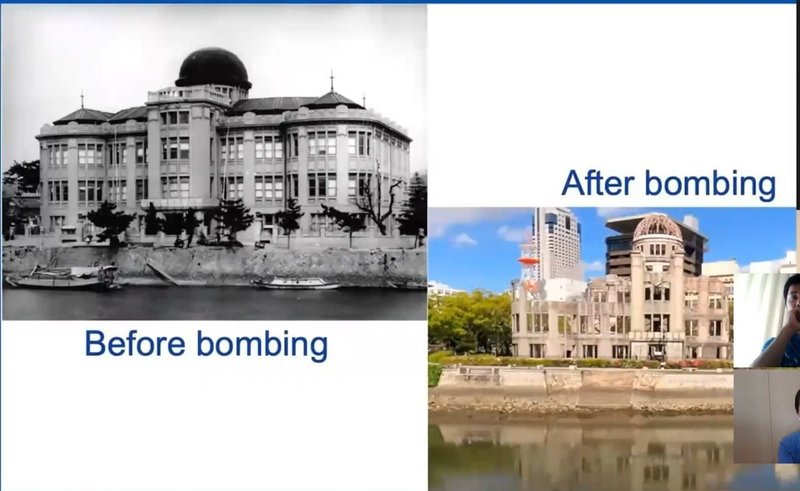

世界遺産の中で,たった2つだけの「負」の遺産

ドイツのアウシュビッツと広島の原爆ドームの2つだけが,世界遺産の中で「負」の遺産です。1915年に建てられた原爆ドームは元々「広島物産陳列館」。いつ頃か「産業奨励会館」に名前が変わり,物産展だけでなく,コンサートや劇など文化を楽しむ場所にもなったという。広島の人がきっとワクワクするような場所だったんだと思います。

原爆ドームは誰がつくったでしょうか??

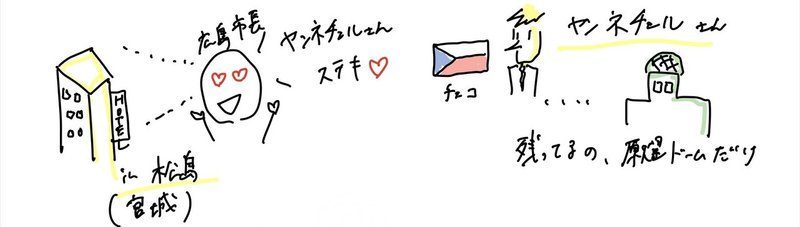

私(山﨑)は知りませんでした。なんとなくドイツ人かな?

正解はチェコの「ヤンネチェル」さん。宮城県の松島にホテルを建設していて,それに惚れた広島の市長さんがヤンネチェルさんに依頼したという。ヤンネチェルさんの建造物で現存するのは原爆ドームだけのようです。屋根のドームの形,5階建ての建物,原爆にも耐えた建物,当時で考えるときっとすごい技術やデザインだということが想像できます。

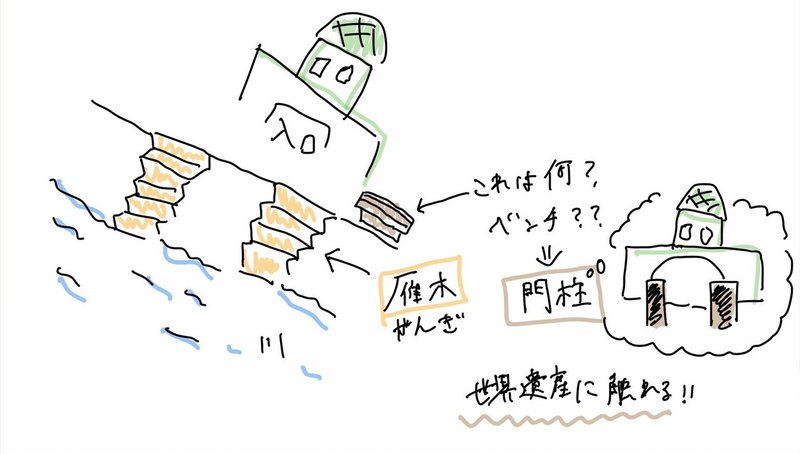

広島は水の都

みなさんは「雁木(がんぎ)」って分かりますか?広島の市内を流れる大きな川岸にみえる「階段状のもの」が「雁木」です。今みたいに車や電車が発達していなかった広島では,船で移動していたという。イメージはイタリアのベネチアみたいに,船の交通が発達していたという。原爆ドームまえにもその雁木があり,「産業奨励会館」まで船で行っていた人もいたのでしょう。船で移動するって現代では素敵に思えませんか?

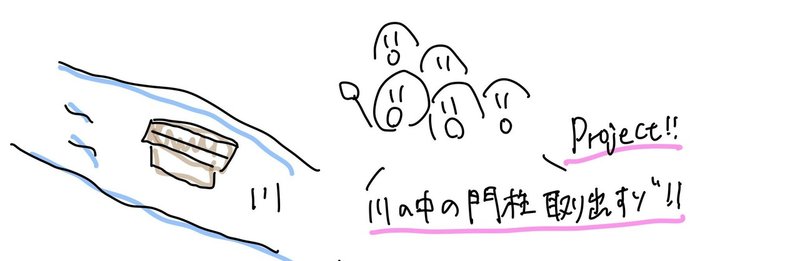

そして原爆ドームの前に,ベンチみたいな石があります。気づきにくいが,それは産業奨励会館の「門柱」。爆風でとばされて,川に落ちていたものを住民がすくい上げたストーリーがあるらしい。(ちなみに,原爆ドームの中は柵があって外からみるだけですが,その世界遺産の『門柱』には触ることができます。)

みなさんなら川に落ちた重たい「門柱」をひろいあげますか?それだけ原爆ドームを残そうという気運だったのでしょうか。

ここから先は

¥ 500

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは,問い立てラボの活動費として,教育に関わる皆様へ還元できるように運営費として使用させていただきます。