「文体練習」-チェロとダンスによる-(中川統雄新作・世界初演)≪ Exercices de style » violoncelle et danse

トーキョーコンサーツ・ラボから発信する新しい試み

文化庁による、コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業「ARTS for the future!2」の補助金を活用し、作曲家中川統雄さんが数年来温めていた構想にチェリスト山澤慧を起用した企画が、実現の運びとなりました。

レーモン・クノー(1903-1976)による文学作品『文体練習』は、「ある日バスの中で起こった他愛もないひとつの出来事」を描写する短いテキストを、99通りのさまざまな異なる文体で書き分けていくものです。

本企画のために中川氏が使用したのは、朝比奈弘治訳による朝日出版社版です。同書の帯に記された案内文を引用します。

前人未到のことば遊び

他愛もないひとつの出来事が、99通りもの変奏(ヴァリエーション)によって変幻自在に書き分けられてゆく。

『地下鉄のザジ』の作者にして

20世紀フランス文学の急進的な革命を率いた

レーモン・クノーによる究極の言語遊戯がついに完全翻訳。

朝比奈氏の「訳者あとがき」によると、『文体練習』が最初に単行本として出版されたのは1947年。その後何種類かの版が刊行され、1973年にはクノーがいくつかの断章を大幅に書き換えた新版が出されました。それが現在まで流布しているもので、朝比奈氏の翻訳もこの新版にもとづいているとのことです。

朝日出版から『文体練習』初版が発行されたのは1996年。

そして今年、2022年。

従来の音楽の概念を越えた楽曲で定評のある作曲家、中川統雄はこの作品から着想を得て、チェロの特殊奏法の名手である山澤慧を念頭に、99のフレーズから成る無伴奏チェロ作品「文体練習」-チェロ独奏のための99の変奏曲-を書き下ろしました。山澤が春先にTwitterで100日連続で配信した「チェロ特殊奏法100」を見て、パッとひらめき、決断したとのこと。

本作の世界初演にあたり、舞台・メディア等で数多く活躍する酒井直之、小暮香帆の2名のダンサーを共演に迎えます。

そして演出は、コンサート企画から批評執筆まで手がけ、コントラバス奏者としても活動する布施砂丘彦。

上演に先立ち朝日出版社にご連絡を取ったところ、喜んでいただき、協賛いただけることになりました。

10月末日までにPeatixからお申込みいただいた方の中から抽選で2名様に、『文体練習』(朝日出版社刊)をプレゼントいたします!

また、日本語版の翻訳者である朝比奈弘治氏からも応援のメールを頂戴しました。

とても面白そうな企画ですね。どんな音楽(とダンス)になるのか見当もつきませんが、『文体練習』がこうして別の舞台に生まれ変わって広がってゆくのは嬉しいことです。

これから本番に向けて少しずつ、こちらに制作の経過などを記録し、お伝えしていきます。

「文体練習」ーチェロとダンスによるー 公演概要

11月28日/29日 19時開演

トーキョーコンサーツ・ラボ (東京都新宿区西早稲田 2-3-18)

作曲:中川統雄

チェロ:山澤慧

ダンス:酒井直之、小暮香帆

演出:布施砂丘彦

照明:植村真

舞台監督:鈴木英生(カノン工房)

主催:東京コンサーツ

ご予約 ➡ https://peatix.com/sales/event/3359700/tickets

一般:4000円 学生(25才以下):2500円

全席自由。残席がある場合のみ当日販売(500円増し)

稽古初日(10月24日)

本日、チェリストの山澤慧、ダンサーの酒井直之、小暮香帆、演出の布施砂丘彦が、会場となるトーキョーコンサーツ・ラボに集いました。山澤とダンサーのおふたりは、初めての顔合わせ。およそ1ヶ月後の本番で客席の皆さまは、中川統雄作曲による「文体練習」世界初演をこの3人を通して見る/聞くことになります。

とりあえずSNS発信用に写真を撮ったところで、「メッセージもどうぞ!」といきなり振った結果がこちら。

リハーサルの様子は、日をあらためて公開します。

初日稽古レポート(0)

山澤慧とダンサーふたり(酒井直之、小暮夏帆)が直接会うのは初めて。まずは山澤が、新作「文体練習」の第1章(第1フレーズ)を実演しました。

動画をご覧になりたい方はこちら⬇️(1分程度の短い動画です)。

先に述べた通り、今回世界初演となる無伴奏チェロ作品「文体練習」-チェロ独奏のための99の変奏曲-は、作曲家 中川統雄がフランス文学作品から着想を得て山澤慧に”当て書き”したもので、原作のテキスト99編それぞれを音で書き換え(読み替え?)た、99の変奏が展開されます。

上で山澤が演奏している第1フレーズの元となっているのは、次のテキストです。

S系統のバスのなか、混雑する時間。ソフト帽をかぶった二十六歳ぐらいの男、帽子にはリボンの代わりに編んだ紐を巻いている。首は引き伸ばされたようにひょろ長い。客が乗り降りする。その男は隣に立っている乗客に腹を立てる。誰かが横を通るたびに乱暴に押してくる、と言って咎める。辛辣な声を出そうとしているが、めそめそした口調。席があいたのを見て、あわてて座りに行く。

二時間後、サン=ラザール駅前のローマ広場で、その男をまた見かける。連れの男が彼に、「きみのコートには、もうひとつボタンを付けたほうがいいな」と言っている。ボタンを付けるべき場所(襟のあいた部分)を教え、その理由を説明する。

訳者の朝比奈弘治さんも「訳者あとがき」で述べておられますが、この作品で描かれているのは「出来事といっても別にたいしたものではない」、日常どこでも見かけるような些細なつまらない情景です。

これがどのように展開していくのか、音楽作品では今回どんな試みをしているのか、などなど、演出の布施砂丘彦とダンサーの酒井直之、小暮夏帆による初日稽古の中身については、またあらためて書き足します。

・・・というわけで、今回は「初日稽古レポート(0)」ということにさせていただきました。

いきなりのTwitterスペース、でした

【急遽決定】「なんか面白そうだけど何するの?」という、出演者を含む(!!) 内外からの疑問にお応えし、10/28午後9時より、「レーモン・クノー『文体練習』原作とは、今回ラボで行う《文体練習》公演とは…」などなど、演出の布施砂丘彦さんに語っていただくことになりました!https://t.co/fTcdYu6qxc

— 東京コンサーツ (@TokyoConcerts) October 27, 2022

稽古レポートの続きを書かなければ、と思っていた矢先に、演出の布施砂丘彦さんからの提案で急遽決定したTwitterスペース開催。

「いつやります?」「今日、、、はダメだ」「明日は?」「明日なら大丈夫です」という勢いで。どうせ開くなら、早く!と思ったそのわけは、、、、

トーキョーコンサーツ・ラボ(以下、トーコンラボ)で行われる

「文体練習」ーチェロとダンスによるー (11/28、29開催)に

10月末日までにPeatixからお申込みいただいた方の中から

抽選で2名様に『文体練習』(朝日出版社刊)をプレゼント!!

だから。少しでも多くの方に『文体練習』の面白さを伝えて、せっかくなら早めにお申込みいただきたい、ということで、布施さんがお忙しい中、色々な資料を集めて、紹介してくださいました。

ただ、Twitterスペースはなにしろ音声だけなので、『文体練習』について初めて聞いたという方には、少し盛りだくさんすぎてメモを取る暇もなかったかも?と思うので、布施さんが紹介してくれた情報を含め、さまざまな情報源を記しておきます。

「文体練習」リンク集

最初にもう一度、今回、中川統雄さんが書き下ろしたチェロ独奏曲「文体練習」の原作となっているこちら

『文体練習』(レーモン・クノー著/朝比奈弘治 訳 朝日出版社)

続いて、布施さんが紹介してくださったさまざまな資料を含め、いろいろ。

アンサイクロペディア 文体練習

地下鉄のザジ(レーモン・クノー 著/生田耕作 訳 中公文庫)

挑戦者たち(法月綸太郎 著 新潮社)

レーモン・クノー〈与太郎〉的叡智(塩塚秀一郎 著 白水社)

「変な本大賞」決定会議 『文体練習』レーモン・クノー【変な本 #22】

松岡正剛の千夜千冊 138夜 『文体練習』レーモン・クノー

神戸市外大LIVE講演会 柴田元幸・きたむらさとし「名訳・迷訳-翻訳のたのしみ」1:02:47あたりから

布施さんがスペースでお話された内容はこちらで「録音を再生する」をポチっとすれば、お聴きになれます。(最初の7分くらい飛ばしたあたりから始まります。)

さてさて、この文学作品がどう音楽になるのか、ならないのか?

チェロとダンスによってこの99の「文体」はどのように「練習」されるのか?

ともかく舞台をお楽しみに、としか言えません。

舞台を見るためにはご予約を、そして原作『文体練習』朝日出版社刊のプレゼント抽選の対象となるには、是非10月31日までにこちらからお申込みください!

と、つい宣伝を繰り返してしまいましたが、次回の更新では稽古レポート(1)をお届けすることをお約束します。

予告の代わりに、稽古初日、トーコンラボで布施さんがホワイトボードを使って、演出意図について導入のお話をされている写真を。

初日稽古レポート(1)

前回の更新から、だいぶ間が空いてしまいました。

まず、上の写真について、演出の布施砂丘彦からの説明を要約してお伝えします。(>布施さん、訂正や補足があったらお願いします)

布施は、わたしたちが普段当たり前のようにとらえている「鑑賞」の形態について考察しています。彼が用意している演出ノートの一部から抜粋します。(演出ノートの最終版は公演当日配布するプログラムに掲載予定。)

ひとは他人が何の音を聴いているかは分からないけれど、他人が何を見ているかはすぐに分かるだろう。わたしたちは「見る」とき、同時に「見られる」のだ。

ボードを使って説明しているのは、彼の考える「聴取における人称変化」です。

(11/25 追記:どうやら布施から訂正があるらしいので、下記は飛ばして読んでください。聴取における人称変化、という考え方自体を彼がしている、ということに留めます。布施から訂正の原稿がくれば、差し替えます。

)

「0人称」ー Aがひとりで演奏(表現)しているだけ

「1人称」ー Aはひとりで演奏しているだけだが、それをBが見ている。Bは複数存在するが、あくまでそれぞれが個々にAを見ている。(状況としては音楽フェスや儀式など)

「2人称」ー AがBという対象に向けて演奏を届けている。(恋の歌、レクイエム)

「3人称」ー 演奏するAをBが見ている。「1人称」と「3人称」の違いは、前者では見る側の複数Bの間に集団的興奮が生じることもあるが、後者ではBはあくまで客観的にAを眺めている。(状況としてはコンクールの審査など)

「4人称」ー 演奏するAでもなければ演奏を見て(聴いて)いるBでもない立場のCの存在。(のぞき見、監視カメラ)

初回の稽古は、ダンサー酒井直之、小暮香帆の二人に、「見る」という日常的な動作のモチーフ(=基本型)を作ってもらう時間となりました。

文学作品『文体練習』の各章のタイトルおよび内容をもとに、「基本型」のヴァリエーションを作っていきます。布施はこれを「文体練習する」と呼びます。

すなわち、これまでわたしたちが文章において(小説なりエッセイなり学術書なり)本質と思っていた作品の内容は非本質となり、それまで非本質であったはずの文体こそが本質へと転倒しているのだ。

「練習exercices」を通して非本質を本質へと転倒させる。「ラボ」と銘打たれた会場にこんなにもぴったりな作品はないだろう。中川氏の新曲に対して、私の演出が何を練習し、何を転倒させるか、首を”ひょろ長く“して待っていてほしい。

『文体練習』が、音楽と動きによって「文体練習される」さまを目撃する観客(聴衆)の内面、視点や感覚に何が起こるのでしょうか……。

中川ノート

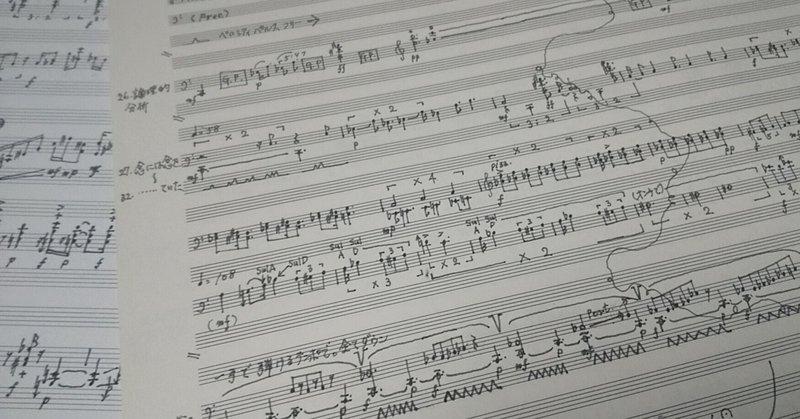

チラシの裏面、またこのnoteのトップ画像に載せている画像は、中川統雄氏手書きの譜面の抜粋です。99通りの変奏(ヴァリエーション)がびっしり書き込まれていて、図形楽譜ではないけれど、緻密でとても読解が難しそう!!そんな楽譜と一緒に提供されたのが上の画像、中川氏が「曲を書く前にメモのようなものを書いた」というノートです。

作曲にあたって、書籍『文体練習』のテキストを翻訳し、五線譜に移し替えるまでの、中川氏のクノー苦悩の跡を、少しだけ皆さんにお伝えできればと思います。(ネタバレしないように数か所黒塗りしています。)

クスっと笑って期待していただきたいのは、「山ちゃんにまかせる」という書き込み(赤囲み)。レーモン・クノー➡朝比奈弘治➡中川統雄による”文体練習”を経て、山ちゃんこと山澤慧のチェロは、本番でどのような書き換えを見せて(聞かせて)くれるのでしょうか。

表現を他者と分け合う時、私は出来るだけ干渉しないようにしています。理由は単純にその方が私にとって興味深く楽しいからです。私の趣味に合わなかったり意にそぐわなかったりした時こそ、それは面白いものになる。(…)好きな様にやってくれるようにお伝えしました。

上記は、「布施さんに演出を依頼するにあたってどのような話をしましたか」という主催者からの質問に対する、中川氏からの答えです。演出プラン同様に演奏に関しても、「山ちゃんにまかせ」た箇所について中川氏は、山澤慧に委ね、自分の書いた譜面がどのように表現されるのかを楽しみにしているのでしょう。

……というわけで、作曲家自身にすら予測不能な舞台を2週間後に控え……

急遽決定!!

ポストトークを実施します。(11/28のみ)

11月28日、世界初演の後で、『文体練習』翻訳家の朝比奈弘治氏と《文体練習》作曲家の中川統雄氏によるミニトークを行います。

お客様としていらしていただく予定だった朝比奈先生ですが、「せっかくこの試みに立ち会っていただくのだから、たった今観た(聞いた)舞台について感じたことをお客さんと共有してほしい」という、主催者からのお願いを快諾してくださいました。心より感謝申し上げます。

稽古レポート(11/16)

東京コンサーツのTwitterアカウントをフォローしてくださっている方はすでにご覧になったかもしれません。

11月16日には再び、トーコンラボで2人のダンサーが「文体練習しました」。

すなわち、初回の稽古で作った「見る」という極めて日常的な動作のモチーフ(「基本型」)を思い出しながら、文学作品『文体練習』の各章のタイトルと内容をもとに「基本型」を発展させ、ヴァリエーションの一つひとつを作っていきました。

▶️この作業こそ、今回、演出の布施が定義した「文体練習する」ことにあたります。

作ったばかりのヴァリエーションを、山澤が録音した音源を流しながら通して練習してみました。酒井、小暮のふたりの当意即妙な反応によって、だんだんと作品が創られていきます。

次回はいよいよチェロの山澤も練習に加わります。

出演者紹介(1)

✔️ 山澤 慧(チェロ)

昨日(11/22)3回目のリハーサルからようやく本格的に参加した山澤慧、今回の取組みへの意気込みを語ります。

……初のダンサーとの絡みを前に、意気込みと緊張が混ざっている状態。

✔️ 小暮香帆(ダンス)

小暮香帆は、山澤慧の録音した「文体練習」99の変奏を聞きながら参加した2回のリハーサルで何を感じていたのでしょうか。

以上、稽古前のミニインタビューからの抜粋をお届けしました。

稽古レポート(11/22)

11/22は、出来るだけ本番を意識した設営を……目指したものの……この日が初お目見えの舞台監督、鈴木英生に色々と指摘、指示、ツッコミを受けながらスタッフ右往左往(汗)。しかし、百戦錬磨の舞台監督が現場に居ると一気に創作している気分も急上昇‼️(単純)

山澤のチェロ独奏「文体練習」と、ダンサーの動きのヴァリエーションを重ねて検証していきます。演出の布施が意図していることと、ダンサーの身体の内から出てくる欲求がなかなか噛み合わない場面も。会場いっぱい、目に見えない「⁉️」マークが飛び交いました。

この「何?どういうこと?」という混乱状態を自覚したとき、あなたもわたしもすっかり布施の思惑にハマり「文体練習している」のだ、ということみたいです(たぶん)。

ランスルー(11/24)

今回の上演には大きなハードルがあります。一番悩ましいのが、関係者全員が揃うことのできる日が本番以外に無い!のです。

毎回のリハーサルを動画に撮っては全員にデータを送り、布施が確認しては演出プランを練り直してメールで送ってくる……ということを繰り返して、ようやくランスルーにこぎつけました、というか、ランスルーしなければいけない日になってしまったというのが実際のところです。

作曲の中川統雄は本日初めてリハーサルに参加、ということで「お腹が痛いです」と言っていました。

下の写真、皆のなんだか沈んだ表情、ホント大丈夫なんだろうか……。

と、制作担当は不安だったわけですが、ランスルーでは皆さん、見事に化けました‼️というか、この集合写真がニセの姿だったのか。

特に山澤、演技に開眼か⁉️チェロを捨てて俳優の道に行くのか⁉️ ……という怪演ぶりは、開演までどうぞお楽しみに。

本作品の鑑賞前に、全変奏曲の元になっている「1.メモ」の音を知っておくと、より楽しめるでしょう「メモ」については初日稽古レポート(0)でお伝えしましたが、昨日の山澤ツイートから今一度ご覧ください。

11/28,29文体練習の通しリハでした。

— 山澤慧 (@yamazawakei) November 24, 2022

通しリハから、いくつか動画をアップしていきたいと思います。

1つめの章、「メモ」

この断章で書かれている内容が99通りの文体で書かれている、それがレーモン・クノー作の「文体練習」です。

変奏曲で言えば、テーマにあたる部分です。#中川統雄_文体練習 pic.twitter.com/DlzDpmXStc

出演者紹介(2)

✓酒井直之(ダンス)

山澤の録音した音源だけを頼りにリハーサルしていた時と、実際に山澤と一緒にリハーサルをした時の感覚の違いについて聞いてみました。

おまけのおちゃめな笑顔をどうぞ。

ランスルー(11/25)

まず酒井のヴァリエーションの中からいくつかをピックアップし、布施があれこれと注文をつけます。そこに中川も加わって、和気あいあいと進行。

聞けば中川はこれまで、ダンサーとの共演もかなり経験しているようです。ダンスや「舞踏」の関係者の名前があれこれと出てきて、酒井と話も弾んでいました。

小暮が欠席のため、ランスルーは酒井と山澤のみで。今回の作品では山澤がチェロを弾くだけではなく、セリフや声で演じる部分も多いのですが、段々と声が腹の底から出るようになってきました。

演奏に関しては、「非常に良かった!最高!!」と、作曲家本人に太鼓判を押され、あとは本番を待つのみ。

このnoteを次に更新するのは、公演が終了してからになります。

公演終了後に、中川が作曲時に各章についてのアイデアをメモしていたノートの画像を公開予定です。また、初日の終演後に予定している、文学作品『文体練習』の訳者である朝比奈弘治先生と中川統雄のポストトークの様子もレポートします。

11月28日、29日はトーキョーコンサーツ・ラボでお会いしましょう!!

公演初日(11/28)

昨日、無事に初日終了しました。思いがけずたくさんのお客様においでいただきました。公演をご覧になる前に読んでいただければより楽しんでいただけるだろう、と思っていた配布プログラムですが、平日夜の公演とあって、ギリギリで駆けつけるお客様も多かったので、事前に読むことは難しかったかもしれません。

というわけで、本日二日目の公演を前に、プログラムに掲載した布施砂丘彦氏によるご案内の文章と、東京コンサーツが行った中川統雄氏へのメールインタビューのページをここに転載します。

お配りしているプログラム、出演者のプロフィールページはチラシ内容と変わりませんが、各々が文体練習してみての気持ちが「ひと言」書き添えてあります。

これについては、ご来場になってプログラムを受け取ってから、お読みください。

昨日は『文体練習』翻訳者の朝比奈弘治氏と中川統雄氏のポストトークも行われました。こちらも思いがけず多くのお客様にご参加いただき、充実した内容でお楽しみいただけたかと思います。

中川さんと朝比奈さんのやり取りの一部をご紹介しましょう。

海外文学の翻訳について、中川さんから尋ねられた朝比奈さん「翻訳とはテキストに忠実に、自分は出さない、というのが基本。だが、こういう本の場合はそうもいかない。クノーが読者に感じさせたかったことを、日本の読者に感じさせたい。それはテキストをただ翻訳することではない。クノーのやりたかったことを、できるだけ日本の読者に感じてほしいと思った」

対する中川さん「翻訳者のかなり大胆な切り口、翻訳の持つ、原作に対しての距離感も読み取り、それを伝えようとしながら曲を作った」

つまり中川版の音楽作品「文体練習」は、朝比奈版の文学作品「文体練習」を翻訳した、といえるのでしょう。中川さんは「できれば文学版『文体練習』を読んでから楽曲を聞いてほしい、自分ならこういう風に書く、などと思いながら聞くという楽しみかたもある」と力説していました。

お客様との質疑応答もありました。最後にはご自身も翻訳家という方から質問していただき、多くの海外文学を訳していらした方同士の「翻訳対談」ともなり、主催者としても大変嬉しく思いました。トークの内容は後日、概要をテキストにしてご紹介したいと思っています。どうぞお楽しみに。

本日(11/29)19時から、2回目の「文体練習」公演が行われます。

演出の布施には、また初日とは違ったアイデアが浮かんでいるようです。(主催者泣かせ?!)

今夜はトーキョーコンサーツ・ラボへ、どうぞお越しください。

首を長~くして、お待ちしています!!

公演最終日(11/29)

公演最終日、というか、2回しか公演回数はなかったのですが。でも、このようないわゆる「現代音楽」の企画で2回の公演を実施するのはかなりチャレンジングなことでした。

おかげさまで2日間で100名以上のお客様にご来場いただきました。

会場入り口前には、中川さんの手稿譜コピーを展示しました。音符だけでなく、細かい字で色々な指示がかかれてあるユニークな譜面に、熱心に見入っているお客様もいらっしゃいました。

中川ノート全容大公開

以前に部分的に黒塗りをして一部を公開していた中川ノート、作曲をする際に中川がひとつひとつの章の構想を書きつけたメモの画像を全て公開します。公演を実際にお聴きになった方、記憶に残っている場面と照らし合わせてご覧ください。

ご感想をお寄せください

中川統雄氏本人による総括はこちら。

現代音楽で同じ公演を2日連続で出来ると言うのは極めて珍しい。

— Norio Nakagawa 中川 統雄 (@raiteisabota) November 29, 2022

そしてそれは得るものがあまりにも沢山ある事は昨日の本番後の打ち合わせで理解できた。

自画自賛、上等!!と思います。

制作した側としては、作曲家がここまで満足してくれれば報われるというもの。

一方、山澤慧の総括。

81.ちんぷん漢文

— 山澤慧 (@yamazawakei) November 29, 2022

ちくわ2本食いはきつかった pic.twitter.com/H3qOqbByaG

皆さんはいかがでしたか。是非、山澤慧のtweetに反応する形で、ご感想をお寄せくだされば嬉しいです。

11/28 ポストトーク

公演が終わって1週間以上が経ちました。

お約束したとおり、28日に行われたポストトークの模様をお伝えします。

まず最初に、『文体練習』(朝日出版社版)の翻訳者である朝比奈弘治さんに、公演をご覧になっての率直な感想をお話しいただきました。

「音だけではなく、ダンス、それに照明とか場内放送とかまで関わった一種の異種格闘技、こういうものを見せてもらえるとは思わなかったので、『意想外』でした」。

続いては中川さんが是非朝比奈さんに聞いてみたかった、という質問。「文体が99個もある中には、結構同じ切り口のものがあったと思う。そういうものを翻訳するときの『距離感』についてお尋ねしたい」。

朝比奈さんは「クノーが読者に感じさせたかったことを、日本の読者に感じさせる。つまりクノーの意図、フランスの読者ならここでこう感じるだろうな、というところを日本語でどう訳すかが、肝」と答え、具体的な例として「71.語頭音付加」「72.だぐでん」「73.女子高生」という3つの章を挙げてお答えくださいました。この3つの原題はそれぞれ「語頭音付加」「語中音付加」「語尾音付加」で、無意味な音を単語の頭、中間、語尾に付けたテキストとなっているのだが、日本語でこれを3つ続けてやってもつまらない。そこで思い切って自分を出すことにした、と。

こんな調子なので最後は編集者に「クノー原作、僕が創作」ということにできないかと相談してみたそうですが、もちろん却下され、「もう、中身は半分無視、クノーのやりたかったことを、自分が自由にやってみようとした」とのことでした。

中川さんは、朝比奈さん訳を読んでいて「ダジャレや下ネタへの距離感が、面白かった。下世話なくらい直接的な表現をしているところもあったり、逆にある程度距離を持って、読んでいても『なんでこれがこういう訳になるんだろう?』という距離感のもあった」と話し、朝比奈訳の距離感に添いたいと思いながら、曲を作ったそうです。

(作曲ばかりでなく営業の才能も発揮した中川さん。「文学にあまり興味ない、という人でも、これを読むと面白いはず。『自分だったらこう訳すのではないか』と思いながら、あるいは曲に関して『自分ならこういう音を付ける』とか思いながら聞いてもらうと、面白いと思う」と、朝日出版社さんを代弁するかのごとくに本を大絶賛、推してくださり、会場で販売していた『文体練習』の書籍は完売となりました!)

さて、朝比奈さんから中川さんへの質問は「竹輪を食べてしまう、のも、あれも曲なのですか?」

中川さんの答えは「多久くんという、竹輪でフルートを吹くアーティストのパロディで、竹輪を吹く振りをして食べてしまう、ということで、やりました」という、分かるような分からないような……。

「81.ちんぷん漢文」の章を中川さんが「文体練習」した結果が、山澤の「竹輪笛」からの「竹輪食え」、だったというわけですね。クノーがラテン語をパロディにした原文を、朝比奈版では漢文にして遊び、中川版ではそれをまた読み替え(吹き替え?)て、フルートを真面目に吹いてからむしゃむしゃ食べる、という形になっていました。

中川さん曰く、全99の変奏曲の中で「これが一番長い曲です」。(ちなみに29日は調子に乗った、あるいはお腹が空いていた山澤が竹輪2本目に手を出した結果、曲は一層長くなりました。)

パロディのもととなった、本家の竹輪奏者、多久潤一朗さんの動画も上げておきます。

いよいよ本編・チクワの吹き方講座 pic.twitter.com/PZPtq3qGor

— 多久潤一朗(たく じゅんいちろう) (@magnumtriored) May 14, 2020

お客様から中川さんへの「ダンスを入れるという構想は初めからありましたか?」という問いに対しては、「正直いうと、1時間以上、自分の曲だけで持つかなという不安があり、山澤さんから演出が入るのはアリかと聞かれて、アリと答えた」「外部の人が関わる時の自分のポリシーとしては、丸投げする。自分の意にそぐわないものができたとしても干渉しない。その方が面白いと思うから。今回、布施さんはかなり本を読みこんで理解してやっておられたと思う」とのことでした。

お客様の中に翻訳家もいらっしゃり、朝比奈さんとのミニ翻訳問答の一幕もありました。「翻訳にはリズムが大事だと思うけれど、どうですか?」との問いかけには「もちろん、特にこの『文体練習』については、リズムがとても重要です」。「翻訳ではなるべく自分を出さないようにと思いながらも、興が乗ってくるとどうしても自分が出てしまいますよね」ということで、朝比奈さんとうなずき合っていました。

映像配信のお知らせ

というわけで、2日間で100名を越えるお客様に「文体練習」をご覧いただきました。おかげさまで好評をいただいたこの舞台、29日の公演の模様を、東京コンサーツが運営するトーコン・ミュージックチャンネルにて、期間限定で無料配信いたします。

配信期間(予定):12/25(日)~1/15(日)

アップロードされたらTwitterなどでもお知らせします。どうぞお楽しみに!

「文体練習」の次は、、、(告知)

AFF2の補助金を活用してトーキョーコンサーツ・ラボが発信する、領域横断の新しい試みとして、年内にまだこんな公演(12/10)やあんな公演(12/27)があります。

先月、山澤の文変体練習ぶりを楽しんでくださった皆さんに刺さりそう?!

いずれもどうぞご注目ください。

映像配信開始!

12月25日より、トーコンミュージック・チャンネルにて11/29公演の模様を配信開始しました。年末年始にどうぞお楽しみください。

ご視聴ありがとうございました。

11/29公演の模様のYouTube無料配信は終了いたしました。

たくさんの方々にご視聴いただき、ありがとうございました。

是非とも「#文体練習」をつけて 感想を発信していただけると嬉しいです。

再演希望の声が盛り上がることを期待しつつ、いったんこのnoteはここまでとします。読んでくださった方々にお礼申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?