腎臓がみるみる元気になる食べ物5選

【腎臓がみるみるダメになる】の続編です。

まだの方は、そちらもぜひお読みください。

腎臓が元気になる食べ物[1]納豆

正確には、納豆をはじめとする大豆食品。

大豆食品を推奨する理由は2つ。

1つ目はタンパク質が豊富な食品であること。

腎臓という臓器は、そのほとんどが細かい血管でできています。

血管の材料は、タンパク質に他なりません。

腎臓が元気であるためには、タンパク質が不足してはいけません。

腎機能が低下するとタンパク質を制限するケースがありますが、その目安となるのがeGFR検査です。

eGFRが60以上の場合には、タンパク質制限はまったく必要ありません。

eGFRが60を下回るとタンパク質制限が必要になるケースもあります。

主治医と相談しながら、タンパク質を摂取してください。

タンパク質が豊富な食べ物は、大豆食品以外にも玉子、肉類、魚介類などあります。

その中で大豆食品をお薦めするのは、もう一つ理由があります。

有機リンの吸収が緩やかなことです。

自然の食べ物に含まれる有機リンは、加工食品に多い無機リンと比べて吸収率が下がります。

それだけでも腎臓の負担が軽減されます。

さらに植物性タンパク質である大豆食品は、動物性タンパク質と比べて有機リンの吸収スピードが遅いことが分かっています。

同じ量でも少しずつ腎臓を通過させることで、腎臓の負担をより軽くすることは明らかです。

実際に、植物由来の食材を多く使った食事をしている集団は、そうでない集団と比べて糸球体濾過率が有意に高い値を示した、という研究報告も存在します。

大豆食品の中で納豆を一押しするのは、

⒈ 発酵食品であり納豆菌で腸内環境をよくすること

⒉ 水溶性食物繊維がブドウ糖の吸収を緩やかにすること

が挙げられます。

腎臓が元気になる食べ物[2]シナモン

よく知られているシナモンの健康効果として、血糖値やコレステロールを抑えるということがあります。

これだけでも、小さな血管が傷ついたり動脈硬化を防ぐ効果が期待できます。

加えて、もっとスゴい働きがあります。

腎臓は細かい血管、毛細血管で作られていることを先ほど話しました。

シナモンには、その毛細血管を強化する能力があると考えられます。

それは、シナモンにはtie2(タイツー)を活性化させる働きがあるからです。

(tie2?)

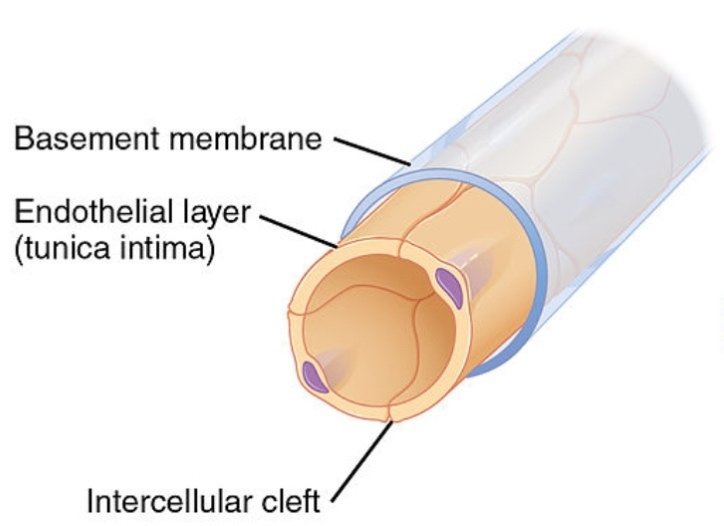

tie2の説明をする前に毛細血管の構造から解説します。

毛細血管の構造は太い血管と違ってシンプルです。

一層だけの壁細胞の内側に内皮細胞があります。

tie2は内皮細胞に現れる酵素の一種で、内皮細胞と壁細胞を結びつける接着剤のような働きをします。

tie2はそれ単体では働くことができず、壁細胞から分泌されるアンジオポエチン1という物質がtie2の受容体に結合することでtie2が活性化します。

しかしアンジオポエチン1は、年齢を重ねるにつれて分泌量が減ってしまいます。

そこで、アンジオポエチンと似た働きをする植物エキスで、その代用が可能になります。

その一つがシナモンです。

シナモンは、tie2を活性化させることで内皮細胞と壁細胞の結合を強固にして、毛細血管から血液が漏れにくい状態にします。

シナモンのほかにtie2を活性化させる食べ物として、

ルイボスとヒハツが挙げられます。

ルイボスは、ノンカフェインのルイボスティーで知られています。

ヒハツは、沖縄以外の人には馴染みが薄い食品です。

八重山諸島で作られる、ややクセのある香辛料。

沖縄ソバにふりかける以外に

スープ、カレー、パスタ、うどんなどに使えます。

沖縄ではスーパーで普通に売ってますが、本土の方の場合は通販で入手できます。

腎臓が元気になる食べ物[3]ブルーベリー

ブルーベリーといえば、強力な抗酸化物質アントシアニンが知られています

アントシアニンは老眼や白内障、

加齢黄斑変性等の予防など、

「眼の栄養素」として有名ですが、

腎臓へのダメージを減らす効果も注目されています。

強力な抗酸化作用で、腎臓の毛細血管が損傷して動脈硬化になるのを防ぎます。

マウスを使った実験ですが、ブルーベリー強化食を与えたマウスは、腎機能が大幅に改善したという報告もあります。

人に関する論文でも、糖尿病性腎臓病における腎機能の改善にブルーベリーが一定の役割を果たした、という研究報告もあります。

アントシアニンが眼や腎機能の維持、改善に効果があるのは、極細である毛細血管をしっかり通って組織の末端まで届くからです。

ブルーベリーに含まれる抗酸化物質は、アントシアニンだけではありません

プロアントシアニジン、

クロロゲン酸、

フラボノール配糖体、

ビタミンEなどです。

トータルで見ても、ブルーベリーの抗酸化能力は、他のフルーツや野菜と比べても頭一つ抜けています。

ブルーベリーの食べ方ポイントは、「皮ごと生で食べる」です。

ブルーベリーに限らず、皮にこそ栄養素が詰まっています。

アントシアニンも例外ではありません。

また、アントシアニンを含むポリフェノールは熱に弱いため、加熱しないでそのまま食べてください。

腎臓が元気になる食べ物[4]玉ねぎ

万能野菜の玉ねぎです。

玉ねぎが腎臓を元気にする理由は2つ。

1つは、その超強力な解毒力です。

解毒に働く成分はイオウ化合物。

イオウ化合物が解毒する有害物質、重金属は次の通りです。

カドミウム

ヒ素

鉛

アルミニウム

エタノール

アフラトキシン

アクリルアミド

これらの有害物質、重金属を解毒排出することで、腎機能低下が加速するのを防ぎます。

とくに米を主食とする日本人にとって、カドミウムを解毒してくれるのは助かります。

もう一つの成分はケルセチン。

ケルセチンは、ブルーベリーのアントシアニンと同じく、ポリフェノールの一種です。

ケルセチンは高血圧や糖尿病の改善、

血液中の中性脂肪やコレステロールの

代謝促進により、動脈硬化の予防に働きます。

四方八方から腎臓を保護します。

玉ねぎは、l幅広いレシピで使えることに加えて、非常に日持ちがいい野菜です。

腎臓が元気になる食べ物[5]黒酢

黒酢に多く含まれている「Dアミノ酸」に腎臓保護効果があると考えられます。

アミノ酸には、Lアミノ酸とDアミノ酸の2種類が存在します。

その内、タンパク質の材料になれるのはLアミノ酸のみです。

Dアミノ酸はタンパク質の材料にはならず、遊離アミノ酸として単体で体の生理作用に働きます。

黒酢にはDアミノ酸が豊富ですが、そのDアミノ酸の一種である「Dセリン」に腎機能維持との関連があります。

2018年金沢大学の研究です。

腎障害を持っているマウスを

Dセリン投与のグループとDセリン投与なしのグループに分けて観察したところ、Dセリンを投与したマウスは腎障害が軽減した、という結果が出ました。

人を対象とした研究はありませんが、

腎移植をした人、急性腎障害の人は、

血液中のDセリン濃度が高いことが分かっています。

Dセリンは腸内細菌でも作られます。

腎臓が危険な状態に晒された時に、体の生体反応として緊急的に腸がDセリンを製造するのだと推測できます。

このことから、Dセリンには腎機能が低下するのを防ぐ働きがあるのではないかと考えられます。

黒酢を使ったレシピもさまざまです。

Google[黒酢 レシピ]で検索してみてください。

【まとめ】

腎臓がみるみる元気になる食べ物5選

納豆(大豆食品)

シナモン

ブルーベリー

玉ねぎ

黒酢

この記事の内容については動画もアップしています。

合わせてご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?