ステップワゴン 車中泊用に改造

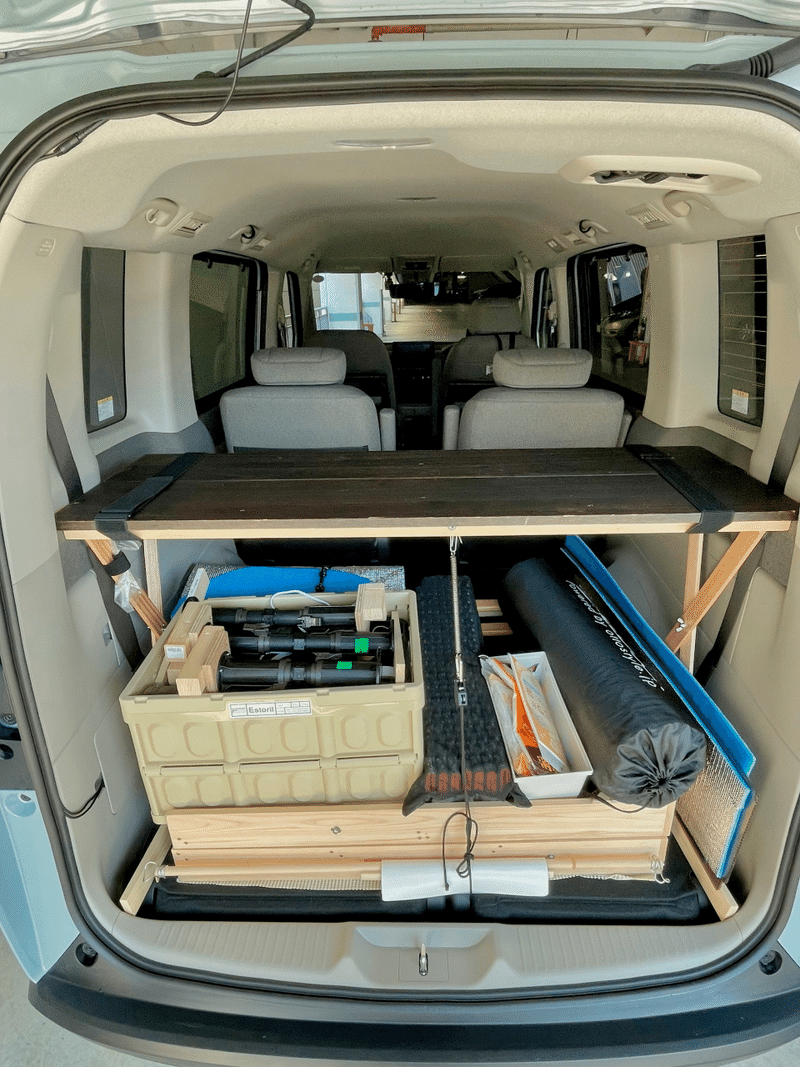

上の写真は、ステップワゴン(RP6)の車内からリアゲートを見たところです。

「え?、何これ。」と思われたと思いますが、床下に格納した3列目のシート(左右の壁にシートベルトが有ります。)のところに、机と木のイスが置かれ、その右側には焦げ茶色のラグが敷かれて、そこはベッドとなっている車中泊用の車です。

今回の記事では、ステップワゴンで快適に車中泊するために車のカスタマイズ(改造)方法について書いています。

1.コンセプト

今回はステップワゴンに特化して、次のような考え方に基づいて快適に車中泊できるようにカスタム化しています。

(後々、同じコンセプトでN-VANやアウトバックも紹介する予定です。)

腰痛持ちに優しい住環境

完治しているとは言え、ぎっくり腰と椎間板ヘルニアを経験している自分としては「胡坐をかいて座る」というのが辛くて、車中泊でも洋式の環境にすることが大事でした。

この問題は天井の高いステップワゴンを選択し、ベッドと机を導入することで解決できました。

また、この天井高によって、車内で多少前かがみながらながらも立ったままズボンを脱ぎ着できるようになりました。

ステーションワゴンのような天井の低い車内では、スボンの脱ぎ着が大変なことを知っている方には理解頂けると思います。

一人で車中泊、しっかり睡眠

ここで紹介する車中泊車は、一人で写真を撮りに行くとか、登山や釣り、はたまた名所巡りなど、個人の趣味のために使う車であって、家族で車中泊することは考えていません。

(車中泊先でお会いする半分くらいの人が単独車中泊です。)

趣味のパフォーマンスを高めるために「しっかり寝られて、疲れない」ことを優先しています。

作り方は後程説明

旅の最中は、ずっとこの状態です。

また、単独行ということで就寝時も運転席はドライビングポジションのままにしています。

これは、非常時(大雨などの天変地異やマナーの悪い車が近くに来た時)に直ちに車を移動するためです。

車中泊 ⇋ 普段使い の変換を簡単に

キャンピングカーはキッチンやベッドなどが最初から設置されていてその目的には便利ですが、その車を通勤や買い物に使うには無理があります。

(レンタルするという手もありますが必要なときに必要な期間使えるかというと微妙です。2台持ちが可能な方はそもそも対象外です。)

ここでは、荷物の積み込み時間とは別に、30分くらいで車中泊仕様に変更し、戻ったら直ちに普段使いの車に戻せる方法を説明しています。

(そのための前もって小道具を準備し、普段から車内に積んであります。

勿論、自宅に置いておくのもありですが、その場合時間を多めに見てください。)

3列目を使わないので4人乗車

2.水平なベッドのセッティング

現状認識と対策

ステップワゴン(RP6)は助手席を少し前にすると、助手席の背面からリアゲートまで2,100mmほどあります。

床から天井までの高さは運転席後ろで約1380mm、3列目シート(床下に収納後)のところでは約1300mmで、これだけの高さがあるとベッドに腰掛けても頭は天井に届きません。

2列目シートをベッドにしようして背もたれを倒しても、背もたれと座面の段差が大きく、また2列目のシートだけではベッドとして長さが足りません。

シートの上の木枠で水平を確保

段ボールやクッションなどを使ってこの段差を修正し、更に後ろにBOXを置いて寝床を長くして、全体を水平にするのは手間も時間もかかります。

特に今回のステップワゴン(RP6)は3列目シートが高く(シアターレイアウト)なっているので、床を基準にしてベッドを設置すると後方から前方に下がったような寝床になる可能性もあります。

(短期間であっても傾斜のあるところで寝るのはつらい。)

そこで、倒した2列目シートの上に自作の木枠(後述)を乗せ、上の写真のようにその木枠でを水平に確保し、それを基準にベッドの作製していくことにしました。

木枠の作製

先ず完成した木枠と2列目シートの関係をご覧ください。

この木枠の形状は次のポンチ絵のとおりで、使用した木材のサイズはその下に示しています。

各木材のサイズは以下のとおりです。

A材 12×85×910mm

B材 12×85×450mm

C材 38×38×910mm

D材 38×38×400mm

E材 38×38×620mm

ダンベル状のオレンジ色の部品は高さ調整可能なプラ束(これで木枠の水平を調整する)のイメージで、現物は下の写真のような形状(後方の使用例)をしています。

2列目に木枠を乗せるなら、2列目シート全体を囲う形状にすると左右に動かなくなるので良いのですが、下の写真のようにスライドドア側にすき間がないため、木枠をこのような形にしました。

青丸部分は2列目シートのひじ掛けと壁との間に殆どすき間が無い

黄色矢印は、木枠の中央の重さを支えている手摺裏側の固い部分

木枠とその上に乗る体重の殆どは中央の2本のE材で受け、更に上の写真のようにひじ掛け部分(黄色矢印)がそれを受ける形です。

そして、残りの重さは前後のプラ束が受けることになります。

木材はホームセンターで入手可能な規格材で、必要な長さにカットしたあと、リビングのテーブルの上に保護マットを敷いて木ネジで組み上げたものです。

但し、各角が正確に90度になるようにしないと、木枠が歪みますので注意してください。(直角を出すためのグッズはこちら。)

上半身を支えることから、横桟は2本にしています。

角の三角板は補強用

この木枠は二つ折にして車に乗せます。

木枠を水平に固定

木枠の中央部(ヒンジ部分)をひじ掛けに乗せただけだとヤジロベー状態なので、写真のように木枠のこちら側(後部)と向こう側(前部)に設置したプラ束で床からの高さを調整して木枠の水平を確保します。(詳細は後述)

また、正しく木枠の位置を決めるには、木枠のE材と2列目シートひじ掛けの位置関係を一定にする必要があります。

ヒンジで繋いだE材をひじ掛けの所定のところに置いた状態で、チャイルドシート固定金具と、木枠の中央寄りの板(A材)の2ヵ所に取り付けたアイボルトとを、2本のロープラチェットを使って均等な力で引っ張ります。(下の写真の赤丸)

これで、木枠は左側(スライドドア側、上の写真では右側)に引き寄せられ、同時に木枠とひじ掛けの位置関係も固定されます。

ただ、このままでは木枠の前方部分は座面のシートと接触しておらず、木枠をスライドドア側に移動するとき位置を固定できないので、下の写真のように座面と接触するように、じゃま板を取り付けます。

このじゃま板と、後方でひじ掛けに接触しているA材、2本のロープラチェットがトラス構造となって安定します。

この写真ではアイボルトは未設置

次いで、ヤジロベー状態を解消します。

これにはプラ束を、後方の1ヵ所と前方の2ヵ所に設置して高さ調整します。

これで、ほぼ木枠の水平が確保されます。

プラ束使用の写真のスケールを見ると、前の方の床がリアゲート側より10cm近く低いことが分かります。

また前方に頭が来るので、前方にプラ束を2本、荷重があまり掛からない後方は1本にしています。その方が設置の手間もかかりません。

なお、各プラ束を木枠に保持する方法は下の写真のようにプラ束の上部に取付けた2本の木端で作った溝に木枠の板を嵌めるか、溝に嵌められない補強板(前方右)のところは直角を規定する木端を取り付けて、プラ束上部の板と三角の補強板を小型のクランプで締結します。

右端の板部分は補強板とクランプて締結

木枠を木端の溝に嵌めるこの方法でも、使用時に全く不安は無く、且つ組み立て・解体が簡単です。

ベッドの完成

車中泊に出かける前に下の写真の要領で、事前に準備した木枠(小道具)をシートに固定し、必要な部材でベッドを完成させます。

四角のスポンジゴムは対角線で切断し、木枠の内角にフィットする位置に貼り付けた

板のサイズは以前使っていた900×620×5mmですが、好みで変更してください。

右に置いてあるのは次に設置する机のパーツです。

下のキルティングラグ(140×195cm)を縦半分に折って使ってます。

(下の商品とはサイズは同じでも表面のデザイン違う。)

傾斜地でも水平を確保

大体の駐車場は水はけ対策で、若干傾斜しています。

その傾斜が大きければ、水平ベッドを作っても元も子もありません。

下の写真のタイヤの下をご覧ください。

これは、車を整備する際にタイヤの下に敷くと車体が持ち上がるプラスチック製品(スロープジャッキ:重量3.24kg/個 耐荷重3t)という商品です。

上の写真は前方が下がっている駐車場の例です。左右に傾斜している場合でも、片側のタイヤに使えば良いし、乗る部分がスロープになっているので、乗せる位置を変えれば少ない傾斜にも対応が可能です。

これも、ベッドに寝てみて傾いていると感じたときに実施する程度で、気にならないレベルならやりません。

3.机の設置

机の効用

車中泊を経験した方なら分かると思いますが、車内を整理するときは机のような場所があると一時的にモノを置いて順番に処理できるので、モノを見失うことがありません。

また、下の写真の机とベッドのレイアウトは、ビジネスホテルとかフェリー個室に似ていると思いませんか。

机に向かうときは食事やPC作業など集中して何かをするとき、ベッドに腰掛けてやるのは整理や着替えなどの軽作業です。

この机は、実はこのステップワゴンより前の車中泊で使っていたN-VANをカスタマイズする際に作った机の流用です。

(因みに天板には軽い桐材を使用し、裏にリブを設けて軽量化と強度を確保しています。)

机の取り付け

N-VANには机を「荷室の壁に取り付ける」機能がありましたが、このステップワゴンはそうした構造にはなっていません。

ステップワゴンでは、通常の机のように脚をつけて車内に「置く」ようにしました。

たまたまN-VANとステップワゴンのリアゲートの幅方向の長さが殆ど同じだったので、N-VANの机部材が流用(実際は端を一部削った。)できました。

あとは、脚をどう取り付けるかが問題でした。

具体的には下の写真のようにリブ(補強材)に穴を開けて蝶ボルトと爪付きナットで脚と机部材を締結しました。

爪付きナットを使うと、通常のナットのように飛び出すことが無く(後で写真が出てきます。)ステップワゴンの内装を傷付けません。

次に脚の形状ですが、下は右側の脚の例です。

下矢印はこれ以上後退しないようストッパー

上矢印は脚が沈まないよう固い部分に乗せている

下図は左脚のポンチ絵で、G材の200mmの方がリアゲート部材に突き当たって後ろにズレないようにストッパーの役割をします。

F材の交点やG材の取り付け部分は現物合わせの方がいいでしょう。

下の写真は、出来あがった机を車に乗せた状態です。

(実際組み上げは、車内で行う方が机が左右に揺れず作業性良好です。)

脚の板の厚みは8mmと薄いですが、下の写真のように机は車体にスッポリ嵌った状態なので、横方向に脚が変形することはありません。

これでもPC作業や食事に使う場合の耐荷重については全く問題ありません。

更に木製の折り畳みイスを置いた状態が下の写真です。

床に傾斜があるため、イスの後脚は板で2cmほど嵩上げしています。

途中で説明しませんでしたが、N-VANの机部材をそのまま使ってしまうと、両側の壁に接触しキズを付けます。

そこで、下のように一部切削してそこにフェルトシートを貼って机が接触しても内装にキズが付かないようにしました。

因みに、前に説明した「爪付きナット」はこのように使います。

最初からステップワゴンに内寸に合わせて作れば問題ありません。

あと、床下に格納された3列目のシートと、机の後ろの部分をコイルバネを介してロープラチェットで締結しています。(一つ上の写真参照)

これで、急ブレーキを掛けても机が前に飛び出しません。

繰り返しになりますが、下の写真は普段使いの様子です。

運転に支障が無いので、机はいつも取り付けた状態にしています。

(出発前に木枠でベッドを作るときも邪魔になりません。)

机の下の木の塊りが二つ折した木枠で、その上にプラ束やラグ、電気敷毛布が入った黄色の箱を置いて、右の方にキャンプマットやインフレーションマット、一体型換気扇などが動かないように滑り防止マットを使って配置しています。

以上で、ステップワゴンを簡単に車中泊仕様にしたり、素早く普段使いに戻す小道具(方法)を解説してきました。

この記事はステップワゴンで行った方法であって、他の車で全く同じ手法が使えるとは思いませんが、参考やヒントになれば幸いです。

次の記事では、違う車で車中泊する場合も含め、より快適にしたり車中泊に必要なカーテンや車内照明などのグッズ等を紹介しています。

お楽しみに。

ここまでご覧頂いて有難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?