移住までの背景、そして、これからの生活

先ほど7月12日日曜日夜10時のフジテレビのMr.サンデーで、東京脱出!?コロナ移住!?とセンセーショナルな切り口で紹介いただきました。

4日間の密着取材を視聴者にわかりやすく届けられるようにまとめられているだけに、長文になりますが、移住までの背景と、これからについて書かせていただきました。

どうして移住に?新型コロナがどう影響したのですか?

コロナ以前から、沖縄に2ヶ月家族で短期移住、テレワーク、ワーケーションをしていました。

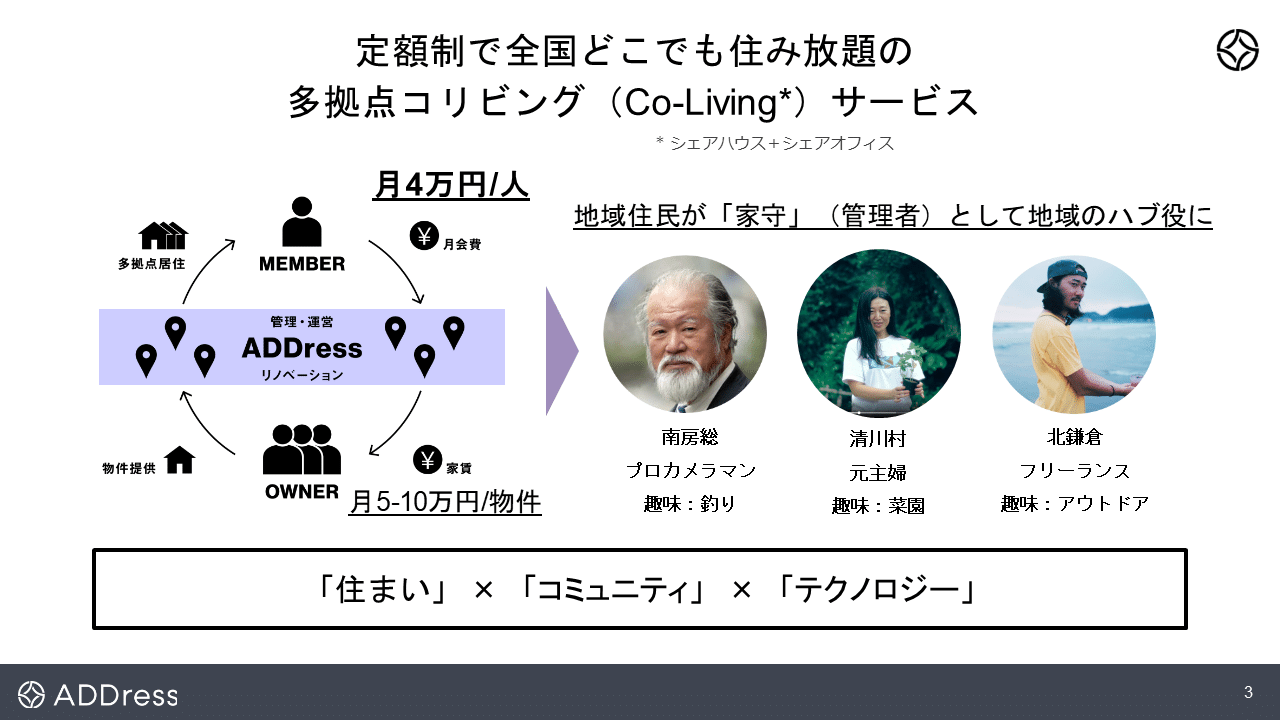

2020年からは、コリビングサービスのADDressを利用し、様々な地域を経験しながら、移住先を探そうとしてました。そんな最中にコロナに、そして今です。要はコロナで移住が早まりました。2年内くらいのイメージだったんですが。

下記は2017年の記事ですが、世の中的な働き方改革のムーブメントもあり、私や私の周りでのテレワークはかなり普及していたと思います。

本日の日経MJ一面にワーケーション事例の上級編として紹介されました #リモートワーク #テレワーク #ワーケーション https://t.co/X6LcPOwTSW

— 木村智浩 (@tomohirokimura) September 8, 2017

どんな働き方か分かる記事です。

2004年に同社に新卒入社した木村さんは現在、0歳~小3の4人の子どものパパでもある。「以前はもっと普通の会社でした。一番上の子どもが生まれた2010年当時は、朝8時半から自分たちでオフィスの清掃をして、9時からみんなで朝礼をしていました。独身時代はいいカルチャーだと思っていましたが、やはり子どもができたらなかなか厳しいルールで『ルンバにやらせようよ』と正直思っていました(笑)」

「パパの働き方が変化 家族の未来の選択肢が増えた」

日経DUAL 2020/2/27

https://dual.nikkei.com/atcl/column/17/1111139/021300085/

テレワークとパフォーマンスの関係

テレワークが普及したのは、パフォーマンスを上げることに繋がることが分かってきて、普及していきました。きっかけは、オフィスがNagatachoGRiDというシェアビル・シェアオフィスになり、フリーアドレスが普及したことです。フリーアドレスになると、テレワークがかなり容易です。

そのノウハウは以下にまとめています。

リモートワークが普及するきっかけとなったのが2015年に事業部の最年少部長に2013年新卒入社の菅大輔さんが就任し、リモートワークの推進やクラウドソーシングの活用など、個人の生き方を尊重した働き方の実現を目指したことだ。その結果業績を1年で2倍に、離職率を30%減少させた。「まず部署という小さな単位で始めて成功すると会社全体でも『良いじゃないか』という雰囲気が広がり、そこからリモートワークが普及していきました。それまではリモートワークを提案しても良い反応を得られませんでしたが、実績が実際に出ると変わっていきました」と木村さんは話す。

それではなぜ事業部ではリモートワークに取り組んだのか。その理由は従業員のパフォーマンス向上のためだという。木村さんによると、「実は成功したら幸福になれるというのは間違いで、幸福だと成功するんです。実際に幸福度が高いとパフォーマンスが高いという研究結果も出ています。その話を聞いて事業部部長の彼は多様な働き方を尊重することを目指していったようです。」

【イベントレポート】「働き方と組織の未来~介護問題からダイバーシティを実現する働き方と組織の未来を考える~」

https://work-redesign.com/2017/09/30/2358/

実際、地方の内定者が地元に住み続けながら入社するケースも

もちろんその彼の上司も、アドレスホッパーに。今はオランダ在住。

4年前、長女の小学校入学前の年長児のとき、家族で2ヶ月沖縄に短期移住

まず、振り返ると、この経験は影響しています。東京での生活が永遠ではない。東京以外の選択肢があるんだと思いました。

4年前、長女の小学校入学前の年長児のとき、家族で2ヶ月沖縄に短期移住しました。いわゆるテレワークを本格的にというものです。

東京に住んでいるというよりも、東京にワーケーションに来た、トランジットで東京にいるという感覚に

沖縄から東京に戻ったとき、東京でずっと生活を続けることはないと夫婦ともに思いました。それくらい沖縄は自然が豊かで魅力的なところでした。

そこからは、東京に住んでいるというよりも、東京に短期移住している、東京でワーケーションをしているという感覚で住んでいました。

トランジットで東京に立ち寄っているという感覚です。

とはいえ、僕にとっては、大学入学の2000年から住んでいる東京で、人生の半分以上の年月を東京で過ごしていることになります。

大学進学で上京し、東京弁を覚え、社会人になり、それ以降東京から出ることはないと思っていましたが、一度、短期移住を経験したことで、東京に住むということが唯一の選択肢ではないという見方ができるようになりました。

東京でのライフスタイルを揺るがす出会い

その後、東京でのライフスタイルを揺るがす様々な出会いがありました。

大きいのは、ティール組織、オルタナティブ教育との出会いです。そこをた探求していく中で、価値観が大きく変わりました。環境問題の同様です。

ティール組織探求者のイベントで、「自然農法とモンテッソーリ 教育から感じるティール意識」というものにも登壇させていただきました。

「性善説で、メンバーを信頼して任せる」…『ティール組織』でもよく出てくる表現ですが、「信じて任せる」ことに不安はつきものです。その不安や恐れを手放して、100%「信じて任せる」を実践するとはどういうことでしょうか? 自然農法とモンテッソーリ教育という、一見異なる領域でありながら、そこから得る学びを人と組織の進化に活かす試みをご紹介しながら、参加者の皆さまとともにティール意識の実践について探求します。

「自然農法とモンテッソーリ 教育から感じるティール意識」

https://teal-journey-campus-shiori.qloba.com/activities/5727

イベントの内容やレポートはこちらです。

木村:教育において、大人が子どもに対して「なにかやってあげないといけない」と思っていると、子どもが自分自身を育てる力を奪ってしまいます。

子どもは自己教育力を持っているという価値観があります。大人が手をかければかけるほど、子どもは自己教育力を失ってしまうのです。中略

木村:僕たちが子どもと関わる上で大切なのは、どのように子どもたちを捉えるかということです。世界をどう捉えるかによって、私たちは行動が変わります。

人は人生を通して、自分の空っぽのバケツに何かを入れてあげないといけないと思っている。しかし実は私たちは初めから全てを持っているんですね。

例えるなら、一人一人は球根で生まれた時からその中に未来に花になる全てが詰まっています。中略

結局僕たちは、子どもの成長を見守ることしかできません。球根から何の芽が出るかわからない。何が咲くか、いつ咲くのかもわからない。ただその球根が持っているものを信じることが大切です。

出典:「信じて任せる」ことで育つものとは?#Teal Journey Campus 01

https://www.gaiax.co.jp/blog/teal_journey_campus_organic_farming/

『ティール組織』の著者フレデリック・ラルーさんがエコビレッジに住んでいるということも影響しました。とてもこういう生活に関心が高まりましたし、自分のライフスタイルを見直すきっかけになりました。

人材育成・組織開発・経営は、自然農やモンテッソーリ教育から学べる

2019年11月にこのようなスライドを作り、人材育成・組織開発のイベントで、農業を取り扱う活動を始めました。

なぜ、ライフスタイルを変えたいと思ったのかはこのスライドにまとまっています。

ここからより、農業・環境にフォーカスしたイベントを催すようになりました。もちろん、SDGsのムーブメントの後押しもあります。

東京から8時間の山奥に、各地からの人材が集まっている

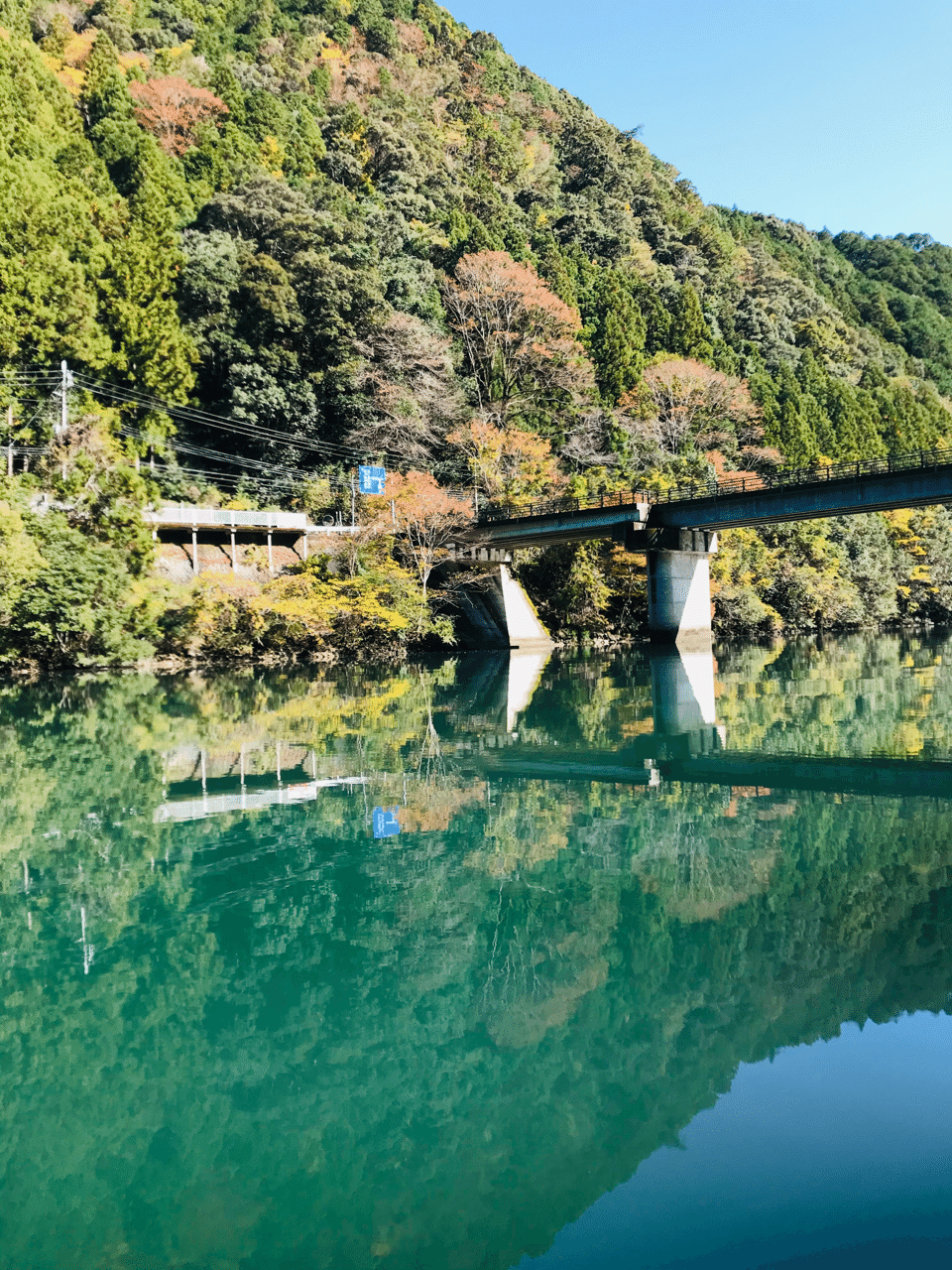

さらに、大きな転機になったのは、2019年秋に奈良県下北山村でテレワークをしたことです。そのときインタビューしていただいたときの記事です。

紀伊半島での募集プログラムでしたが、「奈良県下北山村」というのをみたとき、この機会を逃したら、絶対に行くことはないだろうと思い応募しました。

というのも、僕の実家は、奈良県の中でも田舎ですし、進学先の高校は奈良県南部の大和八木駅という京都や難波に繋がっている路線のターミナル駅です。一方、僕の実家、住むところの御所市は、それらの路線にはつながっておらず、さらにその路線の終着駅です。

東京で言えば、五日市線の武蔵五日市駅、青梅線の奥多摩駅!?

東京の感覚で言えば、立川や八王子が進学先の高校で、住んでいる実家は、そこから幾つも乗り換えした先の終着駅。五日市線の武蔵五日市駅、または、青梅線の奥多摩駅というかんじです。それの関西版だと思っていただければよいかと思います。(ちょっとオーバーな表現かもしれません)

そこからも電車じゃいけない下北山村に何があるのか?

2019年11月に滞在した、奈良県下北山村というのは、大阪のベッドタウン的なところとなっている主要な奈良県民からすると、そこからさらに車で2時間、大きな山を幾つも超えた先です(そのため、奈良県よりも和歌山県の新宮や熊野からのほうが行きやすい)。そんな秘境のような場所での移住体験、リモートワークは、人生の中でそうあることではないでしょうし、どんな生活なのか、どんな人が集まっているのか知りたいと思いました。

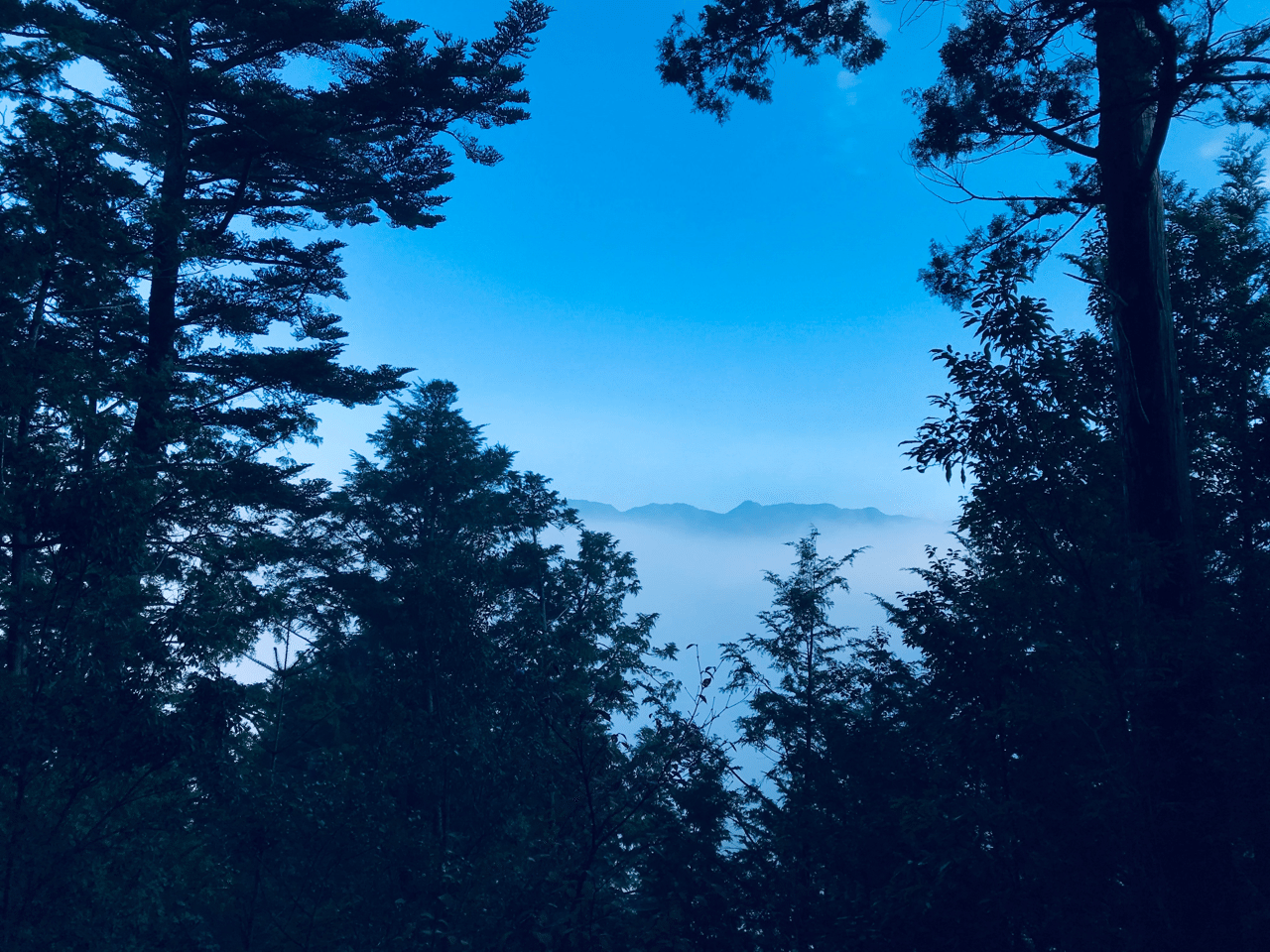

そこでわかったのは、中途半端な郊外よりも、田舎になるほど、山奥になるほど、面白いし、魅力的。そこに集まる人も魅力的。

それがよくわかりました。

実際、移住されて住まれている方は、実家の鎌倉(都内に住んでいる身からすると移住先の憧れ)から下北山村に移住ですとか、世界中を回った結果、下北山村にですとか、オーストラリアに住んでいたけど、下北山村に、、そいう方々が集まっているんです。

2019/12/19登壇時のスライドは以下。

都心の生活ではなかなかなかった世界遺産の熊野での山歩き、湖でのボート、のどかな風景、農作業、農家民泊、夜中にみんなで星を見たり、、、それらの経験がとても心地よかったんです。

下北山村での体験と出会いで変わった移住先イメージ

それで、移住先に対する許容度が、移住先のイメージが大きく変わりました。地方都市や郊外というよりも、より田舎が面白いと思うようになりました。

世の中面白いところはたくさんあるんだなって思いました。エコビレッジがいいなと思っていました。

2020年、コリビングサービスADDressで地方をまわる

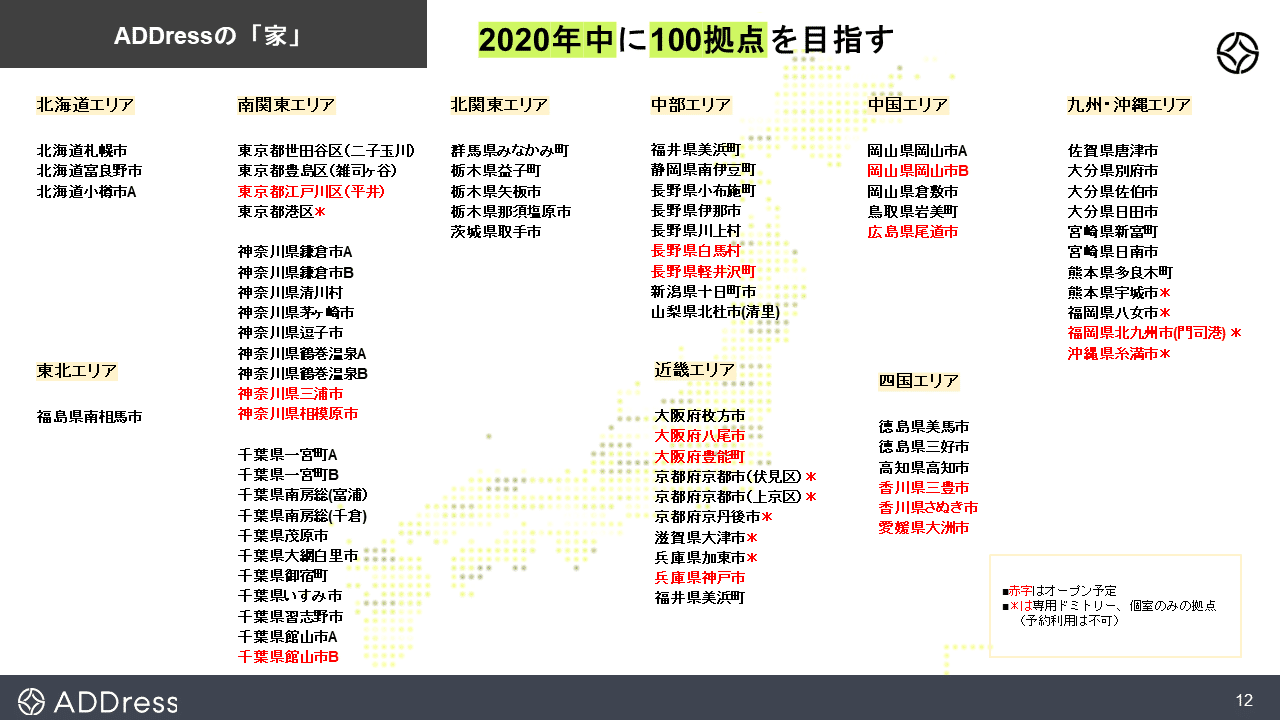

そして、コリビングサービスのADDressを利用し、2020年はいろんな地方を巡り、どういうところに住みたいのかをより具体的にしていこうと夫婦で話していました。

東京の都心で暮らすのは残り2年だろうと思っていた

小学生の子どもたちが通う学校には寮があって、平日月曜から木曜は寮にいるので、それ以外は東京じゃなくていいと思っていたというのがあります。

あと、小学生2人に続き、下の子どもたちも、その山梨の南アルプス市にある学校が好きになり進学したいというのは目に見えてわかっていて、僕の都合で東京に住み続けるのはもう数年で無理だと思っていました。

子ども3人が南アルプスの学校に行き始めたら、家族で多数決を取れば、東京に住むというのはかなり難しいと思っていて、3番目の5歳の娘が小学生になる頃までしか東京に住めないだろうと思っていました。

コリビングサービスADDressでの各地方での滞在や交流は、素晴らしい体験でした。やっぱり僕はこれを求めてると思いました。

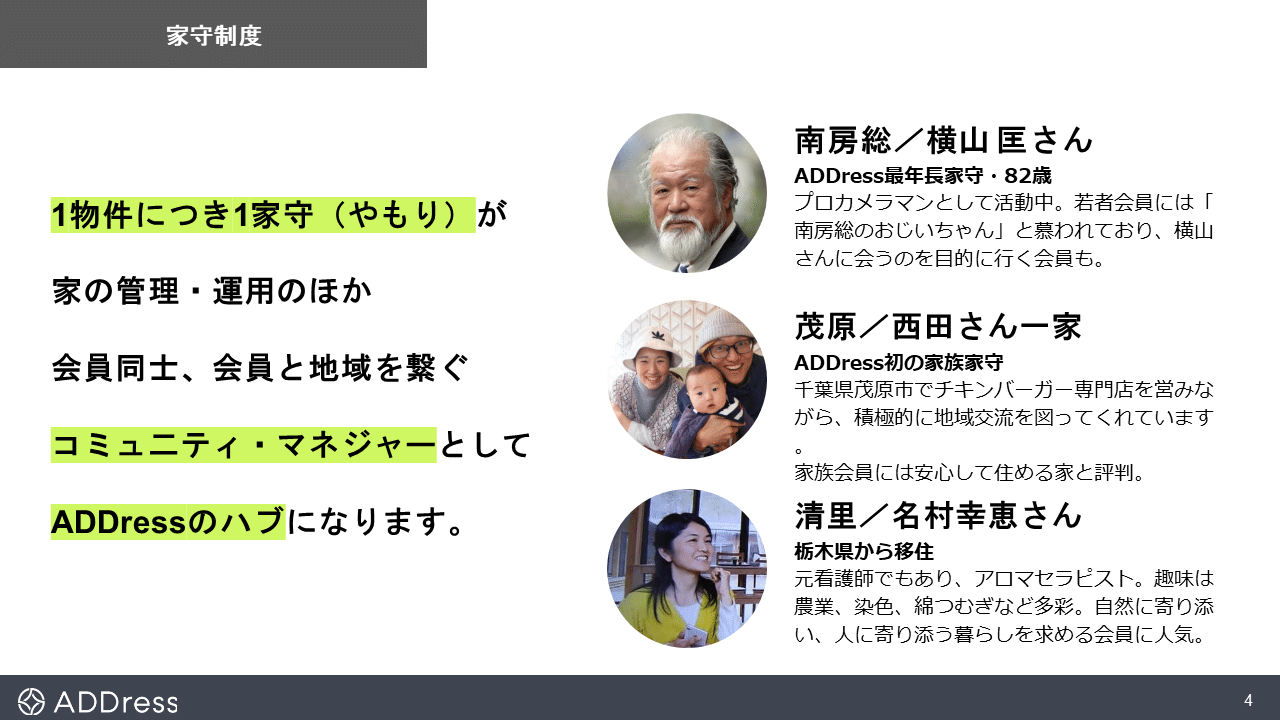

ADDressに感謝しているのは、ADDressの利用者も、家守も、とても面白い方々が多いことです。アドレスホッパーのような利用者、そして、地域創生に熱心な家守のみなさん、こういった方々の姿からとても刺激と勇気を頂きました。

そんな中での、コロナ禍で実家の奈良に

コロナでの感染が東京で増え始め、地方を転々とするのは難しい雰囲気となり、それなら、実家のある奈良で過ごそうと、奈良での生活を3月から始めました。学校は休校、仕事はテレワークで東京にいる意味がないというか、東京のマンションの中での家族全員でのテレワーク&生活はほぼ無理なのです。部屋がないので、当初はベランダに出て仕事をしていました。

コロナ禍で社会にオンライン会議、テレワークが一気に普及。それは仕事だけじゃない。地域、コミュニティ、社外活動も

リモートワークが以前に、想像しているよりも一気に普及しました。リモートでも深い関係性が作れることもよくわかりました。

実感したのは新人研修でした。自分自身のヴァルネラビリティ(傷つきやすさ、もろさ)の扱うことで、より強いつながりができたと実感しています。

また、学校の保護者中心に、毎朝オンラインでストレッチと雑談をする朝の会をやっていました。これがとても良かったです。朝、みんなでストレッチすることでとても体調が維持されました。会ったことがほぼないない方とも仲良くなりました。

テレワーク、オンライン会議、オンラインイベントは想像を超えた普及

東京で開催していたゼミはオンラインに。

オンラインなら、カナダの研究者と一緒に登壇・イベント開催するのも当たり前に。

【カナダよりオンライン ご登壇】🎥Zoom Live配信5/24(日)島村 華子氏×木村 智浩氏「モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方」#オルタナティブ教育 #自己肯定感 #ガイアックスhttps://t.co/GjRXoIDCsR

— 花まる子育てカレッジ (@edupla_official) May 12, 2020

オンラインになることで、イベントや講座の開催時間は、夜21時以降に開催することも。遅い時間のほうがワーキングパパ・ママに嬉しいと要望をいただいています。今は満席で、追加開催の決定待ちです。

新人研修ももちろんオンラインで。4月は新人研修で4日間の研修を担当させていただきました。

もちろん、異業種との合同研修も容易です。

この春の株主総会は、議長、取締役もオンラインからの出席です。

イベントも開催しています。7000名のイベントも

無料イベントはもちろんのこと、有料イベントや様々な課金方法も開拓しました。オンラインえさやり、オンライン差し入れです。

箱根でも、海外でも使っていただいています。オンライン芸者です。

青森県のねぶた祭をはじめ、オール青森のお祭りをオンラインで開催。2.5日間の複数ブースで総勢100時間のイベント。その模様はテレビでも紹介いただきました。

イベント運営ノウハウはとても溜まっています。こういった公立学校の先生中心に2000人集まるイベントなんて、今まではありえなかったと思います。

オンラインイベントのノウハウは法人向けのビジネスに

こういったノウハウを企業向けにも提供するようになりました。

ぜひ問合せしてください。

必要になるテレワーク環境(ほしいですよね、書斎というか、オンライン会議ができる部屋、大きなモニター)

テレワークが普及すればするほど、オフィスに近い都心でのテレワークは、部屋の確保、家賃諸々考えるとコストパフォーマンスが悪い。半年前には発想もしなかったレベルでのテレワークの普及です。

このあたりはBusiness Insider Japanのインタビューで答えています。ヤフーニュースにも掲載されました。

「東京では稼ぎの半分程度を家賃に払っている人もいます。在宅勤務に集中するために書斎を作りたくても、部屋がもともと狭かったり、費用面でも難しかったりする。

この前オフィスに行ったとき、わざわざ会社に来てオンライン会議をしている姿を見かけました。仕事をする上でも、もはや東京に住まなくてはいけない理由はあまりないと感じています」

もちろん、仕事のためだけに住むわけではありません。だからどこに住むか考えなおすことに。

「地方には東京にはない広い空がありました。朝日や夜空、山に沈んでいく夕日を眺められるのが、あまりに嬉しくて。

新型コロナのせいで、3月以降、自由に移動できなくなり、奈良県御所市の実家で3カ月ほど過ごしました。

コロナを機に移住する気持ちは固まったのですが、住む場所を探していた時だったので、『そうだ実家がある。畑もあるじゃん』と。妻の実家も奈良県なので、移住先に奈良を選びました」

ずっと気がかりだったことも。小規模農業の重要性は国連で訴えられています。

「環境を守るという意味からも、遠くから運ばれてきた食品を購入するだけの都市の暮らしに、違和感がありました。

私と同じように、小規模な農業をしながら田舎暮らしをしてみたい人は、これから増えると思います。

いつかは、下北山村のような集落でも暮らしてみたい」

農業が重要、それも家族農業が重要

いま世界では、家族だけで営むような小規模な農業に注目が集まっています。この動きを後押しするように、2017年末の国連総会で2019〜2028年を「家族農業の10年」とすることが採択され、スタートしました。

なぜなら、生産性が高い(小規模多品種少量生産において)

詳しいことはこの映画にまとまっています。フランスでは100万人が観た大ヒット作です。

こちらもご参考に。

https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/nri1901re9.pdf

家族農業をSDGsの主役に。

国連は2019年から28年の10年間を「家族農業の10年」(the Decade of Family Farming)とすることを決定

"農業の営みは物質循環の起点であり、「気候システム」や「生物多様性」の面で重要な役割を担っていることに加え、農業が継続して 行われることで我々の生活に様々な有形無形の恩恵をもたらしている。国土保全、水源涵養、景観形成、文化伝承等、農村で農業生産 活動が行われることにより、様々な価値が生み出される(農業・農村の多面的機能)。それらを家族農業が担ってきた。"

世界的に著名な環境活動家、科学哲学博士で、1993年、もうひとつのノーベル賞と呼ばれる「ライト・ライブリーフッド賞」を受賞されたヴァンダナ・シヴァ博士の小規模農業、有機農法、生物多様性への取り組みは有名です。

彼女はこういいます。

”大量生産は均質性を要求しますが、私たちにとって大切なのは、多様性と地域性。”

●生物多様性の保全はインドの食料供給を2倍に

"「希望の種(Seeds of Hope)」プロジェクトは、ナウダーニャの地方レベルでの活動の効果を物語る好事例である。2011-2015年、ウッタラーカンド州の農場でトレーニングを受けた486名の農業従事者(95%は女性)が、有機農法への転換によって55%の余剰生産をあげ、13のコミュニティ・シード・バンクを運営するに至った。

これによって生物多様性は25%増加し、土壌の質は10%向上した。

また、お祭り、マルシェ、情報交換などが行われ、生物多様性、食料の主権、種苗に対する農家の権利についての認識が高まった。

さらに、ナウダーニャの生物多様性に基づく農業によって、食料安全保障と栄養とが向上した。1エーカー当りの栄養摂取と健康度を測定したところ、生物多様性を保全することで、インドの食料供給が2倍となることがわかった。

また、1エーカー当りの富によって測定される真実原価計算によると、社会的弱者である小規模農家の収入が10倍に増加することがわかった。"

https://www.aeon.info/ef/midoripress/jp/prize/prize_winner/2016/shiva.html

どんな暮らしをはじめるのか?

まずは奈良県御所市の実家で生活を整えます。

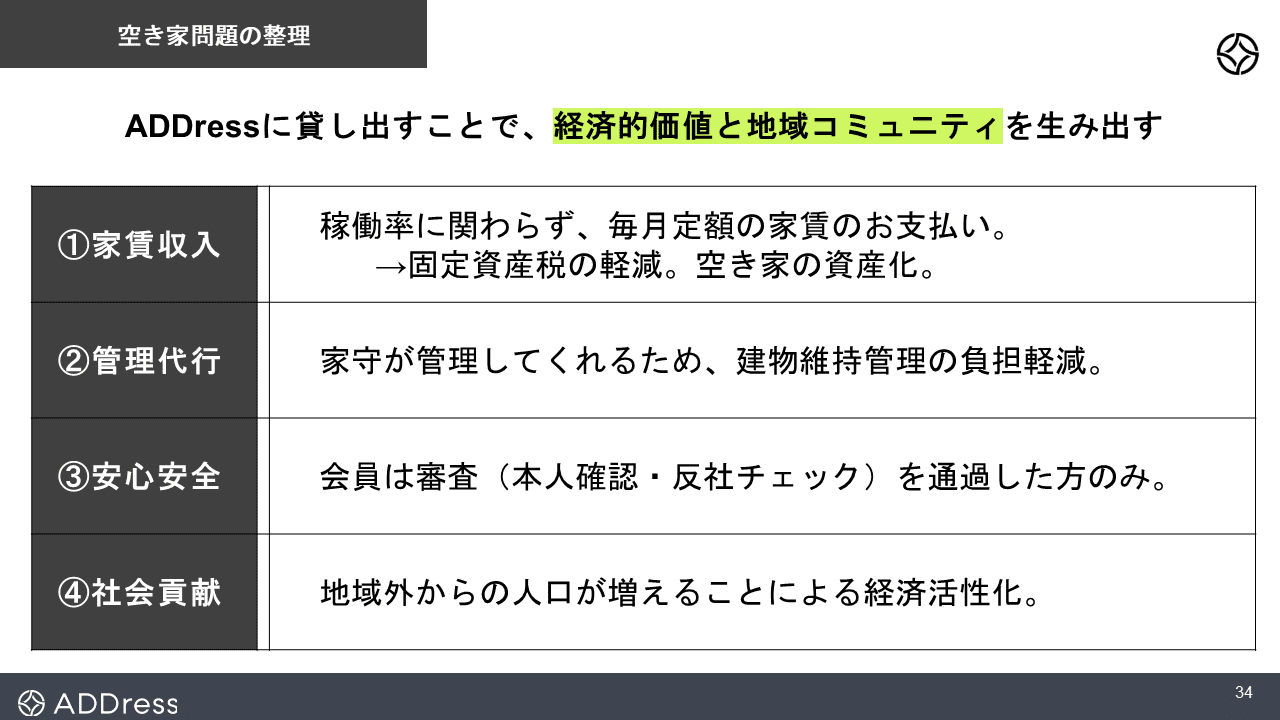

イメージとして、エコビレッジへの憧れがありますが、シェアハウス、コミュニティハウス、コワーキングスペースの複合型を空き家ベースにはじめたいのです。

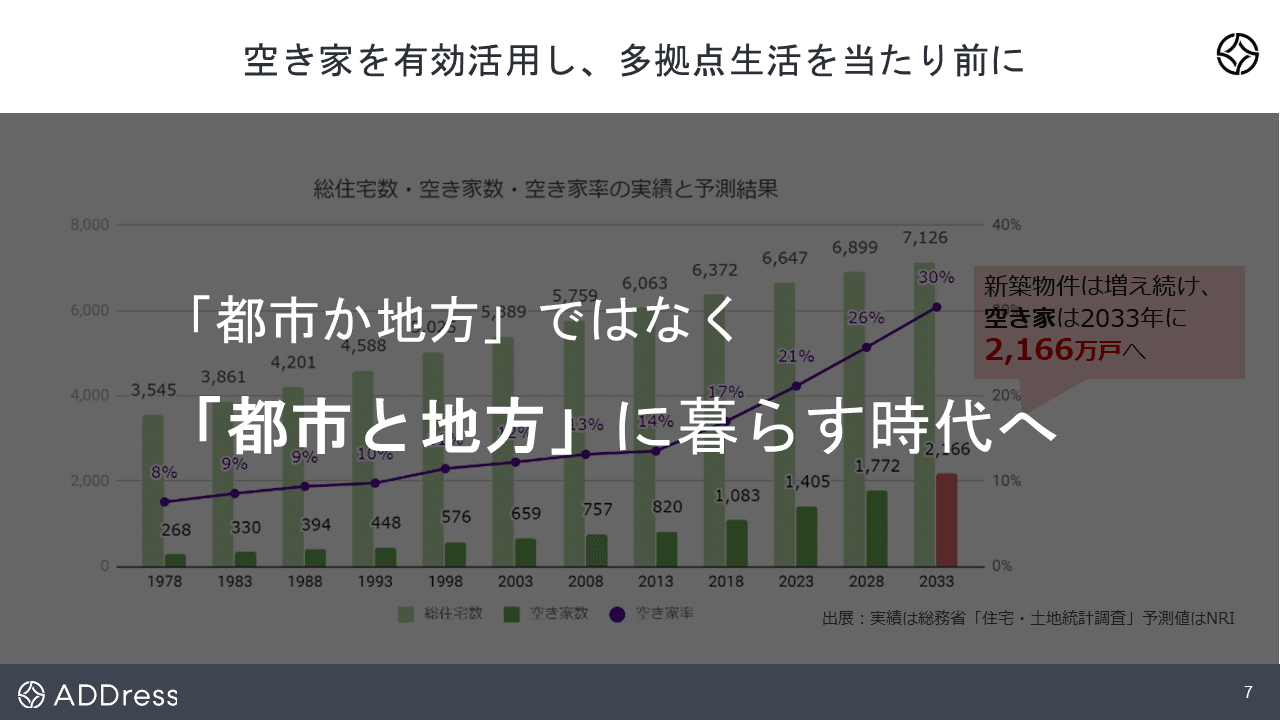

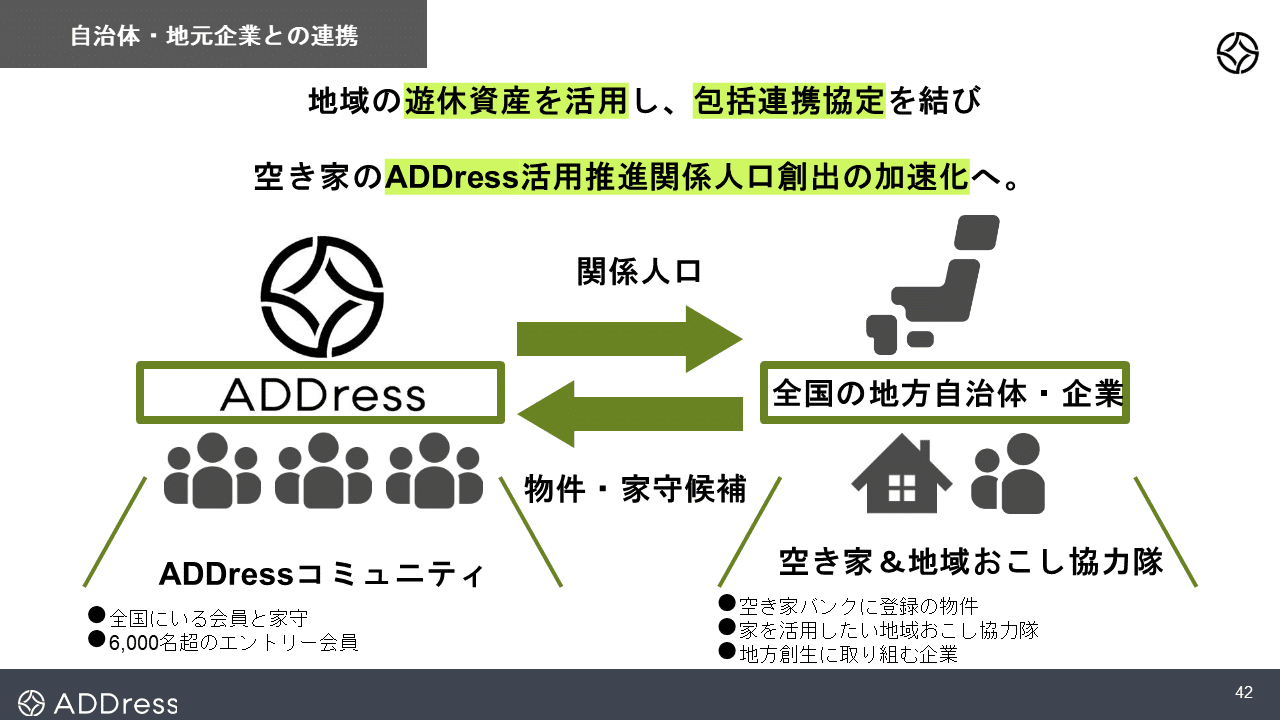

空き家を活用し有効活用し、多拠点生活を当たり前に

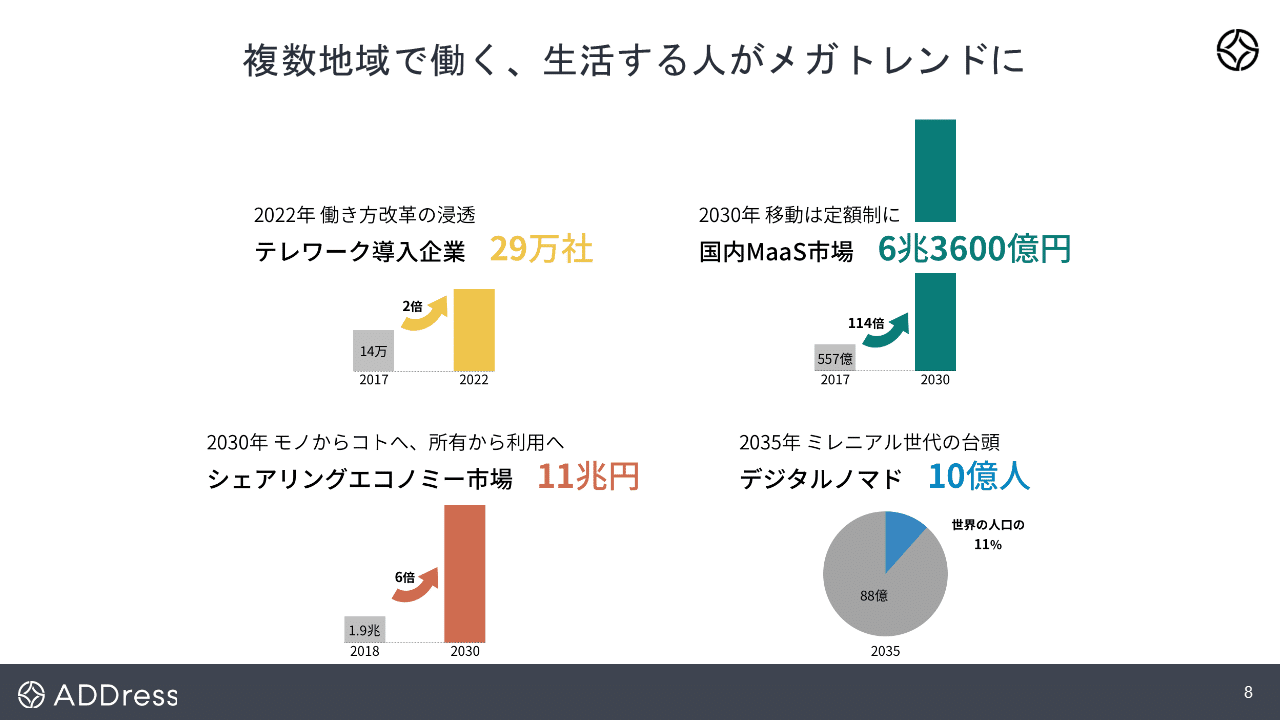

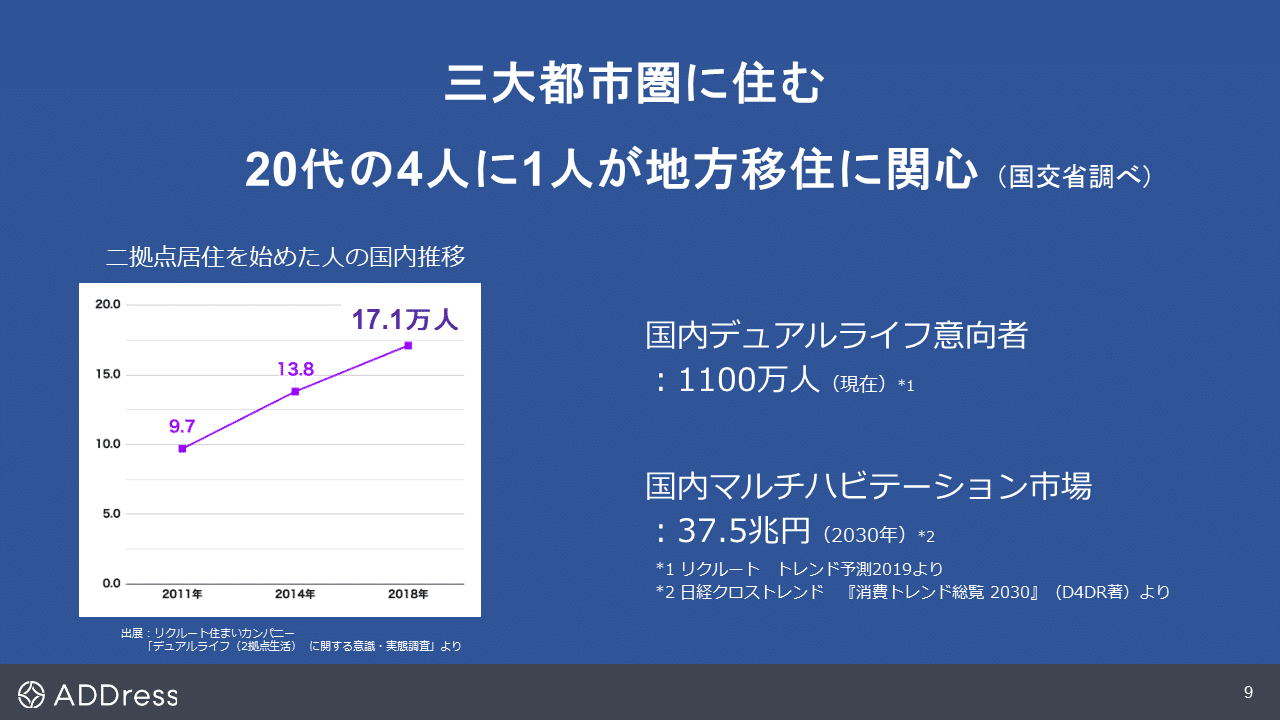

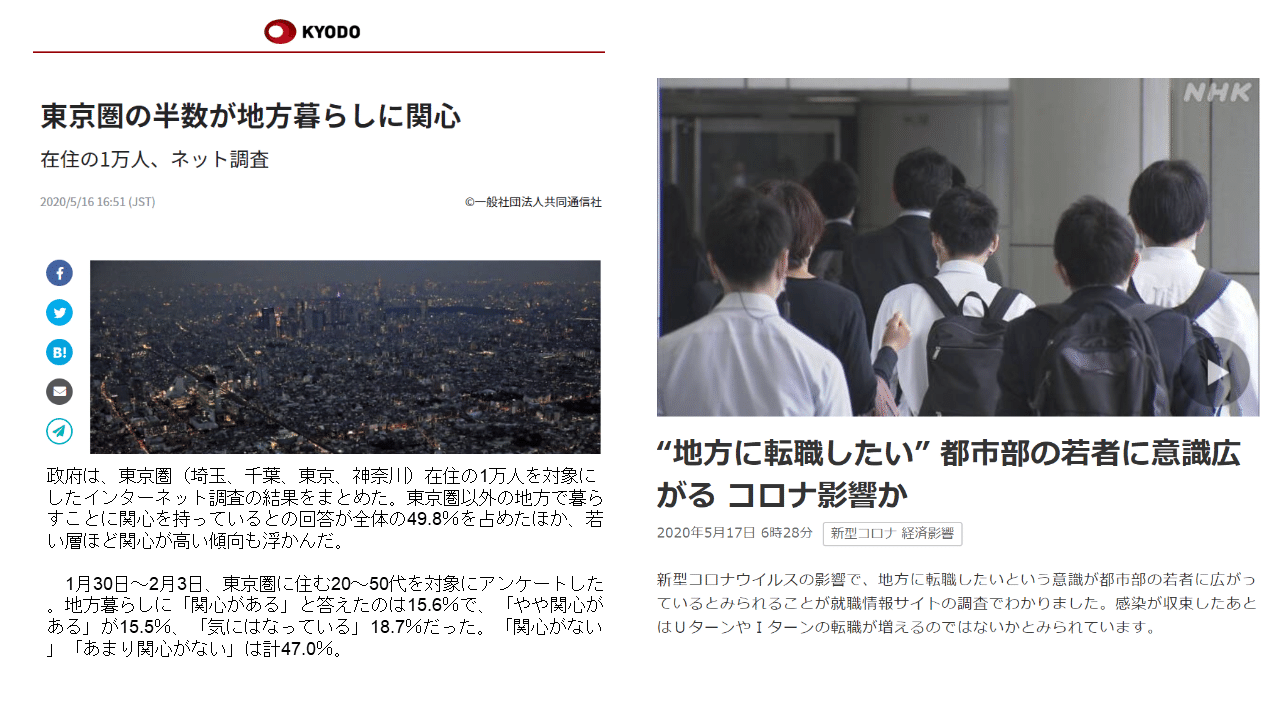

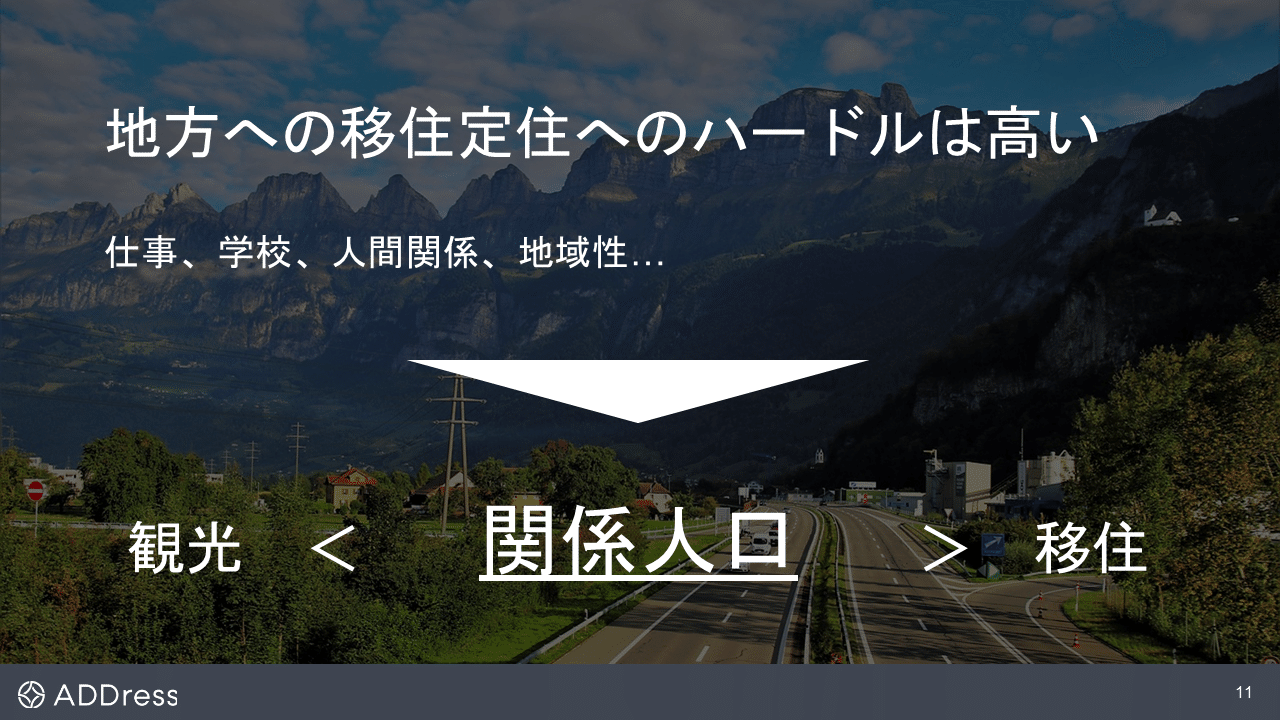

複数地域で働く、生活する人がメガトレンドに

このトレンドは、テレワークで加速すると思います。

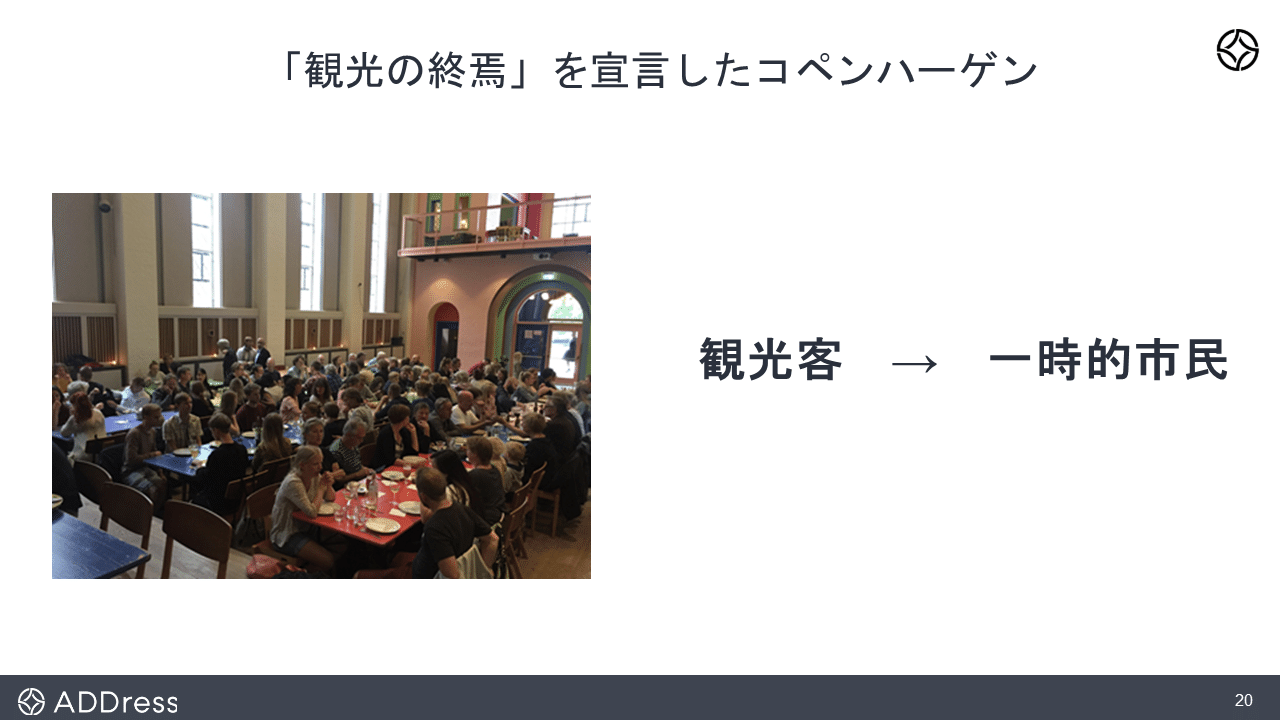

移住の前の関係人口を増やしていくことができるはずです。

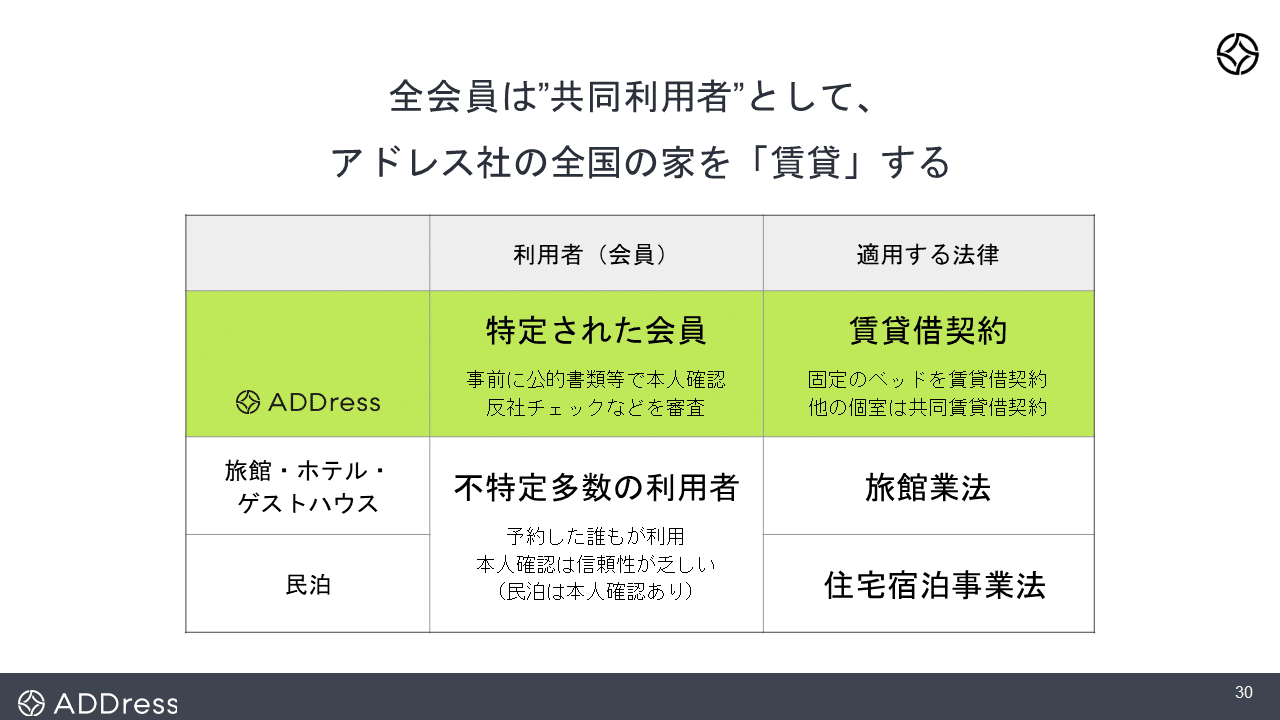

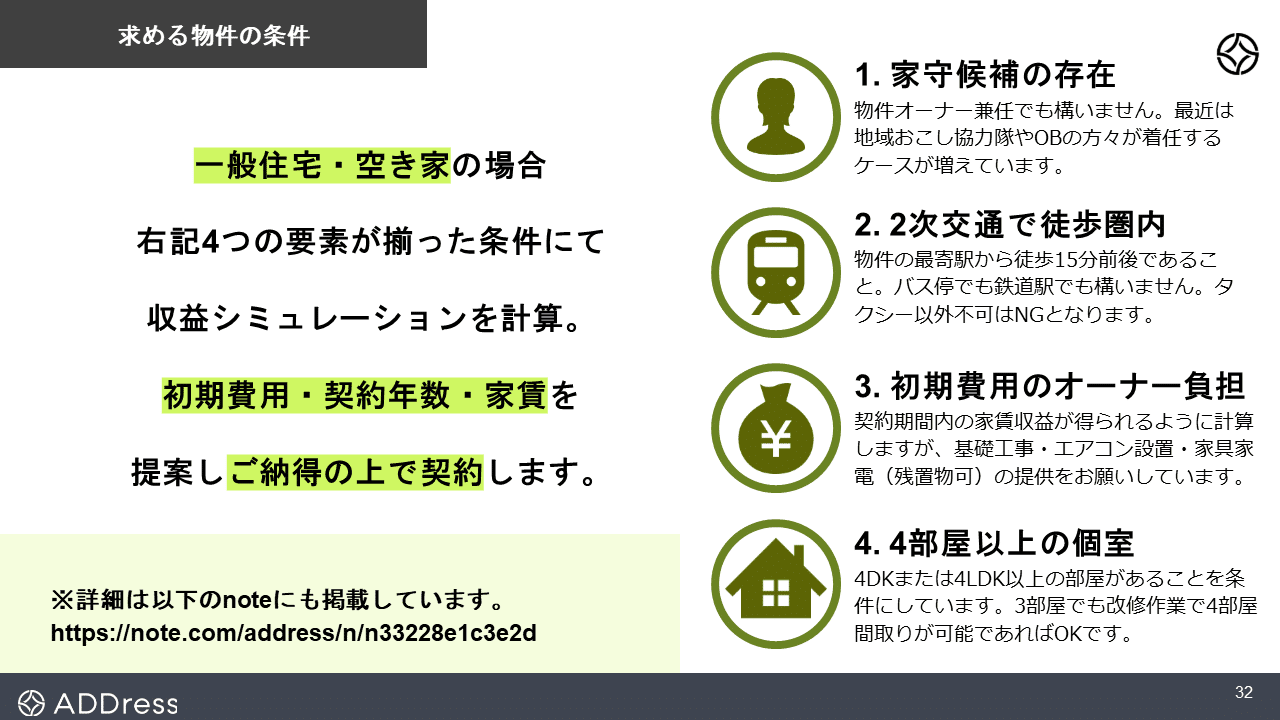

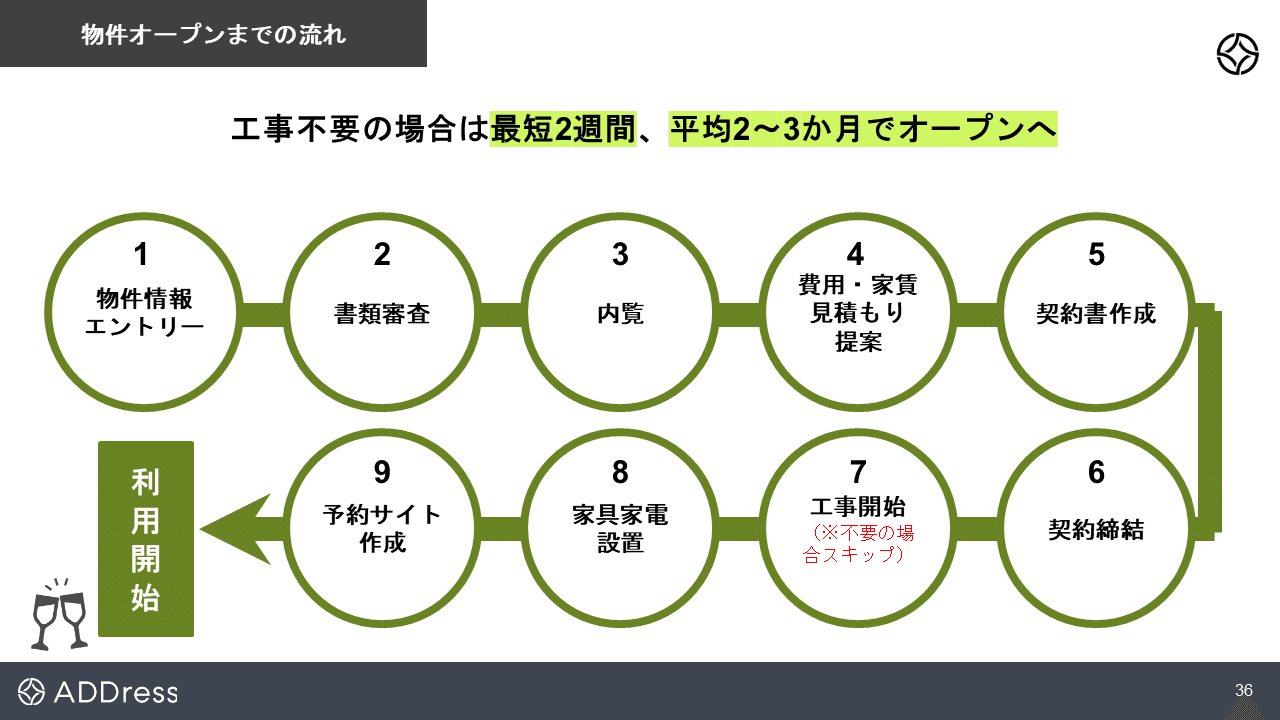

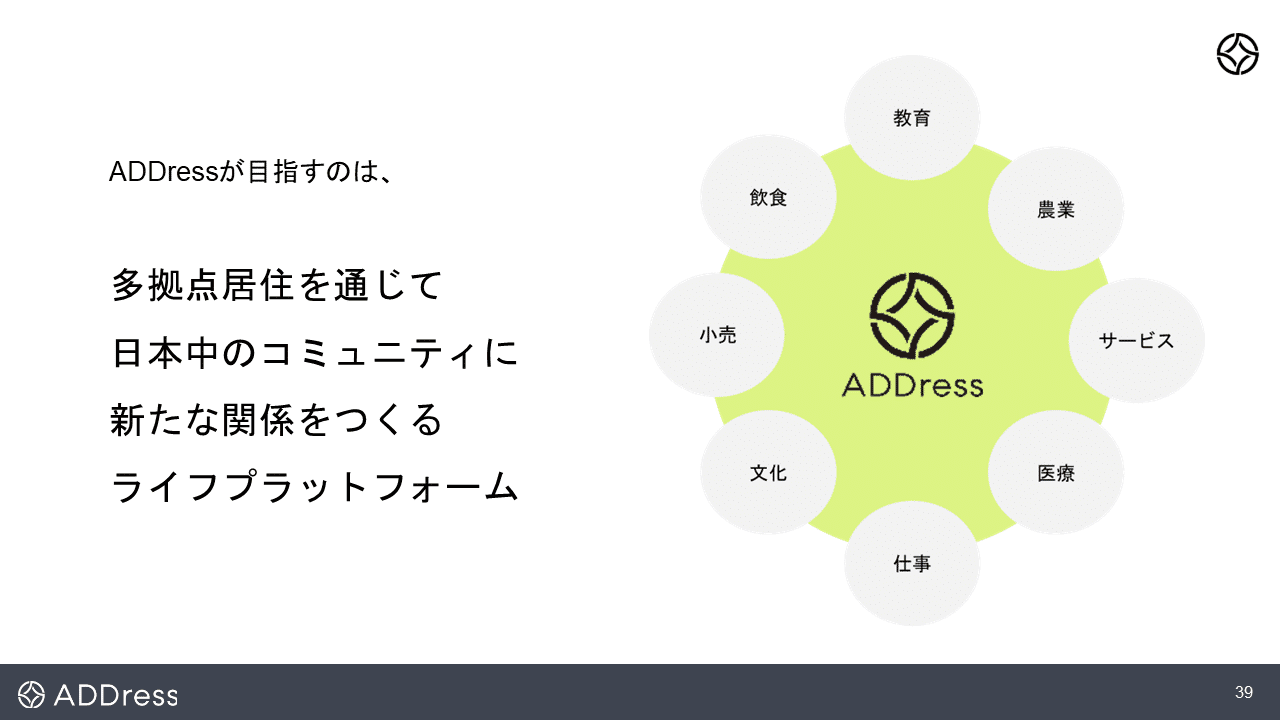

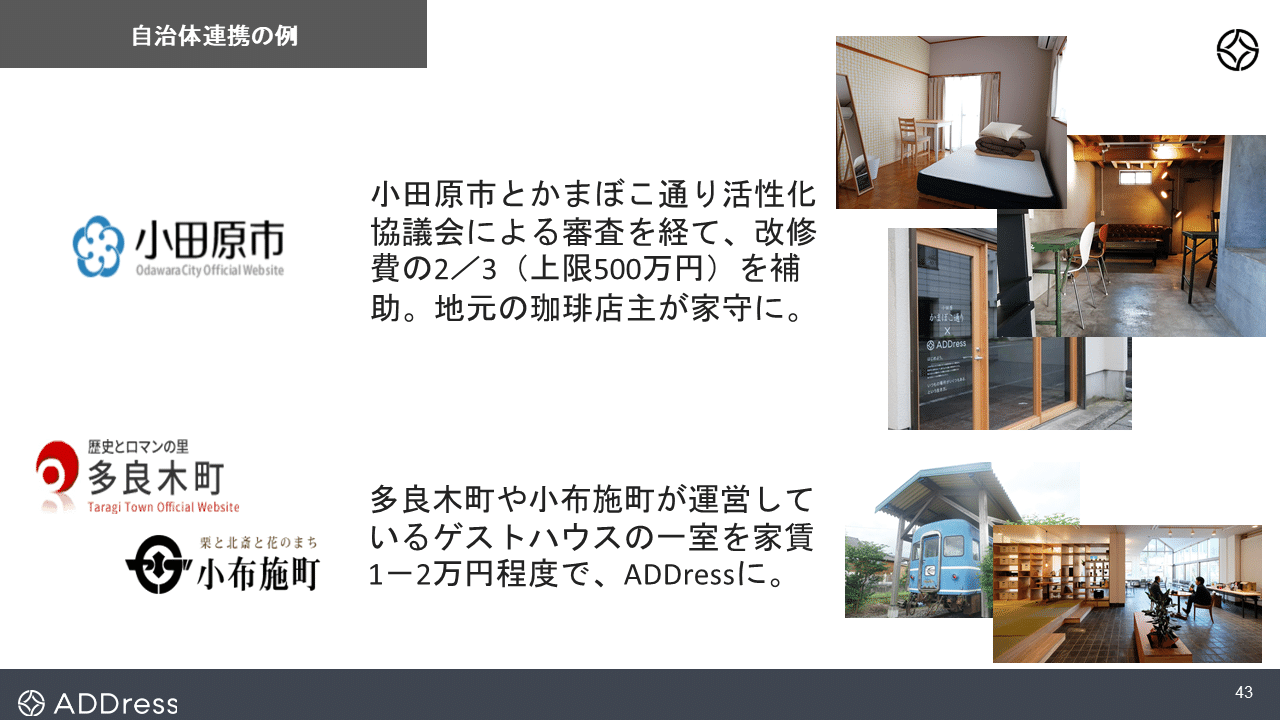

お世話になっているADDress。ガイアックスの先輩が創業された会社です。

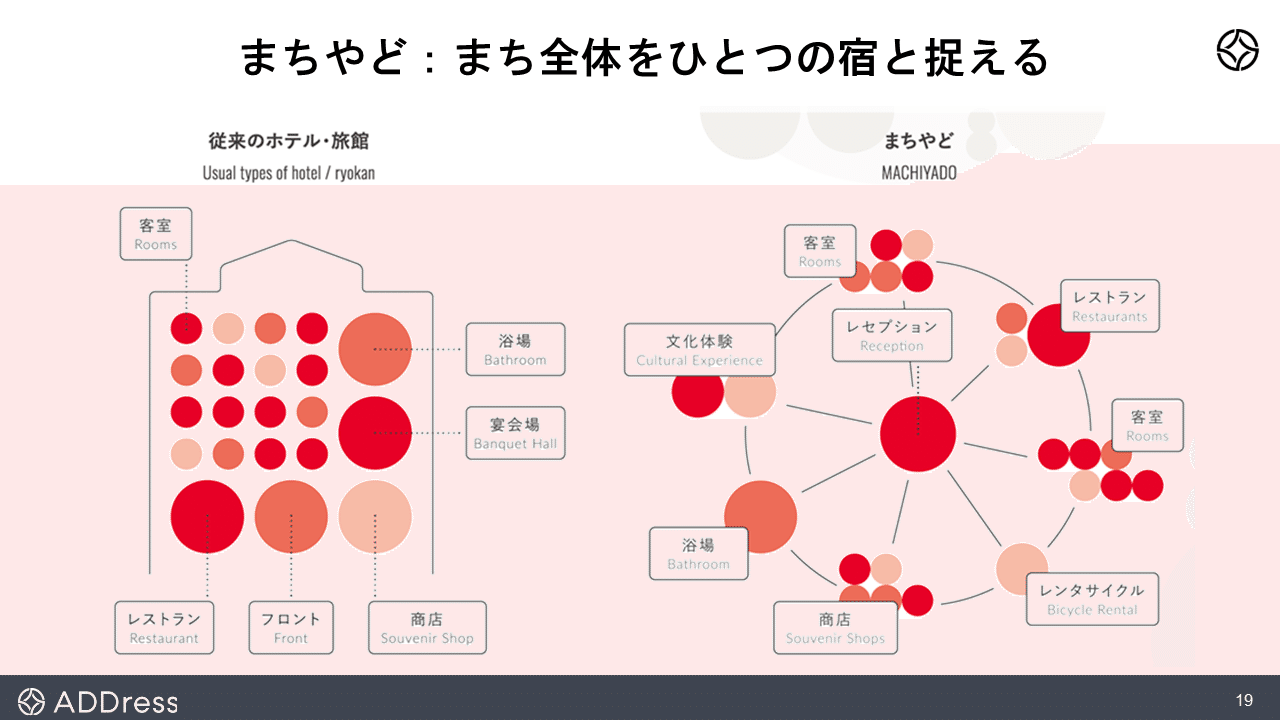

まち全体がひとつの宿に

観光と市民生活の両立が重要です

そうなんです、そういった住むところを探しています!奈良県御所市・五條市で

住むところを探しています。ADDressの拠点になりうるところだとなお嬉しいです。

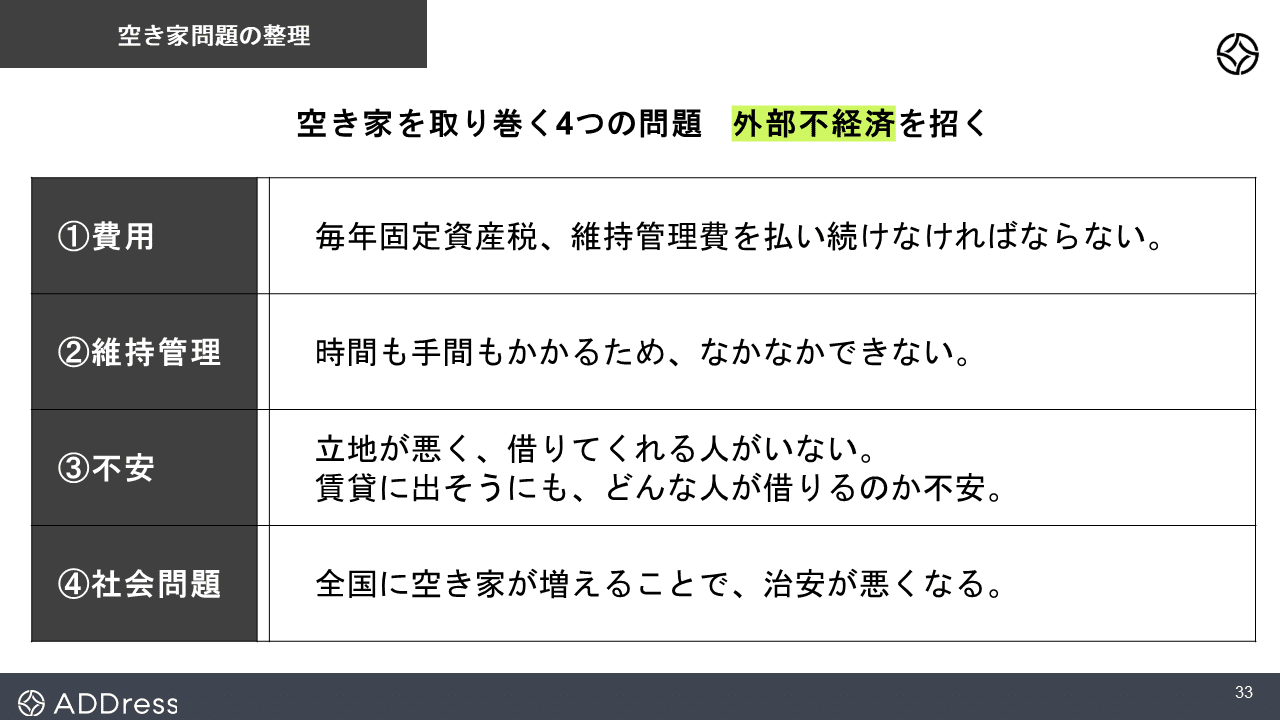

空き家問題の外部不経済を一緒に解決しましょう

自治体も頑張っています

考えていることはいろいろありまして、今後も発信していきますし、情報交換をさせてください。そして、お力を貸していただけたら嬉しいです。

素敵な社会をいろんな方と一緒に作りたいです。

https://www.facebook.com/tomohiro.kimura

https://twitter.com/tomohirokimura/

最後までお読みいただきありがとうございました。

サポートを頂けると、自分のシェアが必要な方に届いたんだな。書いてよかったぁと励みになります。読んで頂きありがとうございます。