変化を起こすのではなく、変化が生まれるように導くシステムリーダーシップ

今も自己防衛、自己欺瞞との戦いがあります。

たぶん、疲れているとき、共感してもらえなかったと感じたとき、攻撃されたと感じたときにそうなるのかもしれません。そのとき、自分の内側の気持ちやニーズを言葉にできなくて、攻撃的に発してしまいます。

このことと、世の中の様々な問題に相似形を感じています。戦争、職場、家庭、パートナーシップに同じ問題があるように見える瞬間があります。

僕なりにこの自分自身の生きづらさについて考えてきた結果、2021年秋に行きついたのが、輝かなくていいじゃないか。勝たなくていいじゃないか。というものでした。おかげで、だいぶ負けで生きていますが、随分生きやすくなりました。

ただそれでも上記のようにまだまだ自己防衛、自己欺瞞はありますよ、だから本当に深刻です。そして、さらに無意識レベルの問題(アンコンシャス・バイアス)があることが分かり、どれだけダイバーシティ&インクルージョンが大切なのか分かるようになりました。これが今たどり着いたセンターピンです。

(↑毎年年末に寄稿させてもらってるMindful.jpの記事です。)

今の世の中にある複雑な問題は、相互に深く関係しあっていています。システムレベルの問題です。では、そのシステムはどうやって変えることができるのでしょうか。

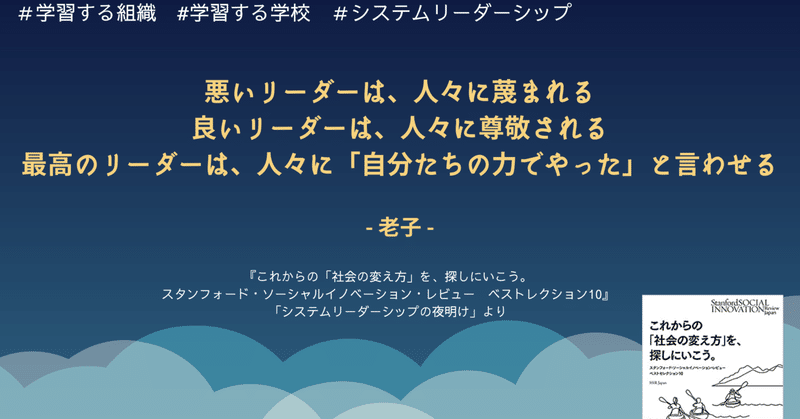

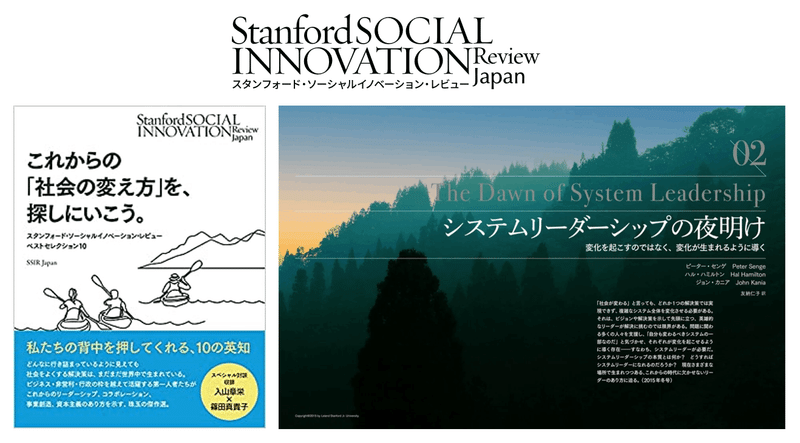

以下、そのヒントをスタンフォード・ソーシャルイノベーションレビューのベスト論文集『これからの「社会の変え方」を、探しに行こう』内の「システムリーダーシップの夜明け」(ピーター・センゲ)の要約を通じて紹介します。

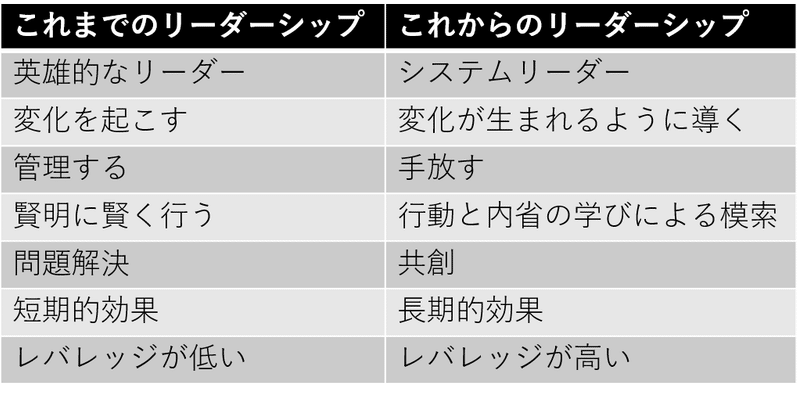

ちなみに特徴をまとめるとこう。

だれか一人が起こした問題ではない、集合的な問題(コレクティブなカルマ)

気候変動、生態系の破壊、水不足の深刻化、若者の失業、貧困、格差。

今ほど、これらを解決する「コレクティブなリーダーシップ」求められている時代はありません。

しかし、集合的なリーダーシップの醸成ができずとん挫するケースが多いといいます。

このコレクティブなリーダーシップを生み出すのがシステムリーダーシップです。

異なるイデオロギーやその合意を皆でオープンに議論する。対立の種になりかねない相違を乗り越える。お互いに向き合い、真実を語り、許し、前進することは可能だという考え方です。

「システム思考」、「学習する組織」といったキーワードをご存知でしょうか。それです。

「社会が変わる」と言っても、どれか1つの解決策では実現できず、複雑なシステム全体を変化させる必要がある。それは、ビジョンや解決策を示して先頭に立つ、英雄的なリーダーが解決に挑むのでは限界がある。問題に関わる多くの人々を支援し、「自分も変わるべきシステムの一部なのだ」と気づかせ、それぞれが変化を起こせるように導く存在―すなわち、システムリーダーが必要だ。システムリーダーシップの本質とは何か? どうすればシステムリーダーになれるのだろうか? 現在さまざまな場所で生まれつつある、これからの時代に欠かせないリーダーのあり方に迫る。

変化を起こすのではなく、変化が生まれるように導く。そのシステムリーダーシップとは?

「自分も変わるべきシステムの一部なのだ」と気づき、それぞれが変化を起こせるように導く存在。

それがシステムリーダーです。その本質とは何でしょうか?

ネルソン・マンデラのようなリーダーは選ばれし者たちだけの神秘的なことではない

それが明らかにされています。要素も方法も。

肝心なのは、それを知ったところで何の意味もないということです。

システムリーダーへの道のりには大きな関門があります。

そのため、システムリーダーシップについていかにも正しそうなことを述べ立ることができても、実現への前進は見込めません。

賢明に、賢く行うというアプローチでは出てくる成果は変わらないんです。

注意の方向を変える

本物の変化は、私達自身も私達が変えたいシステムの一部なのだと認識することからスタートします。

私達が正そうとしている恐れや不信は私達の中にも存在する。怒り、悲しみ、疑念、不満もそうである。その奥にある意識や思考の性質を変えない限り、効果的にはならない。

「私が正しく、あなたが間違っている。問題はあなたであって、私たちではない」。これが支援の際に、変化を妨げる原因です。

システム変容に必要な3つの開放

①思考を開く: 前提を再検討してみる

②心を開く : 自分の弱さを見せ、お互いに本当の意味で傾聴し合う

③意思を開く: すでに決まっている目標や課題を手放し、本当に必要なことや実現できることに目を向ける

分かったが実行できない、失敗する。それはなぜか?

システムの変容とは、そのシステムを構成する人々の関係性を変容させることです。

システムの変容とは、そのシステムを構成する人々の関係性の変容です。

リーダーがこのシンプルな真実を受け入れられない、あるいは受け入れようとしないために、善意に基づく変化に向けた取り組みの多くが失敗しています。

システムリーダーとしての成長は、自分自身が持つ偏見や欠点(それがいかに活動の効果を妨げているか)に向き合おうとする意思です。

そして、組織全体の雰囲気をつくりあげるには、時間がかかることを受け入れます。

早急に結果を求めるという態度はこれを妨げます。

そもそも、長期的なコミットなんです。そこへの行動が必要なんです。あなたのビジョンによっては、自分の努力と取り組みの結果を、自分が生きている間に確かめることはできないと思ってもいいかもしれません。

僕自身、ガイアックスでもっとも影響を受けた、僕自身が希望を持てたのは、夢を実現されたケースではないからです。それよりも、あまりにも悲惨な状況にも関わらず、夢を諦めず歩み続ける先輩の姿をみたときだったからです。

絶望こそ希望。深い絶望感の先に希望があるんです。苦悩ゆえに私たちは目ざめるんです。

自分自身が持つ偏見や欠点(それがいかに活動の効果を妨げているか)に向き合うことができないあなたへ

「私が正しく、あなたが間違っている。問題はあなたであって、私ではない」をなかなか手放せないとき、どうすればいいか。

それは常にあなたの自由意志で選択できます。

自分の中にスペースを持つことはだれにも止められないのです。

「私がこの場所をなんとかしなければいけない」という状況を支配、状況をコントロールしたいと思うでしょう。

そんなとき、「私とその相手とどんな関係を結んだらいいんだろうか?」と自分に問うのです。

「願っている結果」と「私が守りたいこと」は?それはそこで選択できる。

本当は何を望んでいるのかを自分に問うのです。

職場で、家庭で、パートナーや、子どもとのやりとりの中で問うのです。

システムリーダーは変化が生まれる環境づくりにフォーカスする

あまり効果を埋めないリーダーは、自ら変化を起こそうとします。

これに対しシステムリーダーは、変化が生まれ、その変化が自律的に持続するような状況づくりに焦点を当てます。これが複雑な協働的な取り組みを成功させるための必要条件です。

システムレベルの変化は真の知性と知恵が必要

コレクティブインパクトにおいて大きな前進を果たす中で重要な要素が、集合的な知性です。それは、緻密に設計された利害関係者の参加プロセスを通して徐々に形成されます。

システムレベルの変化はデータや情報だけでは成し得なません。真の知性と知恵が必要です。なぜなら、複雑な非線形システムが「直感に反する動き」を示すからです。

知恵とは、ある介入の短期的効果と長期的効果を区別できる能力

政府による多くの介入が、測定可能な症状を短期的に改善することを狙い、結局は根底にある問題をさらに深刻化させて失敗しています。

例えば都市部の治安維持活動を強化して短期的に犯罪率の抑制に成功するが、根深い貧困の源を是正する措置を取らないがために、長期的な受刑率が上昇するといった例です。

知恵とはある介入の短期的効果と長期的効果を区別できる能力だ

問いは、レバレッジの低い(つまり労力に対して効果が小さい)対処療法的な介入を求めるプレッシャーを越えていくような知恵が、実践の場からいかにして生まれるかということです。

改革アジェンダを推進するのではなく、システムリーダーはその代わりに、場を生み出すことに尽力します。

そこでは問題を抱えて生きる人々とが集まって真実を語り、本当に起きていることについて、深く考え、一般的な見方にとらわれずに選択肢を模索し、行動と内省の漸進的なサイクルと時間をかけた学びを通してレバレッジの高い変化を模索します。

熟成プロセスを通じて、時間をかけて集合的な知恵が出現する環境を整えるのです。

システムリーダーは、

①固定化したメンタルモデルによって見えにくくなっているより大きなシステムに目を向けられるように人々を支援し、

②真のエンゲージメントや信頼が徐々に生まれていくようなさまざまな対話を促し、

③出現しつつある可能性を感じ取り、集合的な着目点(フォーカス)を単なる問題への反応的な対応から、集合的な創造性の発揮へと移行させるのです。

これらについて「やってみる」ことをやめないのです。

だから、オープンさがなければ、出現するものを見逃す可能性があります。計画と場がリーダーシップの陽と陰です。

悪いリーダーは、人々に蔑まれる

良いリーダーは、人々に尊敬される

最高のリーダーは、人々に「自分たちの力でやった」と言わせる

気が遠くなるようなシステムレベルの課題に、私達が立ち向かえるようになるために、十分な数の効果的なシステムリーダーが現れるのでしょうか?

まず、社会課題が持つ相互に関連し合う性質が徐々に明らかになるにつれて、システムとして捉えようとする人が増えています。システムレベルのアプローチと集合的なリーダーシップはコインの裏表です。

2つ目。この30年でシステムリーダーを支えるツールが劇的に増えています。正しいツールを、正しいタイミングで、オープンな正しい精神で戦略的に使用することです。人々の関心が正しい方向にシフトすると、取り組もうとする問題の複雑さに見合ったコラボレーションのネットワークが生まれ、それまで手が付けられなかった状況がほぐれ始めるのです。

3つ目。本当の変化は心をうつ。

本当の変化のプロセスに対する渇望は広く存在します。だからマンデラのような人物が、あれぼど人々の心を打ちます。

最も困難な問題の対処に用いられる戦略があまりにも表面的なため、問題の深層にまでたどりつけないのではないかという不信感、絶望感が広がっています。一方で、人々のオープンさを高めるきっかけになる可能性もあります。人々の内側の変化と外側の世界はつながっているという認識は広がっています。

学びたい人のために

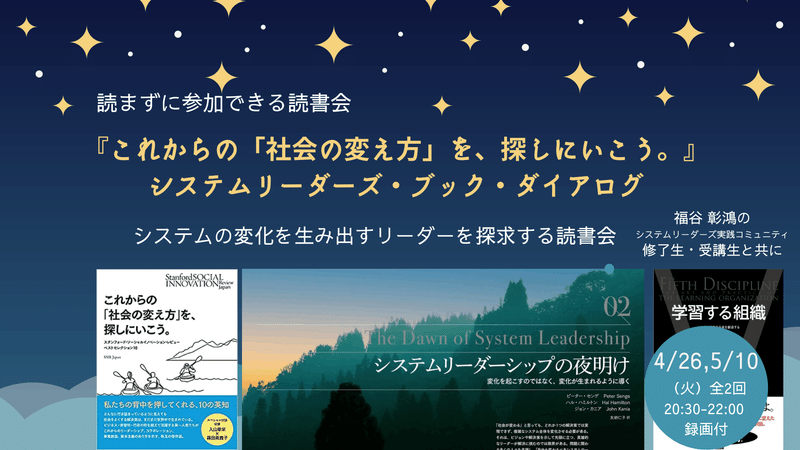

この「システムリーダーシップの夜明け」の読書会を、このシステムリーダーシップを学ぶ「システムリーダーシップ実践コミュニティ」のメンバーと一緒に行います。2022年4月26日火曜夜、5月10日火曜夜の全2回です。書籍はお手元になくて大丈夫です。事前に読んでなくても大丈夫です。

Facebookイベントページに参加ボタンをおし、Peatixでチケットをご入手ください。

チケットはこちら

https://peatix.com/event/3220545/view

https://www.facebook.com/tomohiro.kimura/

Facebook投稿へのコメントを読んで急遽、衝動的に書きました。

毎日衝動的な行動が多すぎます。もういいんですけど。

スキボタンとか、いいね!とか、シェアとかされると、読んでくれている人いるんだと思って、嬉しいです。誰か一人にしっかり届けば嬉しいですが、いつもそれが分からないので、クリックだけでもかなり嬉しいです。一人じゃないって思いたいんですよ。

(参考)システムリーダーとは

こんなものです。具体的なところは論文や読書会や他プログラムで。または対話を通じて体験できる気がします。なので流し読みで大丈夫。

自分とは全く違う視点から現実を見る力を持つ。それによってオープンになることを促す

じっくり傾聴する人間関係を構築する。信頼と共同のネットワークが花開く

自由にして進みながら学ぶことを後押しする

無知の強み。前提と疑う質問。継続的な学びと成長を求めるオープンな姿勢やコミットメントがある

システムリーダーのコア能力とは

3つのコア能力で集合的なリーダーシップを育むことができます。これも初めての言葉が多いと思うので、あとで自分を振り返るために読むので十分。

より大きなシステムを見る能力

内省と、より生成的な対話を促す能力

自分を鏡に映し、先入観がないかを確かめる

メンタルモデルがいかに自分を制約し得るかを理解する

深く内省してそれを共有する=異なる意見を本当の意味で「聞き」、互いが見ている各々の現実を頭だけでなく、感情としても理解し合う

集合的なフォーカスを反応的な問題解決から、未来の共創へと移行する

問題に反応するのではなく、前向きな未来のビジョンをつくりだすことを支援

心の奥底にある願いを表現し、成果を得ながらゆるやかに進んでいく。

ビジョンと現実のテンションを利用していく

なお書籍・論文には、システムリーダーのためのツール、ガイドなども紹介されています。

サポートを頂けると、自分のシェアが必要な方に届いたんだな。書いてよかったぁと励みになります。読んで頂きありがとうございます。