【#GleninJapan】イベントレポート: テクノロジーに対する不信感が募る時代に、納得感のためのテクノロジーを考える

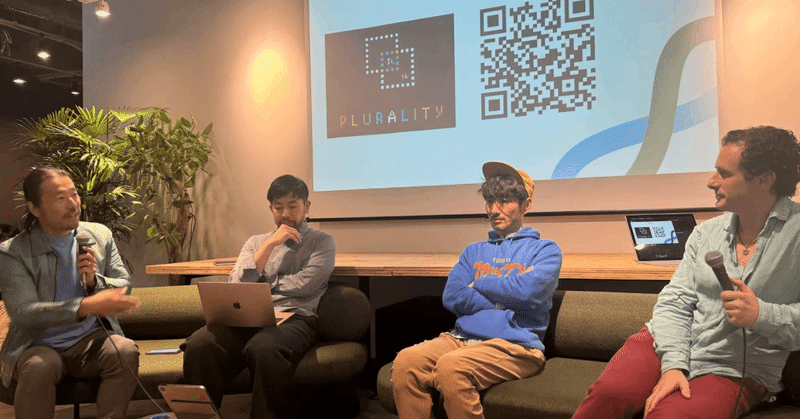

Quadratic Voting(クラドラティック・ボーティング)などのメカニズムに関わった、Glen Weyl氏が来日し、1/3に「グレン・ワイル来日トークイベント」を開催しました。

WIRED Japanの編集長である松島倫明氏をモデレーターに迎え、渋谷区役所 グローバル拠点都市推進室 室長の田坂克郎氏、一般社団法人Next Commons Labの林篤志氏を招きました。

近年は「急速なテクノロジーの発展が社会規模のリスクを生み出している・民主主義を破壊している」という世論と(主にテクノクラートから)『テクノロジーの理解がない人たちが発展を阻害している・(技術革新を進めるにあたり、既存の)民主主義は遅すぎる』という相反する世論が同時に存在しています。

本イベントでは、人口減少が進んでいる日本の地方自治をどのように縮小しつつもサービスを維持するかについて、他テクノロジーを使って民主主義をスケールする方法などについて語られました。その議論の中で、”テクノロジーを進歩させるために、民主主義も進化しなければならない”という文脈が見えてきました。

この記事では、本トークイベントの要点を紹介し、最後に筆者の展望を述べます。

【#GleninJapan】イベントレポート

国家による大規模な監視とそれを可能にする技術の発展、自動化したロボットが労働機会を奪い、アルゴリズムによる差別、生成AIによるフェイクニュースが民主主義を脅かしている。近年急速に発達するテクノロジーが人間性・民主主義を脅かしているという話はあちこちで取り沙汰されている。

それを受けて、政府が特定のテクノロジーの開発を規制し、制約し、禁止する流れも一部生まれてきた。

しかし、テックワーカーからは「遅すぎる民主主義のせいでテクノロジーの発展が妨げられている」という言論もある。同時に、民主主義の行き詰まり、超党派性、民意に対する説明責任の欠如、非効率性、国家能力の低下などを嘆く声も聞こえてくる。

この「テクノロジー v.s. 民主主義」という構造ではなく、お互い進化していく必要があり、その可能性はPluralityにこそあると言いたい。

私たちは、「パンデミック時の移動の制限をどこまでが政府が行うべきか」や、「最新技術の開発の際にどんな規制を企業に求めるか」などの市民全員に影響を与えるトレードオフをみんなで決める方法を切実に必要としている。これは間違いなく民主主義のための仕事のように思える。では、どうすれば民主主義を抜本的に刷新できるのだろうか?

イントロダクション:違いを活かす

「民主主義は壊れている(Democracy is broken)」という主張をすると、多くの人は同意するのではないでしょうか。しかし、このような主張に同意する理由は、民主主義という形態そのものに対する絶望ではなく、"既存の民主主義"が持っている単純な多数決・終身任命・地域ごとの代表などの要素に対しての不信感から来るのだと思います。

現在、民主主義の根幹である「代議制」「国民国家」「資本主義」「官僚主義」などに代表される集団的知性は、すでにある程度の社会を形成している。

しかし、もっとうまくやることができると思う。

多数決、終身任命、地域ごとによる代表制度などは現在溢れているようなテクノロジーが存在しなかった時代に発明された。現状の民主主義は完成形ではなく、集団的知性を発揮するための初期バージョンであると言える。

民主主義は、集団的知性を発揮し、より良い意思決定をしていくためのフレームワークでしかない。

集団的知性とは、分散された個人による主体的な意思決定をもとに、集団にとって最良の意思決定を生み出すためのものだ。各個人の自発的な意思決定を組み合わせ、組織としての決定にすることにより、単一の決定よりも優れた知性を発揮する。ここを出発点とし、現状のテクノロジーをもとに再構築しなければならない。

ここまでが本イベントでGlen Weylが紹介したイントロダクションです。なお、このテーマは「アメリカの民主主義とテック業界の現状」という前提があった状態での話なので、関連してPlurality和訳を読むことをお勧めします。ここから先は、上記に続けて、本イベントを通した筆者の論考になります

メカニズム、テクノロジー、システム

集団的知性を発揮するための要素は、メカニズム、テクノロジー、システムに分解することが出来る。

メカニズムとは、多様な情報源から集合知を引き出し、処理し、集約するものである。メカニズムによって、人々の嗜好やローカルな情報を組み合わせて意思決定を行うことができる。直接多数決は基本的な集団的知性のためのメカニズムの一例である。その他にも、価格決定や交換、代表者への委任、陪審員の選出など、さまざまな方法がある。

このメカニズムに手を加えることによって、より優れた集団的知性を発揮することは出来ないだろうか。直接多数決から、ボルダルールやQuadratic Votingに変更するなどの小さなアップデートにより、より細かな嗜好の表現を可能にする。

そのほかにも、

予測市場: 将来の出来事の確率を予測することにインセンティブを与える

オークションや交換メカニズム: 具体的にはPartial Common Ownershipなど。所有物の自己査定、市場による取引により厚生を最大化する。

遡及的な資金調達: リソースの割り当てを事後的に可能にする

流動民主主義:政治が動的に代表権を割り当てることを可能にする

などの要素を組み合わせることで、より良い集団的知性・より良い民主主義へと拡大する可能性がある。

これらの手法は全て、テクノロジーのおかげで簡単に実現できるようになった。紙と箱で投票しか出来なかった時代と、計算機によって行列計算が一瞬で出来る時代では”可能な投票”というのも増えて当然だろう。このように、民主主義の可能性はテクノロジーによって拡張できる。

たとえばWikipediaは、Wikipedia自体が、記事の編集、拡張、紛争解決のために入れ子構造になった集団的知性のメカニズムによって運営されている。設立者は「共同作業による百科事典」というアイデアを発明したわけではない。事実、オックスフォード英語辞典は、19世紀後半に、アナログではあるが、間違いなく同様のボランティアによる投稿プロセスを採用していた。しかしWikipediaは、ハイパーリンクやWiki構造を可能にする基本的なインターネットプロトコルのような技術によって、以前には想像もできなかったような方法で投稿プロセスの大規模化を可能にした。

これは民主主義の改善以外にも、「テクノロジー(技術)や組織に関するガバナンス」にも活用できるかもしない。例えば、CityDAOというブロックチェーン・ベースのテクノロジーを利用したDAO(分散型組織)は、アメリカ・コロラド州の物理的な土地を組織として購入し、どのように土地を活用していくかを決定する際にトークンベースの委任、Quadratic Voting、SBT(譲渡不可能な投票トークン)を利用している。同じくDAOであり、デジタル公共財への資金分配に取り組むGitcoinはQuadratic Fundingの実装者であり、メンバーの評価のためにImpact Certificateなどを実験的に導入している。

Pol.isのような熟議プラットフォームは、機械学習アルゴリズムを使って、意見の異なるグループ間でも「どこまでは合意しているか」を可視化することができ、台湾やフィンランドの自治体で利用されるなどすでに大きな成功を収めている。このように、熟議的な文脈における嗜好を表現したり、言語モデルを使用して議論のギャップや合意点を特定したり、意見のクラスター全体の合意を計算したりなど、人工知能を活用することでもガバナンスを改善できます

このように、民主主義という言葉の解像度を上げ、「集団的知性を発揮するためのフレームワーク」と解釈し、そのためのテクノロジーを模索すれば、既存の国民国家の概念をはるかに超えて、組織内であっても、もしくは国境を超えても、今までに実現不可能だと思われていた規模で協力することが可能になる。

この集団的知性を発揮するためのフレームワークは、具体的にはそれぞれ違えど以下のような形をとることができる:

集合的な認知: 参加者の個々のインプットを通じて、全体として有用な答えや真実に到達する

集団的調整: 共通の目標を達成するために個人の活動を変化・調節する

集団的協力: 利己的な利害が異なる、あるいは一致しない可能性のある主体間の協力を促進する。

未来へ

先ほどあげたようなフレームワークをもとに実装される、次のような世界を想像してほしい。「国のリソースを、流動民主主義によって数年に一回の選挙を待たずして必要に応じて動的に再配分することができる」「事前に資金を払わないと動けない公共調達ではなく、結果が出たものに遡及的に資金を分配する(それはCivictech・OSSへの貢献で収入を得られる社会かもしれない)」

どれも、民主主義や、現状の行政府が行いたかったことをテクノロジーを活用して再構築した姿だ。現在、筆者はこのような青写真をもとに活動している。今回のGlen Weyl来日イベントは、その一つである。

現在、テクノロジー・マキシマリストは民主主義を敬遠し、テクノ・ペシミストはテクノロジーを敬遠する。その結果、テック・エコシステムはますます集団的な利益から切り離され、テクノロジーの政治はますます進歩の共有の可能性にさえ逆らうようになっている。

政策立案者が現行システムの害悪を抑制する規制を制定するだけでなく、積極的な代替策を打ち出し、資金を提供する必要がある。

そのためには、補助金、迅速なイノベーションのためのサンドボックス、基礎研究資金やデジタル公共インフラへの投資などを通じて、集合知の実験に資金を調達できる政治体制が必要となる。

そのためには、技術者や研究者が人工的なベンチマークやエンゲージメントの最大化を超える評価基準を開発する必要がある。そして、資金提供者やジャーナルが、集合知とコラボレーションを強化する研究のブレークスルーに報いる必要がある。市民社会組織は、既存のテクノロジー・エコシステムに対する批判にとどまらず、行動可能な、より良い未来を想像し、それに貢献するためのコミュニティ招集へと拡大する必要がある。そして、ローカルからグローバルへ、デジタルからフィジカルへ、理論から実践へと、あらゆる種類の集合知の実験が必要となる

これは政府だけの仕事ではなく、参加と進歩の両方に投資する私たち全員の仕事なのだ。

その欠点はあるにせよ、今日の多くの集団的知性の実験基盤である初期のインターネットは、公的資金、研究、市民社会の意見、そして民間のイノベーションによって構築された。

インターネットは私たちの時代を再構築した。今世紀のほとんど克服不可能な課題には、さらに大規模な連帯が必要となるだろう。しかし、その見返りはさらに大きくなる可能性が高い。私たちはそれに応じて投資すべきである。

コモンズを維持するために

トークイベントの全容は、録画が残っているのでそちらをご覧ください。加えて、参加者の西尾さんが文字起こし・日本語へ翻訳したものがあります。ぜひご覧ください。

Plurality Tokyoは、Plurality について情報交換する Discord サーバーも立てています。誰でも参加できますので、ご興味のある方はぜひ最新の情報を取得していただければと思います。

また、来る7/24, 25にて、「Funding the Commons Tokyo」というイベントを東京の国際連合大学にて開催します。Web2, Web3はもちろん、コモンズとしてのOSSに対する資金分配、基礎研究に対する資金分配、どのようにして政府はプラットフォームとなるかなどについて、世界中のテックリーダーたちと議論できますので、みなさんの参加をお待ちしています。

私の積読を加速させるお金になります