【エッセイ】 デヴィッド・ストーン・マーティンについて

(1)

恥ずかしながらJATPのことはレインボー祐太さんに言われるまで意識したことがなかった。家のCD棚を見直すと、数枚JATP関連のCDが出てきた。チャーリー・パーカーのものと、ビリー・ホリデイのもの、JATPのライヴ録音の編集盤【図1】である。

【図1】CD盤Pablo Live, PACD 2308-240-2「Norman Granz' Jazz At The Philharmonic Hartford, 1953」。84年。

チャーリー・パーカー、ビリー・ホリデイのものは、いわばある時期からある時期までの録音全集のようなもので、それが録音されたJATPという場を意識することはなかった。またHartford,1953もNorman Granz’ Jazz At The Philharmonic HARTFORD,1953と書かれており、Jazz At The PhilharmonicというものがJATPと略称で呼ばれること、それがモダン・ジャズの大規模コンサートの元となっていること、などは知るよしもなかった。唯一わかったのはノーマン・グランツがかんでいる音楽祭か何かの録音なのかな、というだけだった。

アル・キリアンのことも知らなかった。「ジャズ史の闇に呑み込まれて消えた、伝説の男」とレインボー博士は呼んでいる。私は、実はアル・キリアンの音を、チャーリー・パーカーのCDで聴いたことがあった。聴き直すと、聴き覚えはかすかにある。だがそれ以上調べようとしなかった。自分の耳のいい加減さと、博士の鑑賞眼ならぬ鑑賞耳の良さにため息をついた。

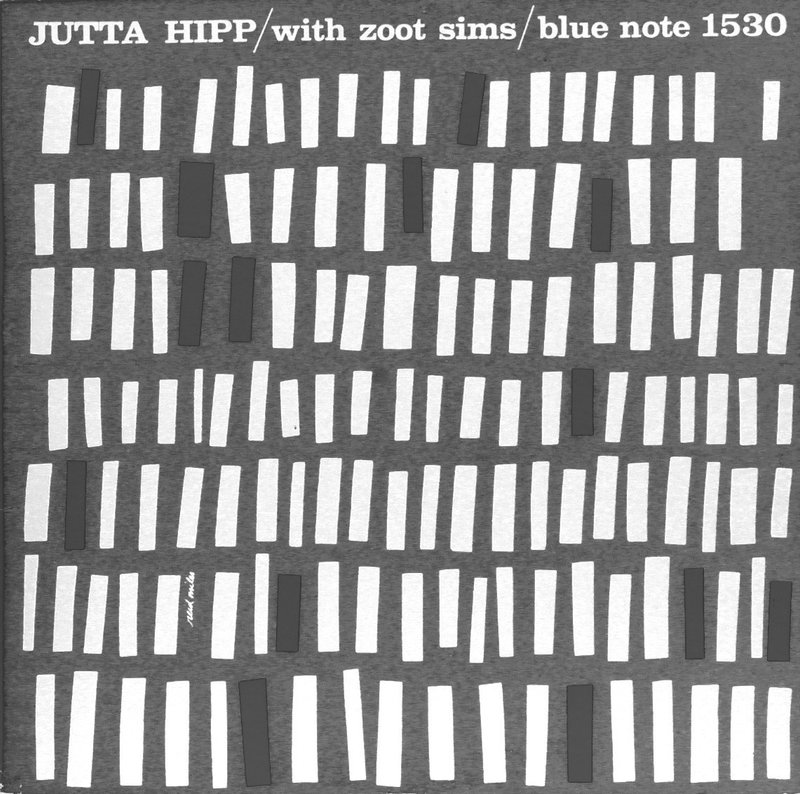

博士からJATPを教えられて一番ピンと来たのは、JATPのロゴである。かなり低い位置からトランペット奏者を見上げた、この有名な絵はジャズファンならば誰でも知っているだろう。この絵は、スウィングもモダンも吹けるトランペット奏者のチャーリー・シェイヴァーズをモデルにしたものだ。現在でもノーマン・グランツ時代のヴァーヴ・レコードの再発CDなどで目にすることがある。よく目にする、というだけではなく、これが実にいい絵なのだ。これを描いた画家こそが、デヴィッド・ストーン・マーティン(David Stone Martin)である。

10インチLP盤Clef Records, MG C-169「Billie Holiday/At Jazz At The Philharmonic」デヴィッド・ストーン・マーティン画。54年。

(2)

多くの人がそうだろうが、私もジャズを聴き始めたとき、とりあえずブルーノート(Blue Noete)というレーベルの1500番台ものから集めて聴こうと思った(南青山にあるライヴハウスとは関係ない。)ブルーノートのレコードはアルバムごとに番号が付いている。1500番台は1950年代半ばの録音のものであり、1501番の「Miles Davis, Vol.1」(52年〜54年録音)から、1600番のピアニストのジーン・ハリスのリーダー作「Introducing The Three sounds」(58年録音)までのアルバムを指す。1500番台の次は4000番台になる。1500番台と4000番台は、日本のジャズファンから神格化されており、数多の書籍が出版されている。

ブルーノートの魅力はなにか。知名度、内容、録音は確かに素晴らしいが、集めようと思った最大の動機はジャケット・デザインの素晴らしさである。デザイナーのリード・マイルスのタイポグラフィを強調したジャケットや、フランシス・ウルフの見事な写真を二色刷りにデザインしたジャケットは、はじめて見たときにはかなりショックだった。それまで私はクラシックのレコードを集めていたが、少なくともこれほど統一感があり、刺激的なデザインを押し出すレーベルは見たことがなかった。

クラシックのレコード、CDでも、ドイツ・グラモフォンの金の額縁【図2】や、LIVING STEREOのレーベル・マークは好きだったが、それとは全く違うものに感じられた。他にもNAXOS(ナクソス)【図3】というレーベルがあった。NAXOSはマイナーな作曲家、めったに録音されない曲などの録音に秀でていて、中学生のころマイナーな北欧の作曲家や現代音楽の作曲家を集めるためによく買っていた。NAXOSのデザインも単純で、上部に作曲家や曲目、演奏者の情報が記されており、下部に絵画作品が印刷されている、というものだ。だがこの下部の絵画が、作曲家と同じく珍しい画家のものがよく使われていて、このレーベルで知った画家も多かった。

【図2】アバド指揮、ベルリン・フィルのベートーヴェンの交響曲。これはCDだが、この金の額縁はレコードの時代から踏襲されているデザイン。撮影者は不明だが良い写真だ。CD盤DG Deutsche Grammophon, UCCG-7003「LUDWIG VAN BEETHOVEN SYMPHONIES NOS.4&6"PASTORAL"」2002年。

【図3】ヨルマ・パヌーラ指揮トュルク・フィル。エイナル・エングルンド管弦楽作品集。ジャケットはerling johanssonによるエングルンドの肖像画。CD盤Naxos 8.553758「ENGLUND Orchestral Works」1999年。

クラシックのレコードやCDにも記憶に残るデザインはあるが、それは個別のデザインが秀でているためであり、あるレーベルのある時期に生み出されたレコードの集合体、それ自体に魅力があるというものではない。

先程例に出したドイツ・グラモフォン、LIVING STEREO、NAXOSのものは、いずれもある決まったフォーマットがあり、そこに写真や絵画作品などヴィジュアルイメージを差し替えたものが多い。特にNAXOSのものは廉価盤であるから、その傾向が強い。クラシックのマニア同士の対談などを読んでいても、ジャケット・デザインよりも、そのレコードのマトリックス番号を調べたり、盤面のラベルについて語られたりすることが多い。パッケージよりも、音盤自体に興味が向いているのだろう。

ブルーノートのジャケット・デザインのイメージは、二色刷りの写真と特徴的なタイポグラフィによって成り立っている。また「JUTTA HIPP WITH ZOOT SIMS」など、抽象的な図形を反復するスタイルのものも魅力的である。アメリカ抽象表現主義をはじめとする同時代美術と共鳴しあっていたようにも感じる。

LP盤Blue Note, BLP-1530 「JUTTA HIPP WITH ZOOT SIMS」56年。

二色刷りというのも面白い。たとえばマイルス・デイヴィス、アート・ブレイキー、ジミー・スミスのシリーズものは、白黒写真の上にかぶせる色を変えることでVol.1、Vol.2…といった区別をしている。まるで後のアンディー・ウォーホルの作品のようだが、そのウォーホルはブルーノート1500番台に数枚のイラストレーションを提供している。まだポップ・アートの寵児になる前のイラストレーター時代である【図4】。非常に洒脱な描線で描かれており、特にギタリストのケニー・バレルのジャケットは、あのアンディ・ウォーホルの筆によるものなのかと、はじめて見たとき驚いた。この時期のウォーホルのイラストレーションは、あまり日本で紹介されていない気がする。もったいないと思う。

【図4】LP盤Blue Note, BLP-1543「Kenny Burrell vol.2」アンディー・ウォーホル画。56年。

(3)

大学生のころ、DJをしている先輩からミックステープのジャケットを描いてくれと依頼されたことがあった。アイデアを探すためにレコードジャケットをまとめた写真集をいくつか購入した。その中で最も参考になったのがスペンサー・ドレート編集の45回転盤のジャケットデザインをまとめた本である。【図5】([45RPM A Visual History of the secen-inch Record)

【図5】スペンサー・ドレート編『45RPM―a visual history of the seven』デザインエクスチェンジ、2002年

50年代、60年代のポピュラー音楽のレコードを集めたり調べているとウォーホルに限らず、このようなタッチのイラストレーションをしばしば目にすることがある。この手のスタイルのジャケットをよりよく知りたかったので、この本に掲載されている50年代のEP盤のデザインについて書かれた文章、エリック・コーラー「ビート・ジェネレーション、長髪、回転数戦争」は役にたった。私はこの文章でデヴィッド・ストーン・マーティンやバート・ゴールドブラットといったイラストレーター・デザイナーを知った。

この本に掲載されたレコード・ジャケット「OSCAR PETERSON PLAYS DUKE ELLINGTON」【図6】は実に魅力的であった。背中を向けた、幾何学模様のシャツを着た男がピアノを弾いている。これはオスカー・ピーターソンのレコードなので、彼がモデルだとは思うが、エリントンの方が柄シャツを着るイメージがある。どちらがモデルかは少し心もとないが、鍵盤の弾き方はオスカー・ピーターソンのものに思える。右手は椅子の上に置いて巨躯を支えていて、余った左手でピアノを弾いている。その様は一見リラックスした姿勢に見えながらも、どこか緊張感がある。左手は和音を押さえる、というよりも残像が見えるほど早く、細かく、一オクターブ内を忙しなく動いている。ある一定のパターンを繰り返し弾くことで(オスティナート)グルーヴを作っているように見える。

【図6】7インチEP盤Mercury, EP-109,「OSCAR PETERSON PLAYS DUKE ELLINGTON」53年。※このジャケットはLP盤Mercury, MGC-604「Oscar Peterson plays Irving Berlin」に流用されているため、やはりモデルはオスカー・ピーターソンだろう。デヴィッド・ストーン・マーティン画。

このレコードでのデヴィッドの描線はハッキリとしている。人物の後頭部は明快な輪郭線で表現されており、彼の確かなデッサン力は、耳の裏の描写や、筋肉と骨格が強調されて描かれた躍動感のある手の描写に発揮されている。彼の略歴を記そう。

自作の絵を眺めるデヴィッド・ストーン・マーティン

デヴィッド・ストーン・マーティンは1913年6月13日にシカゴで生まれた。牧師の息子だったそうだ。シカゴの美術学校を卒業した後に、テネシー川流域開発公社のアートディレクターに美術連邦政府部門によって任命される。これはニューディール政策の一貫の事業であり、この経験は「社会と人間に対する共感を目覚めさせることになった」という。40年代までにはCBS(米国最大の放送局)で仕事をするようになり、ここでウイリアム・ゴールデンや15歳年長のベン・シャーンと出会う。デヴィッドがジャズ・グラフィックス作家として活動をはじめるのは1944年のことである。ピアニストのメリー・ルー・ウィリアムスの78回転盤のアルバムのための仕事であった。このレコードはモーゼス・アッシュのレーベルから発売され、この仕事以降アッシュは、マーチンを自社のアートディレクターに任命した。ノーマン・グランツが作ったJATPも、はじめはアッシュが配給していた。1947年にグランツはアッシュと手を切ることになる。そしてグランツはクレフ(CLEF)というレーベルを設立してマーチンをアッシュの元から引き抜いた。クレフの最初のレコードは「JATP Vol.6」という四枚組の78回転のSP盤であった。アッシュもグランツも、デヴィッドに自由な仕事をさせて、製作時間もゆとりを持って与えていた。またデヴィッドの描いたレコードジャケットには、彼のサインも印刷されていた。これはレーベルが、彼を単なる画工ではなくアーティストとして認めていたということである。

10インチSP盤三枚組Asch Records, 351「Mary Lou Williams Trio」。デヴィッド・ストーン・マーティンがはじめて手掛けたレコード・ジャケット。44年。

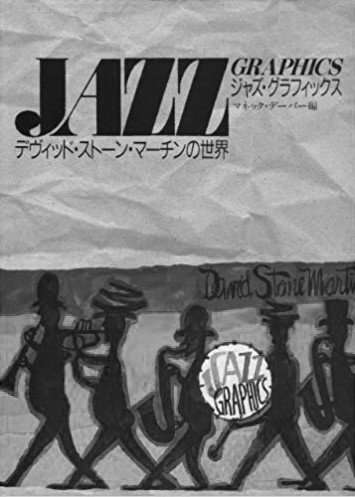

ここに書いたデヴィッドの略歴はマネック・デーパー編集『ジャズ・グラフィックス―デヴィッド・ストーン・マーチンの世界』(グラフィック社、1991年)をタネ本にして書いている。詳しい経歴が知りたい読者は直接この本にあたって頂きたい。だが類書がないため、古書値が高騰している。

(4)

デヴィッドは、略歴にも登場するベン・シャーンから大きな影響を受けている。オスカー・ピーターソンの絵からはあまり感じられないが、JATPのジャケットを見れば、それがよくわかるはずだ。ベン・シャーンはアメリカの社会派の画家としては最も有名な人物であるし、また日本でも第五福竜丸事件を描いた「Lucky Dragon Series」はよく知られているだろう。私は高校生のころ、社会科の教科書でベン・シャーンの絵を見た記憶がある。彼は貧しい人々、労働者、農夫、また人権運動や原水爆禁止運動のためのポスターなどを手掛けて、終生、絵画を通じてオピニオンを発し続けた。

ベン・シャーンのペン画のタッチは、たとえば日本の漫画家諸氏のタッチと真逆のところにある。ベン・シャーンは、たぶん非常にゆっくりとペンを運んでいる。線を少しひいては止める、止めてはひくことを繰り返して、白紙の上に彼自身の思索の跡をとどめようとしている。そのため、その描線はぎこちなく流麗なものとは言えない。【図7】は「ワルシャワ」という絵だ。ワルシャワ・ゲットー蜂起について描いたものだろう。第二次世界大戦中にワルシャワ・ゲットーのユダヤ人たちがナチス・ドイツに対して武装蜂起したレジスタンス運動のことだ。この絵は1963年のものだが、この絵の拳の部分を拡大して描いた絵が1952年にすでに描かれている。

【図7】ベン・シャーン「ワルシャワ、1943」63年、紙・セリグラフ

ロシア・アヴァンギャルドの時代から、人間の手や、拳というモチーフは団結や抵抗と結び付けられて描かれてきた。この作品もその文脈に則ったものだろうが、描かれ方に特徴がある。52年のものも63年のものも、手首の関節の出っ張り(尺骨茎状突起)は過剰に強調されて円形に描かれている。そして手の甲の骨の筋もやはり強調されて描かれており、それは指と指とをわかつ線と同じ線で描かれている。指の関節も隆起して描かれている。この絵には元となる写真【図8】がある。画像が不鮮明なのでよく見えないが、彼の絵ほど極端に骨太で、肉が削げ落ちた人物ではないはずだ。このように人物の骨格や関節を強調し、肉を削いだように描く画家は、古くはエゴン・シーレがいる。日本では長沢節がそのスタイルに近い。だがそれはあくまでスタイルの話である。

彼の絵には、しばしば文字が書きこまれる。それはその絵の持つテーマや、ベン・シャーン自身のオピニオンなどをはっきりと示し、強調する役目を担っている。一方、そこに描かれる絵はテーマの具体的事象よりも、テーマに付随するエモーションを象徴的に表すものが描かれることが多い。「ワルシャワ」では、ワルシャワ・ゲットー蜂起の情景が描かれるのではなく、拳で頭を抱えた人物が描かれる…というようにである。

【図8】切り抜き写真、アメリカの警察長官から罪状認否を受けることになりがっかりする人々(ベン・シャーン・ペーパーズのソース・ファイル「ストライキと警察」から)図録『ベン・シャーン クロスメディア・アーティスト―写真・絵画・グラフィック・アート―』掲載図版。

「ワルシャワ」にはモデルとなる写真がある、と記したが、実はこの写真はワルシャワ・ゲットー蜂起を写したものではない。図録『ベン・シャーン クロスメディア・アーティスト―写真・絵画・グラフィック・アート―』に掲載されたこの写真のキャプションには「切り抜き写真、アメリカの警察長官から罪状認否を受けることになりがっかりする人々(ベン・シャーン・ペーパーズのソースファイル「ストライキと警察」から)と書かれている。ベン・シャーンは、参考にした写真の背景にある文脈を切り捨てて、別の文脈に組み替えたのだ。荒木康子「クロスメディア・アーティストとしてのベン・シャーン」によると、ベン・シャーンの出世作である「サッコとヴァンゼッティの受難」シリーズは、実際の冤罪事件の資料をくまなく調査して描かれているとのことである。先程の図録に掲載された「四人の検事」も、実際の検事の写真を元に描かれている。だが「ワルシャワ」が描かれた50年代になると、そのような描かれ方はしなくなるようだ。荒木康子は、【図8】がワルシャワ・ゲットー蜂起を写したものではないことを指摘して「マスメディアの中で大量に行き交うイメージの中から作家の眼によって選び取られた一つの像が、絵画の中で新たな意味を担い、更に変転しながら、重要なモティーフに熟成していくのである」と評価している。

(5)

ベン・シャーンが写真を絵画制作に用いたように、デヴィッドも写真を用いた。だがベン・シャーンの場合は、社会問題や歴史上の事件に注目することが多い。結果、雑誌や新聞に掲載されたジャーナリストが撮影した写真を用いることになる。ベン・シャーン自身も写真を撮り、作品制作に活かしたが、その撮り方はどちらかと言うとジャーナリスティックなものである。

ベン・シャーンの絵画は閉じたガラス窓である。われわれ鑑賞者は、まずベン・シャーンの絵を通じてガラス窓の向こうに見える社会の歪を目にする。次に、ガラス窓に反射して写ったわれわれ鑑賞者の姿を目にする。そのときガラスには反射したわれわれと、向こうの景色が二重写しになる。最後に鑑賞者が立っている世界と、ガラス窓の向こうの景色が、実は同じ平面にあると鑑賞者に認識せしめるとき、彼の絵は社会的な機能を果たす。

ベン・シャーンはいつも、描く対象の向こうに、対象を超えた何かを見ている。表面的には、米国やその他国際社会の抱える諸問題である。それは煎じ詰めるとシャーンが生きていく上で獲得した現実認識のことである。

デヴィッドの絵は、ベン・シャーンのものに比べると社会的なオピニオンは控えめである。だがアフリカ系アメリカ人公民権運動が前面化する以前から、白人のデヴィッドがジャズ・マンを描きつづけたことを忘れてはならない。

マルチナ・シュミッツ博士はこう述べている。「マーチンはせいぜいジャズのイメージか黒人ミュージシャンのイメージが定型化されていた時代に、ジャズについての自分自身のイメージを創造した。彼は黒人ピアニストであるメリー・ルー・ウィリアムスとの友情から、ジャケットデザインに関わり合うことになった。」

デヴィッドもベン・シャーンと同じく、写真を作画資料として用いた。ジャズ好きな彼は、喜んでレコーディング・スタジオに通っただろう。そこで彼は、多くのジャズマンと友人になった。私はデヴィッドの撮った資料写真を見たことがないが、たぶん気楽な感じのスナップ写真が多かったのではないか。また写真の他に、クロッキー(素早いデッサン)もしただろう。彼は、ひとりひとりの特徴を捉えて描いた。決してミンストレル・ショーの時代から続くステレオタイプな黒人像をなぞって絵を描くことはしなかった。彼は、多くの風刺漫画家のように顔つきの特徴的な部分を誇張して描くのではなく、ジャズ・マンが楽器を弾くときの仕草や、ちょっとした動作の癖、手の微妙な動きに注視することで、その人らしさを描き出した。その構図はどれも凝っていて、背中を向けた人物を描くことも度々であった。

(上)サックスを吹くイリノイ・ジャケーとトランペットを持つハリー・エディソン。撮影者は誰だろうか。(下)LP盤Clef Records, MG C-702「Illinois Jacquet /Groovin'」 デヴィッド・ストーン・マーティン画。53年。

背中向きの構図ではないが【図9】は後頭部を描き、顔をこちらに向けていない。この絵だけでは、このギタリストがタル・ファーロウだと判らないかもしれない。だがレコードのクレジットを見てから絵を見ると不思議とタル・ファーロウにしか見えなくなる。それどころか、タルはこのような人物なのだな、と納得させてしまう力が絵にある。足の組み方、足先のひねり具合、左手のギターのぶっきらぼうな支え方、打って変わって右手の繊細な手つき…。この絵はデヴィッドの仕事の中で優れたものとは言い難いが、それでも、先程列挙した以上の要素が難なく一枚の絵の中に凝縮されている。

【図9】LP盤Norgran Records, MG N-1030「A Recital By Tal Farlow」デヴィッド・ストーン・マーティン画。57年。

こういうものはアーティストの参考写真を依頼主から数枚渡されて「描け」と言われても描けるものではない。画家としての力量がまず必要であるし、描く対象の丁寧な観察と理解が不可欠である。また、人物だけでなく、楽器の描き方の正確さにもデヴィッドのこだわりが感じられる。

なぜデヴィッドがジャズマンと自由に交際して描くことができたのか。それはレーベルの社長であるアッシュやノーマン・グランツが彼に全面的な信頼を寄せていたからだ。彼が活躍した場はマイナー・レーベルであり、大手資本のレコード会社と違い、何かと融通が効いた。画家、音楽家、エンジニア、社長の距離は近かっただろう。中小企業で社長の信用を得ることは、自由に振る舞えることを意味する。実際、彼は作画の時間を充分に与えられ、望まない仕事もする必要がなかった。レーベルから特別扱いを受けていたことは、彼の手がけたほとんどのジャケットにサインが記されていることからもわかるだろう。

(6)

デヴィッドは絵筆と烏口(からすぐち・ペンの名前)を使って描いたそうだ。絵筆だと抑揚のある太い線が、烏口だと細い先がひける。ベン・シャーンの線と異なり、デヴィッドの描線は流麗であり、迷いがなく、絵を描くのは早かったように思われる。デヴィッドの線は、彼自身の思索の跡を画面にとどめるものというより、モデルのジャズ・マンを表現するためにデザインされたものに見える。デヴィッドは自己表現よりも、対象の本質をしっかりと捉えて描くことの方が大事だったのだろう。結果としてデヴィッドの個性がが画面から感じられても、それは副次的なものであったように思える。

もう一つ、ベン・シャーンとの違いに人体の描き方がある。ベン・シャーンはときに作者自身のエモーションを優先して、人物の骨格や筋肉の動きを無視したような絵を描くが、デヴィッドの絵にはそれはない。たとえどれほど単純化されて描かれてもだ。デヴィッドの作品は、あくまで対象に奉仕することを一義としている。これは芸術家とイラストレーターの職業上の相違というよりも、デヴィッドの資質によるところが大きいのではないかと思う。

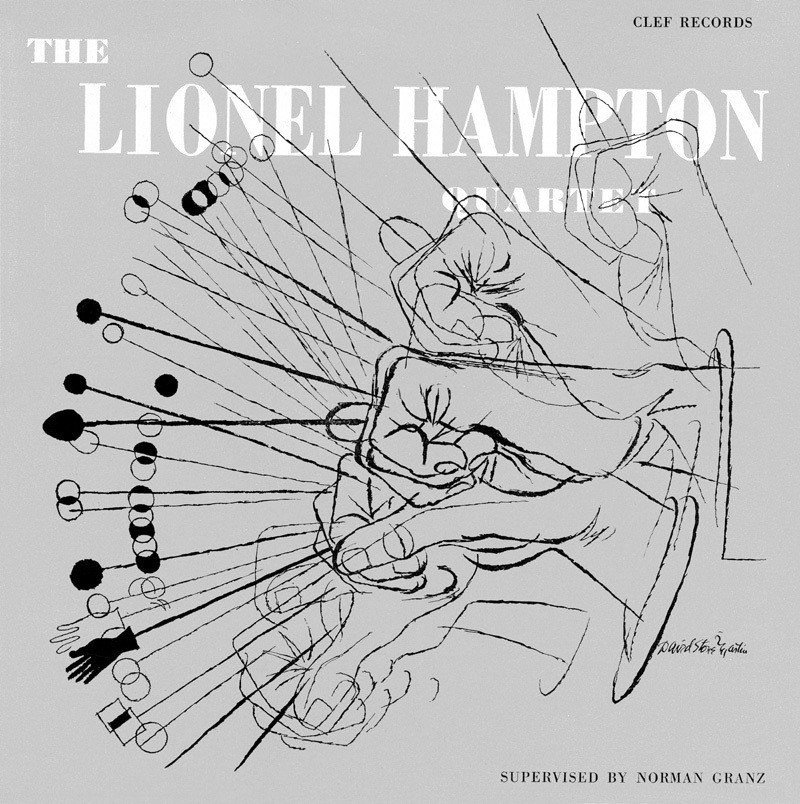

(右)10インチLP盤Clef Records, MG C-142「THE LIONEL HAMPTON QUARTET」デヴィッド・ストーン・マーティン画。53年。

デヴィッドの絵の巧さが最も際立つのは、手の描写である。ベン・シャーンの「ワルシャワ」と、タッチこそ似ているが、デヴィッドの場合は手の描写からそこに描かれる人物のエモーションを伝えるだけでなく、個性も伝えようとしている。手は細かい関節がいいくつもあり、人体の中でも柔軟な動きをする部位である。彼はモデルの「手の表情」を通じて、画面を引き締める。JATPのトランペットの絵やオスカー・ピーターソンの絵を見ればそれがわかるはずだ。ジャズで使う楽器はすべて手を使って演奏する。ミュージシャンの奏でる音は、その奏者の手の動かし方と密接な関係がある。彼のデッサンの巧さは、ジャズ・マンを表現するのに適当であった。ギタリストのケニー・バレルを描いたアンディー・ウォーホルの絵は、良いジャケットである。ジャケットに使用した原画は頭全体が描かれていたが、頭頂部をバッサリとカット(トリミング)して、顔の部分に文字を配置し、ギターと手だけを強調したのは、グッド・アイデアだ。絵柄もデヴィッドのものを真似た、洒脱なものになっているが、ギターを押さえる指のデッサンが観念的である。ケニー・バレルの手の大きさの表現や、指の関節をぐいっと曲げて押さえる描写はムーヴマンがあり中々良いのだが、デヴィッドのものと比べると、劣る。

これまでデヴィッドの人物の描き方ばかりを語ってきたが、彼の個性はそれだけに発揮されたのではない。楽器だけを画面に配した作品や、かわいい鳥の絵を描いたチャーリー・パーカーの作品(チャーリー・パーカーの仇名は「バード」であった。)など、ヴァラエティーに富んでいる。本誌『架空』は本文ページが白黒印刷のため紹介できなかったが、これらのジャケットの色遣いもまた素晴らしいものである。興味を持たれた方はインターネットで検索していただきたい。そこで気に入ったジャケットがあったら、是非オリジナル盤を手に入れて頂きたい。ファーストプレスや人気盤でない限り、安価で入手できる。

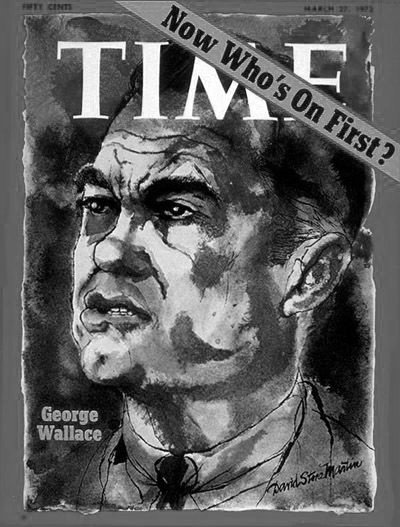

デヴィッドのデザインワークについて、もっと幅広く語ろうと思ったのだが散漫な記述になってしまった。たとえば、彼の特徴的なトリミング技術やタイポグラフィの配置の仕方。またレコードジャケットの後の仕事…たとえば『タイム』誌の表紙のイラストレーションについても触れたかったが、できなかった。私の英語力のなさがその理由である。

雑誌『タイム』1972年3月27日号。デヴィッド・ストーン・マーティン画。ジョージ・ウォレスの似顔絵。彼は米国の政治家。アラバマ州知事を四期に渡って努めた。アメリカ独立党に推されて大統領選にも出馬。「反」公民権運動で有名であり、いかにも悪そうな政治家として描かれている。

デヴィッドについて詳しく知りたい方は是非、図書館などでマネック・デーパー編集『ジャズ・グラフィックス―デヴィッド・ストーン・マーチンの世界』を是非探して頂きたい。他にジャズのジャケットについて簡単に手に入る記事は雑誌『ペン』の150号「ジャズのデザイン特集」や行方均『ブルーノートアルバム・カヴァー・アート』(美術出版社、新版2005年)がある。また情報ではなくジャケットだけを見たい方は、洋書であるが、タッツェン社が最近出版したJoaquim Paulo『Jazz Covers』(Taschen America、2015年)が良い。フォー・フレッシュメンのレコードが表紙の本で、Amazonで1800円ぐらいで販売している。タワーレコードでは3000円ぐらいで販売しているのを見かけたので購入時は注意して欲しい。

※この文章は漫画雑誌『架空15号』に掲載されたものです。明らかな誤字脱字また「マーチン」から表記を「マーティン」に修正しています。図版はカラー掲載の方が望ましいのですがカラーデータを作る時間がないので掲載時と同じように白黒のまま掲載しました。

※カラー画像がみたいかたはこちら

http://www.birkajazz.com/archive/stonemartin.htm

このサイトでは著者(かわかつ)にお金を渡せます。家賃・生活費に使います。面白かったら是非!