フレア・ゴースト、回折現象について

レンズが「理想のレンズ」に近づくことを妨げているのは、おもに収差だ。しかし「ザイデルの5収差+2つの色収差」以外にも、偽色やモアレのほかに結像性能の〝足を引っ張っている〟現象がある。

フレアやゴースト、回折現象などである。

偽色やモアレはレンズ光学とは関係のない現象だが、フレアやゴースト、回折現象はレンズ光学系に起因する現象である。

フレアとゴースト

フレアやゴーストは、レンズ内の光学レンズ面やレンズ内部の構成部品などに光が屈折し反射して発生する現象である。

フレアは、逆光や半逆光で撮影したときに、レンズ第一面(レンズ前面にある構成レンズ)の表面で反射して薄いベールを被せたような、あるいは霞がかかったような写りをすることをいう。

(図・1)はフレアで、レンズ第一面あたりで光が反射したものだろう。画像全体にフレアがかかっているので、画像処理でコントラストを加えてやることで少しは修正できる可能性はあるが画質が低下することは覚悟しないといけない。画面の半分とか一部分にフレアがかかると画像処理で補正することはかなり難しくなる。

(図・2)はゴーストの例だ。

ゴーストは幽霊の意味もあるように、被写体には存在しない光の形や束がくっきりと写る現象で、強い光線が構成レンズ面や絞り羽根などと複雑に反射して光のカタマリとして現れてくる。ゴーストはフレアの〝一種〟という考え方もあるし、事実、明確なカタチとして現れる虹色の光芒を「レインボー・フレア」と名づけている人もいる。

ゴーストは画像処理で補正することはできない。

フレアもゴーストも、画像コントラストを大幅に低下させる。被写体には存在しないのに光のカタチとして写り込んでしまう。

フレアやゴーストを防ぐにために、光学設計やレンズ内部の処理に工夫を凝らしたり、特殊なレンズコーティングなどを施したりするのが一般的。

撮影者ができる防止策としては(決定的な効果は期待できないが)、撮影するときによく注意をしてカメラアングルやポジションを選ぶことや、レンズフードなどを使って有害光線をカットするぐらいしか方策はない。

ところが最近では、フレアやゴーストなどのイレギュラーな現象を表現のひとつとして「良し」とする傾向もあって、レンズ描写にとってフレアやゴーストが一概にだめな現象だと言い切れなくなっている。

実際に、前述したレインボー・フレアを意図的に出るように設計されたレンズもあったり、ゴーストを出すための特殊フィルターが販売されていたりする。旧来のレンズ評価からすると「あってはならない現象」も現在では大いに歓迎され、個性的な描写だと喜ばれるようにもなっている。文字通りレンズの描写評価は多様化しているのだろう。

(図・3)は、やや特殊なゴースト現象で、いちおう参考程度に見ておいてほしい。原因は(おそらく、だが)、イメージセンサーの前にセットされている赤外光カットフィルターに光が乱反射して出てきたゴーストだろう。テレビ放送の映像などでも時々見かける。これを「たこ焼きゴースト」と名づけている人もいる(じつは私のことだけど)。

下の(図・4)はペンタックスの最新型「smc PENTAX-FA 50mmF1.4 Classic」レンズを使って撮影したものだ。

このレンズは太陽など強い光源が画面内に写り込んだときにレインボー・フレアが強烈に目立つように意図して設計されたレンズである。画面内の光源の位置をずらすことでレインボー・フレア(私はゴーストだと思うのだけど)の出る様子は異なる。それがまた愉しいのかも。

やや堅物オジサンの繰り言のようだが、優れた結像性能を求めるレンズにとってはフレアもゴーストもゼッタイに避けたい現象だ。どんな条件で撮影してもフレアもゴーストも出てこないレンズこそが結像性能のうえでも優れたレンズであることは言うまでもない。レンズ設計者はフレアもゴーストも発生しないように(収差を低減しようとしているのと同じように)これからも努力を惜しまないでほしい。

回折現象

フレアやゴーストと同じく、収差とはまったく関係がないけれど同じように結像性能を低下させる原因に回折現象というものがある。

仮に収差のない「理想のレンズ」ができあがったとしても、回折現象の影響によって結像性能の低下は避けられない。

回折現象は実際の撮影で気づくことは少ないとは思うが、レンズの結像性能を語る上で避けられない「宿命的」な現象なので、それについて少しクドくなるが触れておきたい。

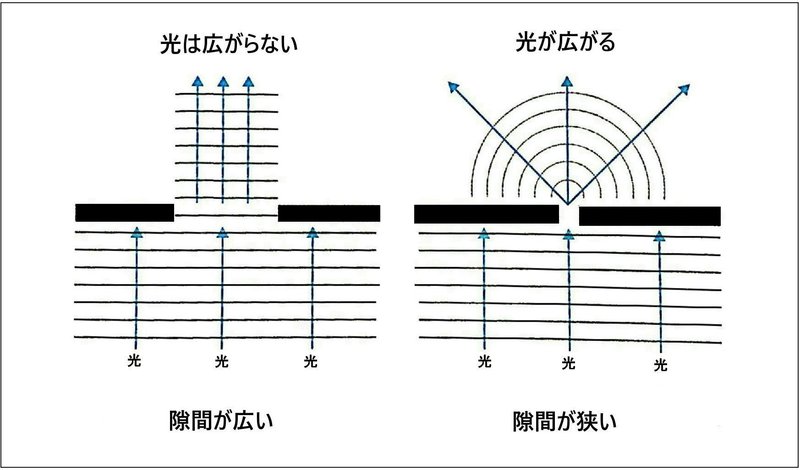

回折とは(光が粒子ではなく波長であるとしたとき ━━ 光はその両方の性質を持つと考えられている)光が、障害物の隙間を通り抜けようとするとき(レンズの絞り穴を想像してほしい)その障害物の後方に光が回り込んで広がる現象をいう。

つまり、レンズの絞り穴が小さくなるほど、光が広がって散乱し、コントラストを低下させ、解像力が損なわれるというわけだ。回折現象はフレアやゴーストとは異なりレンズの光学設計や内部構造をどれだけ工夫しても避ける(なくすこと)は不可能な現象である。

(図・5)は回折現象のイメージ図。

例外もあるが、開放絞り値から少し絞り込んで撮影すれば画質は良くなりピントも明瞭になる。絞り込むことにより一部の収差が目立たなくなり解像描写力が向上する、周辺光量不足が解消される、被写界深度が深くなる、などのメリットが出てくるからだ。

ただしそのメリットは、絞り込むF値の段数が開放F値から2~3絞りぶんぐらいがベスト。それ以上絞り込みすぎると、回折現象の影響で解像描写力が低下するという大きなデメリットも出てくる。

回折現象は大口径レンズの開放F値でも発生しているのだが、絞り込んだりしてF値が暗く(絞り穴が小さく)なるに従って回折による影響は大きくなり、解像描写力はどんどん低下してしまう。

例えばだが(あるメーカーのレンズ設計者に計算してもらったところ)無収差の理想レンズを使ったとして「F1.0のときの黒白ライン1500本/mm」の解像力を計算してみると、F2.8で約540本に、F5.6に絞ると約270本に低下、さらにF11まで絞り込むと1500本/mmが約135本/mmにまで回折現象の影響で解像力が低下してしまうという。

たったF11ぐらいに絞り込むだけで解像力は大幅に落ちてしまう。もしF22やF32まで絞り込んだりすると結像性能(解像描写力)はさらに低下してしまう。このことだけは知っておいてほしい。

こうした数値を見ると、大口径レンズを使って開放F値で撮影するのが、もっとも回折現象の影響が少ない画像が得られることになるが、それは非常に難しい。

以上の結果数値は ━━ あくまで机上の計算による解像力の低下を示したものだが ━━ 実際には絞ることにより被写界深度が深くなり見かけ上のシャープさが増すなどの利点もあり、解像感は数値ほど低下しない。とはいえ、回折現象による解像力低下は揺るぎない事実であることは承知しておくのがよいだろう。

(図・6)と(図・7)は、開放F値がF1.4の標準50mmレンズを使って回折現象の影響を示した作例写真だ。(図・6)の赤枠部分を拡大比較したのが(図・7)である。左の写真がF1.4開放絞り値で撮影、右の写真のほうはF16まで絞り込んで写したものである。

画像を大きくして(クリックすると拡大画像になる)見比べると、F16に絞った右側写真のほうがあきらかに解像描写が劣っているのがわかる。これは、絞り込んで写せばシャープに写る、と勘違いをしてはいけないという一例である。無闇矢鱈に絞り込むのではなく、明確な目的を持って(たとえばどうしても深いピントが必要といったような)F11やF16に絞り込んで撮影すべきだろう。

ここに、回折現象が描写性能にどれだけ影響を与えているかのわかりやすい例がある。

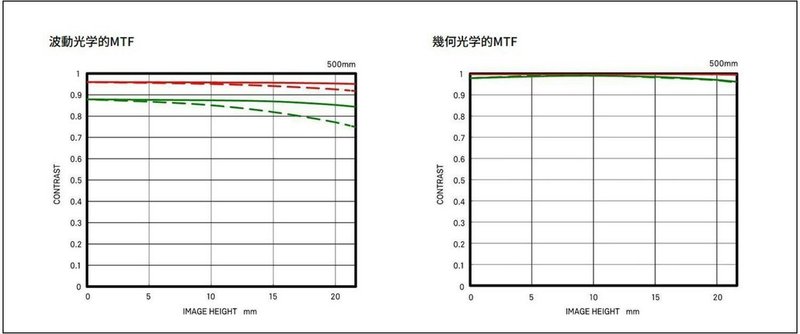

シグマは他のメーカーに先駆けて、回折現象を考慮したMTF図(波動光学的MTF)と、回折現象を考慮しないMTF図(幾何光学的MTF)のふたつを公表し始めた。

幾何光学的MTFは絞り値による回折現象の影響はまったくないと仮定して計算して作成されたMTF図だ。波動光学的MTFは絞り値による回折の影響込みで計算して作成したMTF図である。

(図・8)はシグマの「500mm F5.6 DG DN OS | Sports」の幾何光学的MTF図(右図)と波動光学的MTF図(左図)である。これを見比べれば回折現象の影響の「違い」がわかるだろう。回折現象を無視した幾何光学MTF図(右図)はコントラスト特性がほぼ100%に近い。ところが波動光学的MTF図(左図)はまったく同じ条件なのに回折現象の影響でコントラスト特性は少し低下している。

F5.6の絞り値の回折現象の影響を表した良い例だと思う。

ただし、F5.6よりもさらに絞り込めば回折現象の悪影響はさらに増すはずだが、絞り込むことで収差が目立たなくなる利点もある。結果的にどれくらいの解像性能(コントラスト特性)になるか知りたいところだが、シグマは絞り込んだときのMTF図を公開していないのでわからない。

なお、最近のデジタル画像処理技術の進歩によって、カメラ内やPCでの処理で回折現象の影響をそこそこ抑え込んで結像性能を向上させている。ニコンやキヤノン、ペンタックスなどなど多くのメーカーのカメラや専用ソフトにそうした機能を持たせている。とはいえ、回折現象の影響を完全になくすことは難しいのが現状である。

収差やフレア・ゴーストのないレンズがいいレンズなのだろうか

収差には「ザイデルの5収差+色収差2種類」があり、それらが単独または複数組み合わさりして解像感やコントラストの低下を招く。画面上の一部分で正しく結像しなくなり、直線が歪んで写ったりする。収差は光学的な要因で起こるもので、レンズの光学設計を工夫したり光学レンズを最適に組み合わせることで、以前に比べれば相当に収差の影響を抑えられるようになってきた。

さらに収差以外にも結像性能を低下させる現象として、偽色やモアレ、フレアやゴースト、回折などなどもある。

と、ここまでに収差や他の現象についてくどくどと重箱の隅をつつくように述べてきた。

では、私たちはどのような点に注意して収差やその他の現象の少ないレンズをどんな基準で選べば良いのか、とか、そうしたレンズをどのように使いこなしたりすればいいのか、と問われると残念ながら(私には)グッドアイディアはない。

かなり消極的な解決案になるが、さまざまな情報を集めてできるだけ収差の少ない目立たないレンズを選ぶようにするか、あるいは、一部の収差は絞り込んでやることである程度は目立たなくできるし、その収差が目立たない撮影シーンや被写体を選ぶということぐらいだろうか。

とはいえ、実際の撮影で収差が決定的なデメリットとなったり、致命的な結果になることはないだろう。

楽天的だと叱られるかもしれないが、見方を変えれば収差もまた「レンズの味」として受け入れることもできなくもない。厳密正確な科学写真ならいざしらず、通常一般の被写体やシーンを撮影するのに完璧無欠な結像性能を備えたレンズである必要はどこまであるのだろうか。

下に示した(図・9)の写真は、クラシックレンズとも言えるほど古いタイプの50mmF1.2レンズを使い開放F1.2で撮影した。

柔らかくほんわりとした描写だが、解像描写力というか結像性能は良いとは言い難い。球面収差も盛大に目立つし周辺光量不足も少なからずある。しかし「レンズの味」は充分にあるように思う。近年の高性能レンズの描写では決して味わうことのできない画像が得られることは確かな事実だ。

よく見聞きすることだが、一部のわずかな収差が目立つことだけを取り上げて「このレンズはだめだ」と一刀両断するのは、あまりにも狭量すぎるのではないだろうか(と私は考える)。ある収差を意図的に残すことで、自然な描写や美しいぼけ味が得られることもある。レンズの評価は立体的、多角的、総合的に見て判断するようにしたいものだ。

収差とその他の現象などについて4回にわたって話を続けてきた。次回からは、また別のテーマで「いいレンズってなんだ?」のシリーズを続けていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?