2人の「傍系」知識人―清水幾太郎と吉本隆明

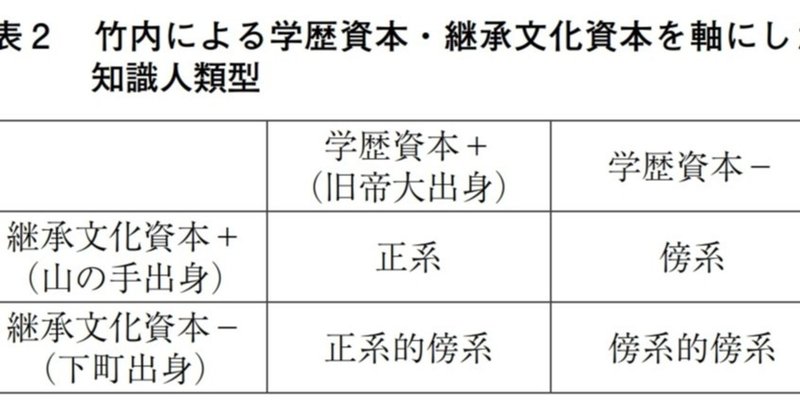

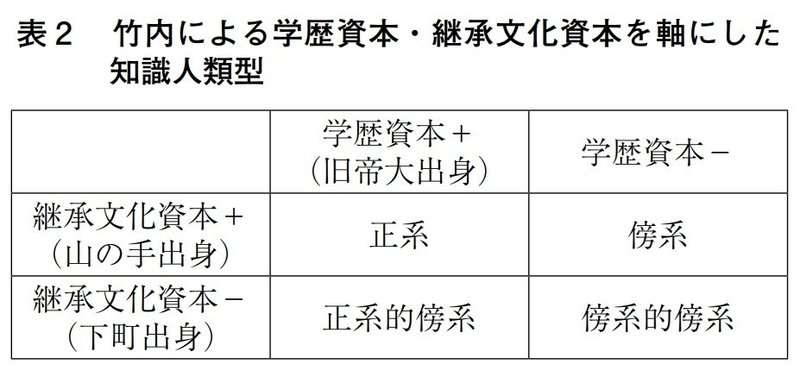

本日は清水幾太郎の命日であるということなので、清水に関連した記事を投稿していきたい。竹内洋によると、学歴と出自で戦後の代表的な言論人である丸山眞男、清水幾太郎、鶴見俊輔、吉本隆明を分けると以下のようになるという。

正系 丸山眞男

正系的傍系 清水幾太郎

傍系 鶴見俊輔

傍系的傍系 吉本隆明

(図は「メディア知識人を典型とする煽動行為者の範囲から見る人間類型 : 承認欲求と界の戦略との関係」松井勇起(『図書館情報メディア研究』16(1)より引用)

彼らは、お互いにときに協力し、ときに批判していたことが知られている。たとえば、鶴見の視点からこの交流をみてみると、丸山とは「思想の科学」を立ち上げ、清水、吉本とは対談を行っている。今度は吉本の視点からこの交流をみてみよう。丸山と吉本はお互いに批判し合っていたことはあまりにも有名である。しかしながら、今回話題にしたいのはあまり語られることのない吉本と清水の交流である。

吉本は、丸山や鶴見へ批判的であった(注1)ことは知られているが、清水に対してどのように評価していたのだろうか?星田宏が編集した『清水幾太郎研究』第1号には、「清水幾太郎=政治との距離」(もとは『語りつぐ戦後史2』思想の科学社 1969年に掲載) という清水と鶴見の対談が載せられているが、この対談の中で以下のように述べられている。

鶴見 あのあと現代思想研究会をつくられるんですね。私は鬱病になって一年半仕事ができずにいて、何もお手伝いできなくて申しわけなかったんですども、それで、その頃に清水さんが考えておられたことはぜんぜん知らないんですが、吉本隆明氏に聞くと、清水さんの気持はよくわかると言うんだ。

清水 あの人はわかってくれるでしょうね。(後略)(筆者が重要であると考える部分を太字にした。)

『清水幾太郎 経験、この人間的なるもの』庄司武史によると、現代思想研究会は清水が1960年に組織したものである。上記の鶴見の発言から、吉本が清水に対して少なくとも一時期共感を持っていたことが分かる。

たとえば、『吉本隆明全集』第9巻(晶文社)に収録されている「情況とはなにか」という文章の中の「革命的空語の変質」では以下のように述べられている。

わたしは、梅本克己・佐藤昇・丸山眞男の座談を編んだ『現代日本の革新思想』のなかで、棄教派と指名手配されている清水幾太郎でさえ、すくなくとも安保闘争後の思想的な営為とジャーナリズムにおける態度において、梅本や佐藤や丸山よりも立派なものだとおもっている。政治思想を、反射運動の反覆の次元に限定するものでないかぎり、いつの間にかなしくずしに転向しながら、反射現象の次元で一貫性の見せかけをもつものよりも、苦しい思想的な営為のうえに棄教したもののほうがはるかに豊富な思想の栄養をあたえるものであることは明白だからである。(中略)もともとジャーナリズムの世界がすべての仕事場であった清水幾太郎が、ジャーナリズムの世界からはじき出されるくらいは覚悟のうえで、文化人としてただひとり全学連主流派に同伴し、かれらとともに敗北の傷手を負い、安保後、ローザやトロツキーの思想をとりあげ、ロストウの経済発展の段階説を傾聴すべき説だと考えたということが、どうして嘲笑されねばならないのだ。(中略)

わたしは安保闘争中しばしば清水幾太郎を真近かで目撃した。清水さんはよく勤めているな、というのがその時のわたしの感想であった。かれがすくなくともジャーナリズムの世界からはじきだされることを覚悟のうえであの集中的なジャーナリズムの非難の包囲のなかでとびまわっていることは、その姿から感得することができた。(後略)(筆者が重要であると考える部分を太字にした。)

上記引用文中の座談を吉本がやり玉にあげた理由はいくつかあるが、簡単にまとめると、以下のようになるだろう。

①座談の参加者がジャーナリズムの世界を追い出されるかもしれない危険をおかさなかったにも関わらず、清水幾太郎を批判したこと。

②安保闘争に敗北したという体験を自らの中で受け止めず深化もしなかったこと。

③座談の中で語られていることが現実を無視した空論であること。また、座談の参加者は自分が決して傷つかない安全圏におり、人々から遊離していること。

吉本の清水の評価と関係があるのは①、②である。吉本もこの時期安保闘争に敗北したという経験を考え、自らの思索を深めようとしていた。この経験が、いかなるものからの「自立」をかかげる雑誌『試行』の創刊、『言語にとって美とは何か』、『共同幻想論』など今でも読まれている仕事につながっている。この2点を実践しようとしていた清水に吉本は共感を持っていたのだろう。

上記にも引用した『清水幾太郎 経験、この人間的なるもの』庄司武史によると、清水が組織した現代思想研究会には以下の4点の方針があったという

①安保闘争における共産党指導部の誤謬を明らかにする。

②全学連を正当に評価する。

③労働者階級の無活動という事実を考える。

④一切の権威主義と神話とを排して、思想的次元へ批判を進める。

簡単に言うと、組織の目標は「安保闘争の敗北の総括を行う」ということになると考える。これはまさに吉本の考えていたことと非常に近い。「情況とはなにか」の中の「知識人・大衆・家」によると、吉本はこの現代思想研究会に依頼されて報告したことがあるようだ。このことからも、吉本と清水はこの時期同様の考えを共有していたことが伺える。

清水はどちらかというとリベラル側であったが、1970年代半ば以降に保守側へ「転向」したため、その評価は難しい。「転向」に関して、誰よりも厳しくみていた吉本は、後年の清水のことをどのように評価していたのだろうか?今回私が調べられた範囲では、後年の清水に対する吉本の評価に関して直接は確認できなかった。しかしながら、この論文によると、清水の死後講談社より刊行がはじまった『清水幾太郎著作集』全19巻のパンフレットに吉本が推薦文を寄せているという。このことから清水のことを後年まで評価していたのではないだろうかということが推測できる。ぜひこの文章を読んでみたいものだ。

(注1)吉本隆明の鶴見俊輔の評価は一概に批判一辺倒であるとは言えない。批判する一方で評価している部分もあったという方が適当である。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。