考古学研究者・大場磐雄が発行していた謎の民俗研究誌『土の香』―正体不明雑誌の存在を実証する

先日更新した以下の記事で『変態崇拝史』斎藤昌三(文藝資料研究会、1927年)に引用されている『土の香』が加賀紫水の編集していた『土の香』ではなく別の雑誌であり、この雑誌は『民俗学』赤松啓介(三笠書房、1938年)が言及している「「土の香」(横浜)」ではないかということを推測した。

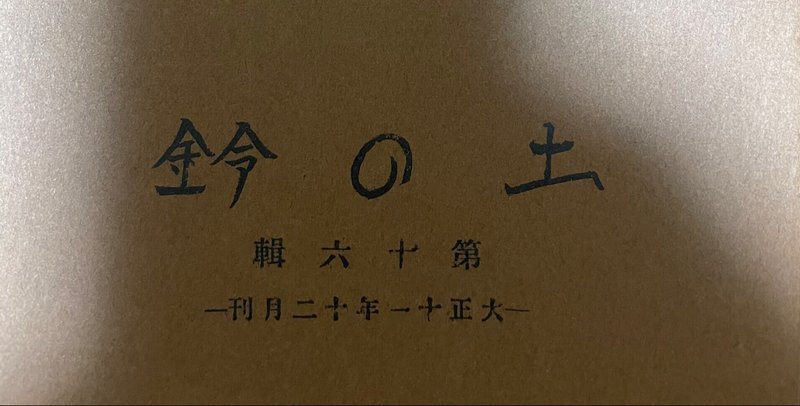

上記の記事を更新した後に戦前の民俗学関連の雑誌には、以下に紹介したように寄贈雑誌・図書一覧が設けられていることが多いので、もしかしたら同時期に発行されていた民俗学関連の雑誌に斎藤が引用した「土の香」のことが載っているかもしれないと考えて、1920年から1923年に本山桂川によって発行されていた『土の鈴』(注1)を確認してみた。

復刻版『土の鈴』(村田書店、1979年)を確認すると、何とびっくり!記載されていた。

『土の鈴』には恵贈された雑誌、図書、品物を紹介する欄があるが、第十六編(1922年12月)のこの欄に「「土の香」一、二 横浜 谷川磐雄」と記載があり、この「土の香」は横浜で考古学研究者・谷川磐雄(後に大場磐雄)によって発行されていたことが分かる。赤松の『民俗学』の「「土の香」(横浜)」という記述と発行場所が一致するため、赤松の言及していた雑誌は谷川のものであろう。また、冒頭の記事で紹介したように、斎藤は谷川の調査を「土の香」からとして引用しているが、「土の香」が谷川が発行していたことを考慮すると、斎藤が引用した雑誌も谷川の「土の香」であろう。

他の『土の鈴』の恵贈品の欄を確認してみると、第十七編(1923年2月)に「土の香」三、第十八編(1923年4月)に「土の香」特別号、第十九編(1923年6月)に「土の香」五が恵贈品として紹介されている。以上から谷川の「土の香」は1922年12月以前に創刊されたことが分かるが、5号以降はどれくらい継続したかは分からない。なお、『土の鈴』は第十九編を最後に休刊(注2)となっており、『土の鈴』からは谷川の「土の香」のその後を追うことができない。谷川の日記と言える『楽石雑筆』が翻刻されて『大場磐雄著作集』6から8巻に収録されているので、こちらに何か手がかりがあるかもしれない。

谷川は後に本山の企画した閑話叢書の1冊として『民俗叢話』(坂本書店、1926年)を出版しているが、この本の注釈にも「土の香」三号が登場する。(P151)谷川は「土の香」を本山に送っていたため交流があったと言えるが、この交流があったため本山は谷川に『民俗叢書』の執筆を依頼したのだろう。

(注1)本山の編集していた『土の鈴』に関しては、以下の記事を参照。

(注2)『土の鈴』の終刊の経緯に関しては、以下の論文を参照。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。