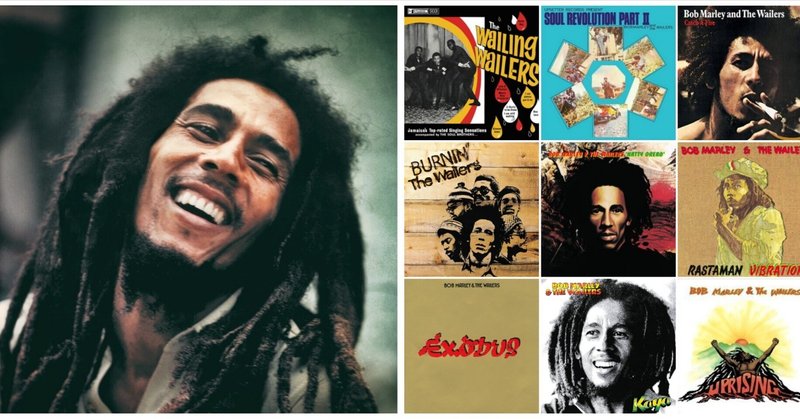

全オリジナル・アルバム FromワーストToベスト(第47回)ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ. 13~1位

どうも。

今日は2ヶ月ぶりなのかな。FromワーストToベスト、行きましょう。

今回のお題はこれです!

はい。伝記映画公開中ですね。ボブ・マーリー。彼がザ・ウェイラーズと残した13枚のアルバムをワーストからベストで選んでみました。

映画の方は辛口でレビューしてしまったんですけど、こちらの方はそんなことないと思います。本当にレジェンダリーな存在なのでね。

では、早速行きましょう。

13.Confrontation (1983 UK#5 US#55)

13位、ワーストは「Confrontation」。1983年、彼の没後2年目のタイミングで出された遺作ですね。これは「遺作あるある」というか、やはり本人の意思で作ったものではなく、いろんな時期の余った曲の中からかき集めて制作したものだから、矢張り聴いていて、どうしても焦点のブレを感じるんですよね。聴いてて芯がないというか。しかも晩年の、彼があまり調子良くない時期の未発表トラックなだけに、もう一つさえがないんですよね。中には、現在も有名な「Buffalo Soldier」みたいな曲もありはするんですけどね。

12.The Best Of The Wailers (1971)

ワースト2の12位は「The Best Of The Wailers」。これは何かというと、彼らの場合、1973年にアイランド・レコーズと契約して国際デビューを果たすわけなんですけど、その前にジャマイカ・ローカルで4枚のアルバムを出してるんですね。その、リリース順で言うところの4枚目にあたるのがこのアルバムです。1971年の発表となっていますが、レコーディングされたのは1970年の初頭なので、その後の2枚より制作の順番は先です。これはジャマイカの初期レゲエの有名なプロデューサー、コクソン・ドットとレコーディングしたものです。ちょうどレゲエというのが1969年に原型が出来始めて、その時の勢いでレコーディングしたんだと思うんですけど、まだ形が出来上がってないというか。なお、マーリー以外にも、このアルバムではピーター・トッシュの曲が3曲聞けたりもしますが、インパクトは足らないかな。

11.Soul Rebel(1970)

11位は「Soul Rebel」。これは出てなかった初期4枚のアルバムにおいて、順番的には2番目、70年代に入って最初に出た作品です。これと、その次のアルバムはレゲエ界の、とりわけダブの名プロデューサー、リー・スクラッチ・ペリーの手掛けた作品です。ペリーもレゲエ界の紛れもない実力者なので、レゲエ・ファン目線ではかなりの作品のはずです。ただ、これ、残った録音のマスターの状態が悪かったからなのか、少なくとも僕が聞いたヴァージョンは音質が悪く、内容的にもそこまで特殊なことがやれてない感じですね。この中に、国際デビュー盤にも入っていたピーター・トッシュの「400 Years」も入っていたりもします。

10.Survival (1979 UK#20 US#70

10位は「Survival」。1979年のアルバムです。この頃、マーリーといえば、黒人への人種差別だけではなく、世界中に広がっている社会問題に対しての反抗的かつ平和を求めるオピニオン・リーダーみたいになっていました。このタイミングで出された本作は、テーマを、自分たち黒人にとっての遠い祖先であるアフリカ。そこでの人々の戦いを描いたものです。とりわけ「Zimbabwe」にも見られるように、アフリカ大陸南部の小国ジンバブエの独立や参政権を求めての戦いを歌にし、他の曲でもアフリカの諸国が主権を

得られるよう団結しようと呼びかける一作です。ただ、そういうメッセージのアルバムにしてはちょっとサウンドが穏やかすぎて力強さに欠けるんですよね。それがなんかすごく不自然というか。それを狙ったフシも感じられはするんですけど、なんかあまり効いていないというか。出だしの「So Much Trouble In The World」の時点ではかなり期待させるんですけど、その後が続かない感じですね。

」

9.The Wailing Wailers (1965)

9位はキャリアのデビュー作ですね。「Wailing Wailers」。このころはバンド編成ではなく、ボブ・マーリー、ピーター・トッシュ、バニー・リヴィングストン(ウェイラー)による3人編成ですね。彼らはもともと、かのカーティス・メイフィールド率いたシカゴのソウル・グループ、インプレッションズに強い影響を受けてます。このころはまだレゲエは存在せず、スカをやってますね。しかもソウル・ミュージックにしっかり軸足を置いた感じで。レゲエを期待する向きからしたら、「まだ、何もできてないじゃないか」と思われるかもしれませんが、彼らが元はどういう感じで、のちの形がどういう風に生成されていったかの痕跡を見る作業というのはすごく大事だと思ってます。あのトム・ジョーンズが歌って有名になったバカラックの「何か良いことないかい子猫ちゃん」のカバーなんてやってたりするのはすごく面白くて。あと、彼らの記念すべき初のヒット曲の「Shimmer Down」、そしてインプレッションズの直の影響を受けた彼ら最大のメッセージ・ソング「One Love」がこの時点で存在していることを知る上でも大事です。

8.Kaya (1978 UK#4 US#50)

8位は「Kaya」。これは1978年、イギリスのチャートの最高位的にはこれが最も最上位、4位まで上がるヒットとなったアルバムです。マーリーはキャリアの終わりの方は極めて穏やかなサウンドが持ち味となってきますが、その傾向が顕著になり始めるのがこのアルバムですね。このアルバムからは、そんな彼のラヴ・ソングの代表の一つ、全英トップ10曲でもあります「Is This Love」が代表曲になっています。あと、実はこのアルバム、3曲は1971年の時点でジャマイカでは発表されていた曲のリメイクでもあるんですよね。先ほど「One Love」でその話しましたけど、マーリーにはこの古い自作曲の再生、すごく特徴的でもあります。ただ、そのリメイク意識が強すぎるせいなのか、あるいはこの当時のテクノロジーの進化によるものなのか、このアルバム、テクノロジーによる、やや行き過ぎたアレンジも目立つんですよね。僕が聞いて感じる違和感はそこのような気もしています。

7.Soul Revolution Part 2 (1970)

7位は「Soul Revolution Part 2」。このアルバムは、マーリーがアイランドに所属する前にジャマイカで出した4枚のアルバムの中の、出た順番で言うと3番目のアルバム、レコーディング時期だと、アイランド直前ということになります。11位の「Soul Rebel」に続いてリー・スクラッチ・ペリーが手掛けたアルバムでもあります。もう、この時期になると、サウンドもおなじみのスタイルにグッと近づいてくるし、バンド・メンバーの名前でもベースにアストン、ドラムにカールトンのバレット兄弟がバックに着くようになります。あと楽曲的にも「Kaya」「Sun Is Shining」、そしてのちに「Satisfy My Soul」と曲名を変えることになる「Dont Rock My Boat」の3曲が、先ほど挙げたアルバム「Kaya」に新ヴァージョンで再録されることになります。ただ、「Kaya」のヴァージョンが今ひとつなこともあり、こちらの方に軍配をあげさせていただきました。

6.Rastaman Vibration (1976 UK#15 US#8)

6位は「Rastaman Vibration」。マーリーの存在を世界に知らしめ始めた頃の作品ですね。ちょうどこの前年に彼の存在を一躍有名にしたかの伝説のライブ盤「Live!」、僕もあのアルバムがマーリーへの入り口だった、あれは本当にレゲエのイメージを根本的に変える熱いロックなアルバムでしたけど、あのアルバムの好印象をそのままこのアルバムのセールスにつなげた感じですね。とりわけアメリカではキャリアのピークとなるトップ10入り、8位を記録しています。ただ、そこまでヒットしたアルバムの割に今日の評価が高くないんですよね。実際の話、ここからは彼の代表曲がなく、かの、イギリスのチャートに1000週以上入っている大定番ベスト盤「Legend」にも収録された曲がないですからね。これ、ある意味仕方なくて、マーリーの書いた曲が1曲しかない。書いたのは「No Woman No Cry」の作者でもありますヴィンセント・フォード、マーリーの妻リタ、そしてバレット兄弟。ただ、そうしたアルバムではありますが、ライブ盤でも顕にしなりました、この当時のバンドのパフォーマンス能力の高さがその楽曲の事情を補って余りあるのも本作の特徴でもあります。

5.Uprising (1980 UK#6 US#45)

5位は「Uprising」。マーリーの生前に発表された最後のアルバムですね。亡くなったのは81年5月11日。このアルバムの発表が前年の6月です。このアルバムも、その少し前から続いている穏やかな路線の中の一つなんですけど、その生かし方が一番うまいアルバムです。アコースティックに、すごくレイドバックしたゆったりとした感じで、アコースティックなグルーヴがあるんですよね。目指したい方向性に近づいて行っていたのかもしれません。このアルバムを有名にしているのはシングルヒットもしました「Could You Be Loved」、そして、彼の結果的に辞世の句となりました、平和と自由の象徴とも言えるアコースティック・バラードの「Redemption Song」。これに尽きますね。ちょうどこの2曲がアルバムの8曲めとラスト(10曲目)なので、そこしか聞かれない傾向もあるんですけどね。ちなみにマーリー、この後に入院したとこではなくて、77年に診断された足のつま先の指に出来た悪性腫瘍をアメリカで手術しようと飛行機に乗っていたら、そのフライトで足の状態が悪化して、それが急死につながったようですね。

4.Catch A Fire (1973 US#171)

4位は「Catch A Fire」。記念すべきアイランドからの国際デビュー・アルバムですね。このアルバムを機にアイランドもマーリーのレーベルとして有名になり、それは80年代にU2を抱えるまでそのイメージを持つことにもなります。このアルバムはもう、出てきた時のインパクトがすごいですね。なにせジャケ写が「文句あっか!」とでも言いたげにマリファナ吸ってるどアップの写真に、曲聴き始めたら、ジャマイカでの貧しい人に辛い現実を歌った「Concrete Jungle」に奴隷制に反抗する「Slave Driver」、奴隷制の頃からの400年に及白人の帝国主義を批判したピーター・トッシュ作の「400 Years」でしょ。これだけでレベル・ミュージックの要素満載なんですよ。あと「Stir It Up」をあえてダブ・ヴァージョンにしたのもレゲエの何たるやを世界に知らしめて効果的だったと思います。ジャマイカ・ヴァージョンはダブじゃないんで。これだけの曲が集まって名盤選にも選ばれる名作なのに4位なのは、上の3枚がただ偉大なだけで、他意はありません。

3.Natty Dread (1974 UK#43 US#92)

3位は「Natty Dread」。アイランドに所属してから3枚目のアルバムになります。イギリスでヒットし始めるのがこのアルバムになったのを始め、チャート・アクションが急激に良くなっているのは、このアルバムの出るひと月前の1974年9月にエリック・クラプトンが、この前作に収録されてる「I Shot The Sheriff」をカバーして全米ナンバーワンのヒットにさせたことが極めて大きかったのです。その追い風は間違いなく受けてますね。このアルバムはキャリア最初からの付き合いだったピーター・トッシュ、バニー・ウェイラーの脱退という逆境の中で制作されています。ただ、そのハンディがありながらもバレット兄弟のリズムと、そして妻リタ・マーリー、マーシャ・グリフィス、ジュディ・モワットの女性ヴォーカル3人組のアイ・スリーを主体にしてライブ体制をしっかり組み直したことが功を奏しました。あと、「Lively Up Yourself」「Them Belly Full」「Revolution」と挑発的なメッセージ・ソングを並べる一方で、彼の持ち味となっていく「No Woman No Cry」「Bend Down Low」といった優しいバラードと、バランスも良くなっていきます。

2.Burning (1973 US#151)

そして2位に「Burning」。アイランドからのセカンド・アルバムですね。前は「Catch A Fire」を代表作にされがちでしたが、最近はこちらの方が評価逆転傾向がありました。僕も今回改めて聞いてみて、その方がいいかなと思ったのでこの順位になりました。これ、前作に続いて、人種差別の怒りはマックスなんですよね。「Get Up Stand Up」「Burnin And Lootin」、「Soul Revolution Part 2」の曲の再録でもあります「Duppy Conqueror」、そしてクラプトンのカバーで有名になった「I Shot The Sheriff」と、レベル・ソングだらけなんですけど、そこに加えて本作はとにかくバンド・アンサンブルのアレンジの妙と力強さが歴代でもナンバーワンなんですよね。バレット兄弟を軸にしたリズム隊、そして、来るべき脱退を前にしたトッシュとバニーの最後の意地。これらが絶妙なケミストリーを起こしています。メッセージ性の割にどこかドライな感じもあった前作にあまり感じられない泥臭さみたいなものがここには感じられるんですよね。かなりエモーショナルな作品だと今にして思いますね。

1.Exodus (1977 UK#8 US#20)

そして1位は、やはりというか、これですね。1977年発表の「Exodus」。最新の伝記映画のテーマにもなっていたアルバムです。チャートの最高位だけだと分かりにくいんですけど、このアルバムが彼らをより多くの国で売れるようになったきっかけのアルバムなんですよね。フランスとかドイツ、北欧でも売れるようになり、英語圏だけの人気にとどまらない国際的なポジションをつかんだのがこのアルバムです。

また、そうしたセールス面のことだけでなく、あらゆる点でバランスが最高潮でもあったんですよね。ギターにはジュニア・マーヴィンがギターに加わったことでライブが強化され、ソウル色、ファンク色的なパフォーマンスが強くなります。7分40秒と長尺となったタイトル曲にそれが顕著ですね。パンク/ニュー・ウェイヴの時代にレゲエやファンクのパフォーマンスってかなり強い影響を与えてるんですけど、ここでの「Exodus」ってトーキング・ヘッズとかじゃがたらへのリンク、感じますもの。それは「Jammin」でもそうですね。

あとやはり、この前年の襲撃事件を契機にマーリー自身の表現が「反抗の闘志」から「One Love」に象徴されるとおりの包括的な愛の表現へと変わっているのがすごく大きいですね。「Three Little Birds」でも同様に「すべてはうまく収まるさ」という、共通したオプティミズムが感じられます。ラブ・ソングでも傑作多くて「Turn Your Love Down Low」、そしてレゲエの曲調からも踏み出した名曲「Waiting In Vain」なども光ってます。

やはり総合力でこれになるんだろうとは思いますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?