ガザ情勢で分断される国際社会

10月7日から続くガザ情勢への対応をめぐっては、ハマースによるテロ行為を強く非難することでイスラエルへの擁護姿勢を示す欧米諸国に対し、アラブ・イスラーム諸国はイスラエルによるパレスチナへの抑圧こそが問題の根源であると主張しており、大きな分断が顕在化しつつある。もっとも、欧米諸国、あるいはアラブ・イスラーム諸国も一枚岩とは言い難く、各国とも現地情勢の趨勢を注視しながら、自国の対応を探っている状況だ。

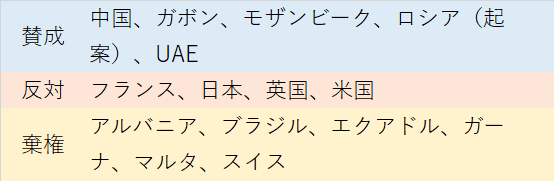

イスラエルをもっとも強く擁護しているのは米国であり、10月18日には国連安全保障理事会にて、ブラジルが起案したガザでの戦闘停止を求める決議案に拒否権を行使した。同決議案に反対したのは米国のみであり、ロシア、英国が棄権した他は、フランスや中国、日本を含む12カ国が賛成に票を投じている(下表参照)。米国は決議案にイスラエルの自衛権について言及されていないことから反対票を投じたと説明しているが、ガザ情勢について共同声明(10月9日、10月22日)を発信してきた英国やフランスとも立場を異にしていることは、留意しておくべきだろう。

同日にロシアが起案した決議案も採決にかけられているが、こちらはハマースへの非難が決議案に含まれていないことから5カ国しか賛成が集まらず、否決されている。ロシアは同様の決議案を16日にも提出しているが、このときの投票結果も全く同じであった。

ガザの人道危機が深刻化していく中、国際社会が一致した対応を取れていないこと、特に米国の過度なイスラエル擁護の姿勢を批判する声は高まっている。米国はイスラエルに対し、人道支援物資のガザへの搬入や、地上戦開始の延期、国際人道法の遵守等の圧力をかけているとされるが、同時に国内政治的にはイスラエル支持を表明せざるを得ない状況であるため、国連安保理決議での拒否権行使を始めとする米国の対応に非難が集まっている。

米国としても事態の収束のためには地域諸国との連携を必要としている。バイデン大統領は10月17日にイスラエルを訪問してイスラエルとの連帯を表明したが、翌18日にはヨルダンを訪問し、ヨルダンのアブドゥッラー国王、エジプトのシーシー大統領、パレスチナのアッバース大統領との四者会談を実施し、ガザへの人道支援について協議する予定であった。しかし、17日夜にガザ地区のアル=アハリー病院で爆発が起き、多数の死傷者が出たことを受け、ヨルダンは会談の開催を中止した。バイデン大統領が中東入りする前にブリンケン国務長官が10月11日から17日までおよそ一週間をかけてイスラエル、ヨルダン、カタール、バーレーン、サウジアラビア、UAE、エジプトを歴訪して事前調整をしてきたにも関わらず、米国が人道問題ではアラブ諸国と連携している姿勢を示す機会が失われたことは、米国の外交イメージにとって大きな損失であった。

国際社会の分断を埋める試みとしては、10月21日にエジプトで開催されたカイロ平和サミットが、一つの出発点であろう。30カ国と4組織が集まった同サミットでは、公開の場で各国・各組織の代表がそれぞれの立場を表明するだけに終わり、共同声明も出されなかった。

しかし、エジプトやヨルダン、パレスチナ、イラク、UAE、カタール、バーレーンといった地域諸国の首脳に加え、イタリア、スペイン、ギリシャといった欧米諸国の首脳、国連事務総長や欧州理事会議長、そして外相レベルでサウジ、トルコ、ブラジル、フランス、ドイツ、カナダ、英国、日本等が一堂に会したことは、それだけで一つの成果と言える(参加国の参加レベルは下表参照)。ロシア、中国、米国は参加レベルが低かったものの、会合を欠席しなかったことは肯定的に評価して良い。なお、ハマースは声明にてサミットを関心持ってフォローしているとの声明を出している。

国際社会に求められていることは一致できる点を模索して問題解決に向けて一歩でも前進していくことであり、分断を埋めるべく直接的な対話の機会を設け続けることが肝要だろう。

注: 各項目内の順番は会議での演説順。但し、UAE、カタール、コモロ

連合、ロシア、中国、米国の代表は会議内で演説をしていない。

注: 会合に遅れたサウジ、カナダ、イラクの代表は写っていない。

出所: UAE国営通信

ガザ情勢については右ご参照→「激化するガザ情勢」2023年10月15日

周辺情勢については前記事ご参照→「戦線の拡大が懸念されるガザ情勢」2023年10月19日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?