改善の連鎖を起こすために、誰にとってもいい方法を考えよう

「作業時間が30分から5分になっても、新しいやり方を負担に感じる心理」の続きです。

せっかく改善しようとしても周りの協力が得られないならどうするか、という話です。

簡単に前回の話をまとめますと、「人間は、使うのが大変だと思ったものは使わない。たとえ、実際には今まで使っていたものよりも簡単で時間もかからないとしても、新しいものは大変だと感じてしまう」という話でした。

でも、もっといいやり方があるのにやらないのはもったいない話です。

じゃあどうしようというのを、今回は考えてみます。

具体例としては、前回の資金管理表の話よりも、以前に書いた「FAXが届いたらお電話ください」の例の方が、外部のお客様も絡んでわかりやすいように思うので、そちらを使うことにします。

業務改善は誰にとって価値があるのか

もちろん、一番利益を得る人は、経営者です。

それはそうですよね。仕事にかかる時間が短縮されてクオリティが上がれば、経営者にとってはいいことしかありません。ただ、この一番のステークホルダーは、一番、業務改善の可能性に気付くのが遅い人でもあります。ステークホルダーの中では、一番、現場から離れていますから。

次は、FAXの例でいくと「お客様」です。

FAXを受け取った後で電話をする手間と時間を省けます。

その次が、現場で対応する人です。

本来は、自分の仕事を中断されるマイナスと、純粋に無駄な電話に対応する時間が減ります。ただし、本当は必要の無い残業で残業代を稼いでいる人にとっては、これは逆に不利益です。せっかくの「割増賃金がもらえる時間」、もっとストレートに言えば「そこにいるだけでもらえるお金」が減ってしまうからです。

利益を受ける人がどう動くか

ただでさえ変化を受け入れるのは面倒だし、潜在的な恐怖もあるのに、さらに収入まで減るのだとしたら、業務改善なんてしたいわけがありません。

変化におびえる心をなだめて、新しい方法を採用して効率を上げても、その結果が正当に評価されないとしたら? 残業時間が減るだけで、査定が上がることも無かったら? さらには、「残業時間減ったから、部署の人数減らすね」なんて結果になったら?

あえて改善に挑む人の方がおかしいです。と、普通は考えると思います。

だから、自分のためにならないのだったら、無理に意識を高くして頑張る必要はありません。実際に、そういう人の方が保守的な組織では長持ちしています。

ここで最大のステークホルダーである経営者の立場で考えると、効率を上げたら評価が上がる仕組みをしっかり作らないと、結果としてマイナスになります。

非効率的な仕事を今まで通りやっていても、効率的なやり方を編み出すために努力しても無駄なのだったら、誰もそんなことはしません。

しかも、評価は同じどころか、効率を上げたら逆に個々人の仕事を増やされるなんてことになったら、普通の人はできるだけ長い時間をかけて、今まで通りの非効率的なやり方で、丁寧な仕事をします。

丁寧な仕事をしてしまうんです。FAXを受け取ったら電話をしてしまうし、誰も意味がわからない資料もずっと作っているからと作り続けてしまうし、チェックリストを大量生産してしまうんです。

とすれば、業務改善を推進するかどうかは、経営者が自分の組織をどうしたいのかに基づいて考えるべきことですよね。個々の労働者が責めを負うことではないと私は思います。

ですが、最終的にダメージを受けるのは、業務改善を拒んだ労働者かもしれないことは、失念してはいけません。

経営者が変えようと思ったら、「人」を代える

経営者がその業務の改善効果に気付いていないなら、そっと今まで通りの仕事をしていけばいいわけですが、気付かれてしまったらそうはいきません。

改善方法がわかっていて、なおかつ改善の効果が(特に費用対効果が)高いとしたら、それを実行しない労働者は、経営者にとっては穀潰しです。言い換えると、無駄飯食いです。厳しい現実です。

経営者から見ると、そういう無駄飯食いに限って、出来ない言い訳をグズグズと続けて、説得のための時間を使わせて、無駄の二乗三乗という感じです。しかも、説得に時間を使っても、説得できるかどうかはわからないのです。こうなると、変化を拒む人を時間をかけて説得することは、無駄なコストになる可能性が高いと思われるでしょう。

とすると、手っ取り早くてコストがかからないのは、人を変えるより「代える」ことになります。

改善による費用対効果があることが確認出来て、それを阻んでいる人間が誰かわかったら、その人を別の人に代えればいいわけです。

新しく着任した人間は、古いやり方を知りませんから、当然、変化に対する恐怖も感じません。その人は新しいやり方しか知らないので変化も何もないからです。

こうすれば改善に対する評価をしなくても改善の果実だけ得られる、と考える経営者がいるのは理解できます。

でもちょっとまってください。改善に対する査定を上げなくてすんでも、ベテランを代えたら別の部分で一時的にコストが上がる可能性が大きいです。それでは誰も得をしませんよね?

正のスパイラルを作るために

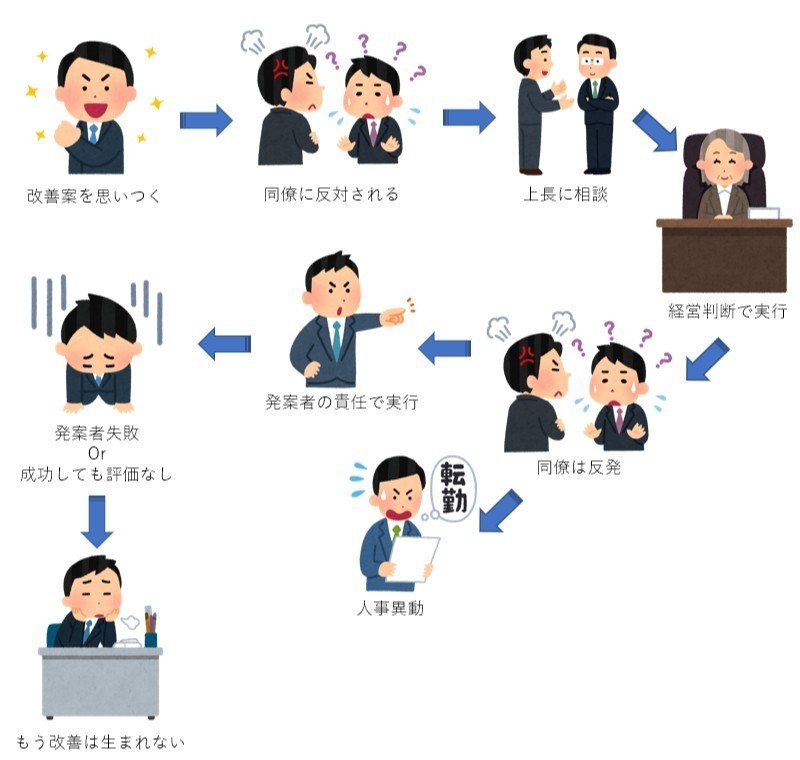

改善を昇給や昇格で評価すること無しに、拒む人間は去らせるという形で改善の成果を得ようとすると、負のスパイラルに陥ってしまいます。

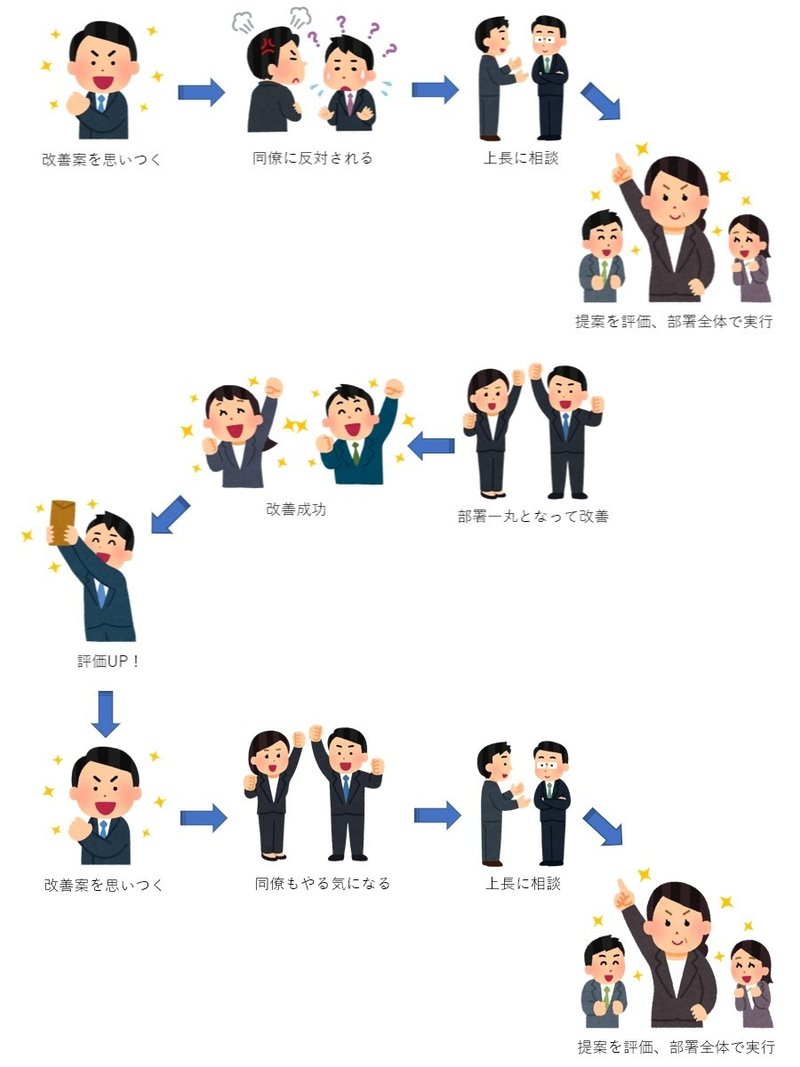

それよりも、こうなった方がいいですよね。

なかなかこうは行かないとは思いますが、でも、うまく出来ている組織もたくさんありますから、やってやれないことはないはずです。

少しずつの改善でも生産性は上がっていくのですから、この社会の未来のためにも頑張っていきたいと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?