「本を雑に読む」という勇気 【読んでいない本について堂々と語る方法】

こんにちは。哲学チャンネルです。

先日【読んでいない本について堂々と語る方法】を読んだのですが、これがなかなかに素晴らしい内容でした。

今回は、その本を切り口に『本を雑に読むという勇気』について考えてみたいと思います。

この記事をご覧いただく方はその性質上、比較的本を好んでいる方が多いと思われます。普段の読書ライフにおいて、何かしらの参考になると幸いです。

それでは本編にまいります。

☆お知らせ☆

YouTubeで哲学の解説などをしています。

よろしければご視聴ください。

サブチャンネルでは本の紹介などもしています。

こちらもよろしければ。

Twitterもやってます。

これめちゃくちゃオススメ。 pic.twitter.com/c7LY3qRV6x

— 哲学チャンネル (@tetsugaku_ch) September 17, 2022

読みたい本などの支援をいただけると助かります。

まず簡単に【読んでいない本について堂々と語る方法】を紹介します。

著者はピエール・バイヤール。

パリ第8大学の教授であり文学の専門家でもある彼は「文学を精神医学に応用する」という『応用文学』なるものを提唱しているみたいです。

『応用文学』については何も知りません。申し訳ない。

彼の著作といえば(【読んでいない本について堂々と語る方法】がベストセラーになったことによって、これが彼の代表作になったわけだが)【アクロイドを殺したのはだれか】【シャーロック・ホームズの誤謬】などが挙げられます。

これらの作品では(前者はアガサ・クリスティの【アクロイド殺し】を、後者はコナンドイルの【バスカヴィル家の犬】を)有名な推理小説の穴を探して、本編とは全く違う推理のもと、真犯人を勝手に突き止めるという試みがなされています。この辺りのアプローチも【読んでいない本について堂々と語る方法】で提示される読書論と繋がってくるのですが、両著とも非常に面白いのでとてもオススメです。

そんな彼が書いた【読んでいない本について堂々と語る方法】

まず彼は冒頭に「私は大して本を読まない」と宣言します。

文学の専門家である彼がそう宣言することは、普通に考えるとあり得ないことであり、常識に照らし合わせるととても不名誉なことのように思えます。

しかし、彼は著作全編を通じて『本を読まない』ことを擁護し続けます。

つまり、本を読まなくても良いのだから、本を読んでいないと宣言することは特に恥ずかしいことではない、というのですね。

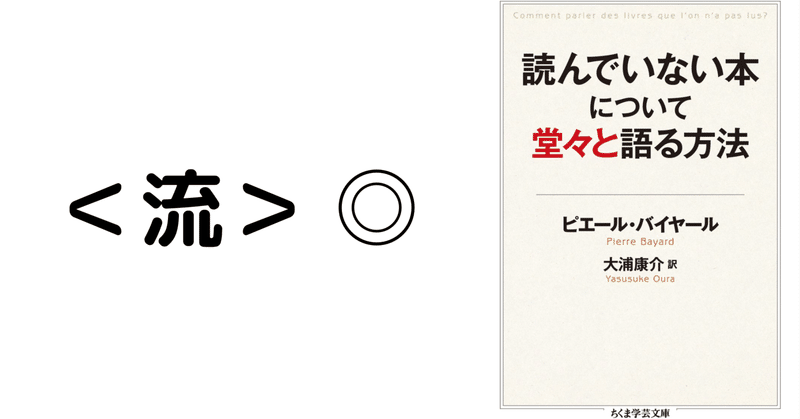

その証拠に、彼は本編で引用する様々な本について、本書独特の記号を用います。

<未>は「全く読んだことがない本」

<聞>は「人から聞いたことがある本」

<流>は「ざっと読んだことがある本」

<忘>は「読んだことはあるが忘れてしまった本」

面白いのは、本書で引用される全ての本は上記どれかにカテゴライズされることです。ですから「完璧に読み込んだ本」という扱いがどこにもない。

また、上記の括りとは別に、作品の評価についても引用ごとに提示されます。

◎(とても良いと思った)

◯(良いと思った)

×(ダメだと思った)

××(全然ダメだと思った)

普通に考えて、読んだことがない本をこうやって評価するのはいかがなものか?もっといえば、また聞きした本の内容を引用するのはいかがなものか?そう感じてしまう方も多いのではないでしょうか?

【読んでいない本について堂々と語る方法】では、そのような固定観念を壊す試みがなされます。

バイヤールはまずはじめに、本にまつわる3つの固定観念を提示します。

①読書義務→本を読むのは偉い。本をたくさん読んだ人こそ教養人である。本を読まなければならない。本を読まないのは悪だ。

②通読義務→本を読み出したら最後までしっかり読まなくてはならない。通読していない本を「読んだ」と表現してはならない。本は通読することではじめて価値を発揮する。

③読まざるもの語るべからず→その本を読んでいない人には、その本を語る資格がない。本について語るならば、その本を通読しているべきである。

彼はこの3つの固定観念は、すべて嘘だと主張します。

そして、実例や参考図書を上げながら、その論を補強していくのが、【読んでいない本について堂々と語る方法】の構成です。

細かい具体例についてはここでは触れません。

ご興味があればぜひ読んでみてください。

彼の主張の要点を三つほど挙げると、まず一つ目は「本を読んだという観念」についてです。

「本を読んだ」とはどういうことでしょうか?

一口に「本を読んだ」といっても、その状態には様々なパターンがあるはずです。

何度も何度も読み込んで、文章を暗記するほど読んだ。

一度通読した

途中飛ばしたけど一応全部読んだ

読んだ気がするけど内容を忘れてしまった

序章だけ読んで放置した

このように「本を読んだ」という観念にはグラデーションがあります。

バイヤールは、このグラデーションが「本を読んでいない」という観念まで地続きで続いているようなイメージを提示します。

何度も何度も読み込んで、文章を暗記するほど読んだ。

一度通読した

途中飛ばしたけど一応全部読んだ

読んだ気がするけど内容を忘れてしまった

序章だけ読んで放置した

買ったは良いけど放置した

気になったけど買わなかった

気になったからネットで調べた

内容を友人に聞いた

この作者の他の作品を読んでいるから大体内容がわかるため放置

知りもしないし興味もない

このように「本を読んだー本を読んでいない」には無数のグラデーションがあり、それを考えると明確に「本を読んだ」ということが何を指すのかが非常に曖昧なことがわかります。

バイヤールがそう言っている訳ではないのですが、ニュアンスを汲み取ると「物理的に本を読んでいなくても、その本に何かしらの方法で触れたのであれば、それは『本を読んだ』と変わらない」みたいなことを言っているのです。

だから一般的な「本を読んだ」にこだわる必要はどこにもないし、それがたとえ流し読みでも人聞でも、別に卑下する必要はない。というのですね。

要点の二つ目は「本は内的なプロセスである」ということです。

彼は本を『遮蔽物(スクリーン)としての書物』と表現しています。

本は物理的なものではあるものの、わたしたちに読まれた瞬間に物理的な当の本当は別に、内的なもう一つの本が形作られます。

内的な本は、元の本と内容が食い違うこともありますし、一部が破れて読めなくなる(忘れる)こともあります。

実際、それを表現するために、バイヤールは本書内で引用した本の内容を意図的に改ざんしています。本来その本には書かれていなかった内容を、その本からの引用として提示する。なんという裏技でしょうか笑

皮肉が効いていて、個人的にはスカッとする技法でした。

ともあれ、本には内的な要素が多分に含まれます。

ですから、物理的に本を読んだ際に現れる内的な本と、人から聞いて構築された内的な本に、本質的な違いはないと考えられるのです。

だから本を読まなくても(内的な本が構成されるから)良い。

要点の三つ目は「教養について」です。

バイヤールは教養を『本と本の間の関係性、世界における自分の位置を知っていること』であると表現しました。

彼に言わせると教養とは、本の内容を数多く知っていることではありません。本と本がどういう関係性で成立しているのか?(例えば、【白鯨】と【老人と海】の間に何があるのか?とかの背景ですね)そして今目の前にある本が、本の海全体のどこに位置しているのか?そういうものなのです。

これは人間そのものにも言えることかもしれません。

賢い人間とは、自分のことを一から十まで知っている人間ではなくて、世界の中で自分がどういう関係性に含まれていて、どの位置に存在するのかを把握している人間である。

本書の冒頭では、ある小説の中の図書館の話が出てきます。

その図書館で働く司書は「一切本を読まない」ことを信条としていました。

無限に多くの本を一冊でも読んでしまうと、それは本の海という全体をおろそかにしたことになってしまう。(だって、全ての本を『読む』ことは不可能だから)というわけですね。

そしてバイヤールはこの司書の姿勢こそ、本に対する真の愛を表したものだと考えました。

と、そんな感じで、本書では『本を読む』という行為に付随する固定観念を、徹底的に検討する試みがなされています。

読み方によってはそれこそ「じゃあ本を読む必要性はどこにもないな」とも読めてしまう内容ですし、多分それでも良いのでしょう。

しかし、私はむしろこの本を読んで、より本を読みたいなという思いを強くしました。(ここから先の『読む』はバイヤール的な『読む』を採用します。必ずしも物理的な読書を指すわけではありません。)

そもそも、著者のバイヤールは明らかに本を読んでいます。

<流>で引用される本に対する考察はとても鋭く、それが物理的な読書を伴っているかそうでないかは置いておいて、読者から見たら完全に『読んで』いるのです。それもすごい深度で。

そしてきっとその鋭さや深さは、彼の読書観、つまり「本を物理的に読むことにこだわらない」という自由な思想からやってきているのだと思います。

私たちは本を大事にし過ぎているのかもしれません。

読み始めたら絶対に通読しないといけないというような強迫観念は、ときに自分を変な方向に縛り、ストレスを発生させます。

そして、それが読書から自分を遠ざける原因になったりする。

よく考えると本末転倒です。

バイヤールはそんな我々に「本当に大事なことは本のその周りにある」と教えてくれます。

私もそうですが、人には知的欲求という原始的な欲望があります。

もっと知りたい。もっと賢くなりたい。

でも、世界を見渡すと本が無数に存在していて、どう考えても一生のうちに消化できるはずもありません。

その消化できないという事実自体が、知識を得ようとするモチベーションに悪影響を与えてしまう。

バイヤールが提示した考え方は、そんな知識に対する圧迫感を急激に和らげてくれるものだと思います。

もっと雑に本を読んで良いし、もっと自由に解釈をして良い。

なぜならば、本当に大事な本は自分の精神の中にあるのだから。

【読んでいない本について堂々と語る方法】はそんなふうに、本を読む勇気を与えてくれる本です。

知識を得たい、教養を得たいという自分の背中を押してくれる本です。

ご興味があれば、ぜひ本書をあなたの『読み方』で読んでみてください。

*ちなみに本書の思想に敬意を表して、私はこの本をまともに読んでいません。飛ばし飛ばし、重要そうな部分だけを読みました。大体15分ぐらい。

特に参考になったのは訳者の後書きでした。

記事を読んでいただいて「この人は本書をちゃんと読んだのだろうな」と思っていただけたのであれば、それはバイヤールの主張を一部証明したことになり、とても嬉しいです。

ご支援ありがとうございます!

今後もマイペースに投稿を続けますので、どうぞ応援のほど宜しくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?